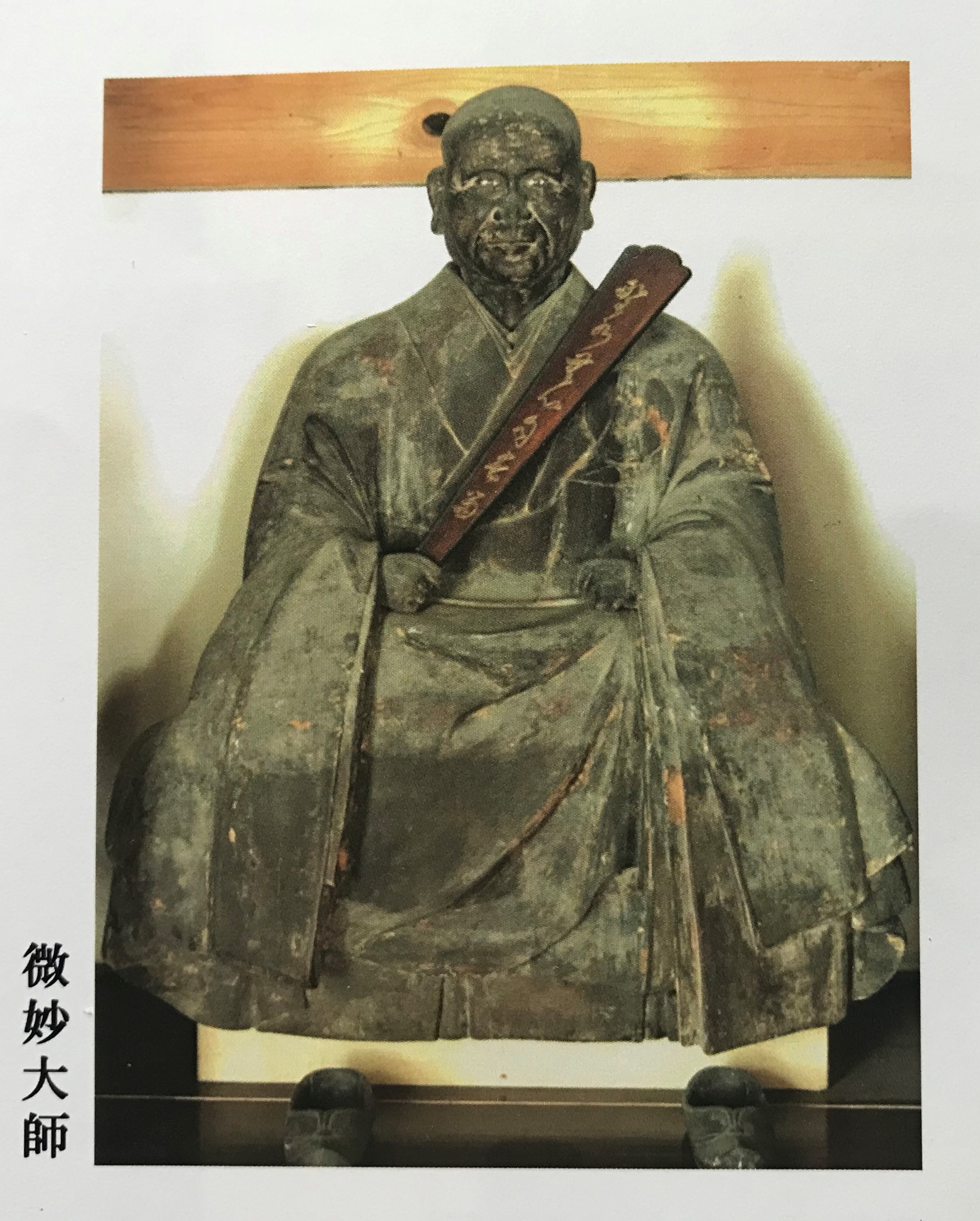

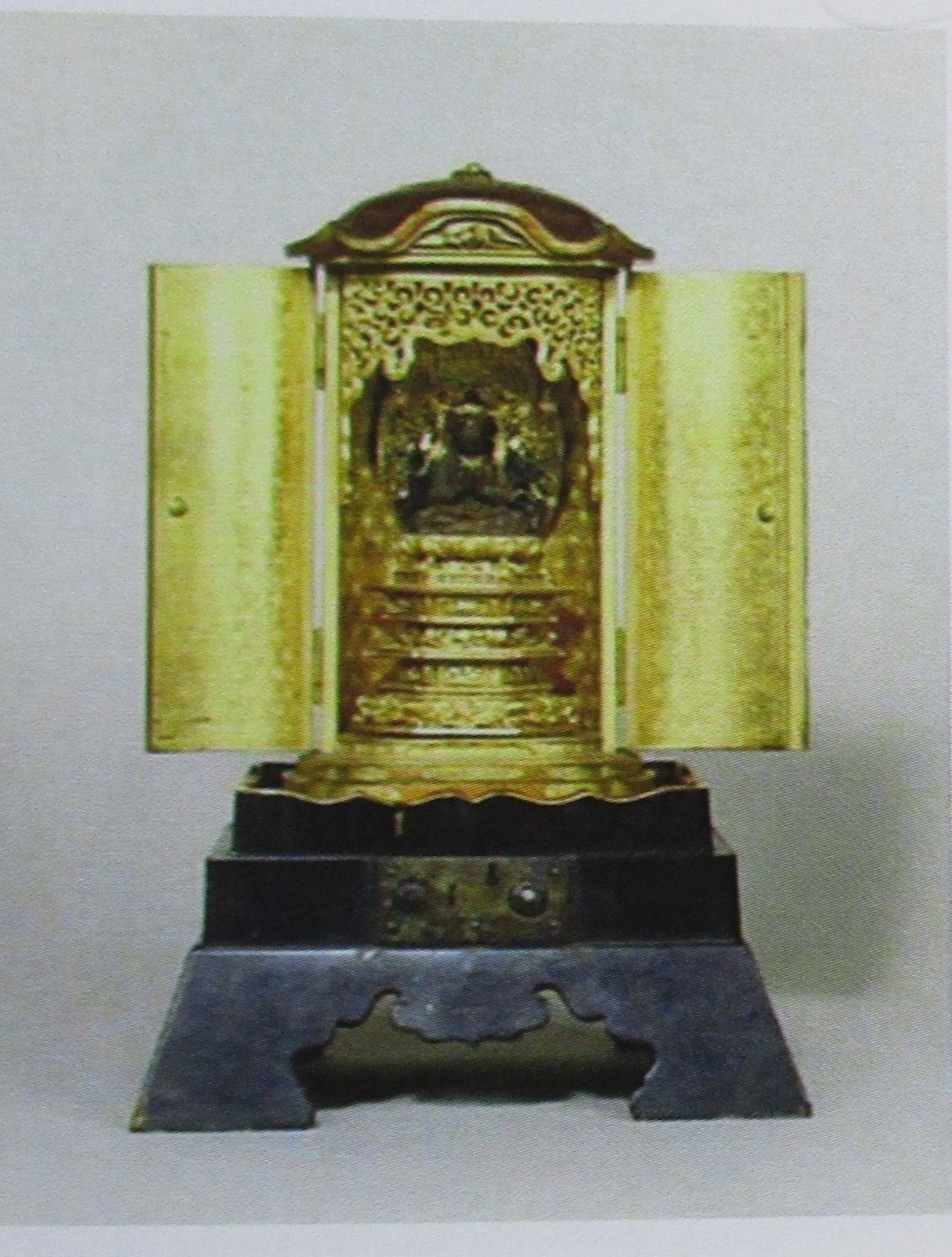

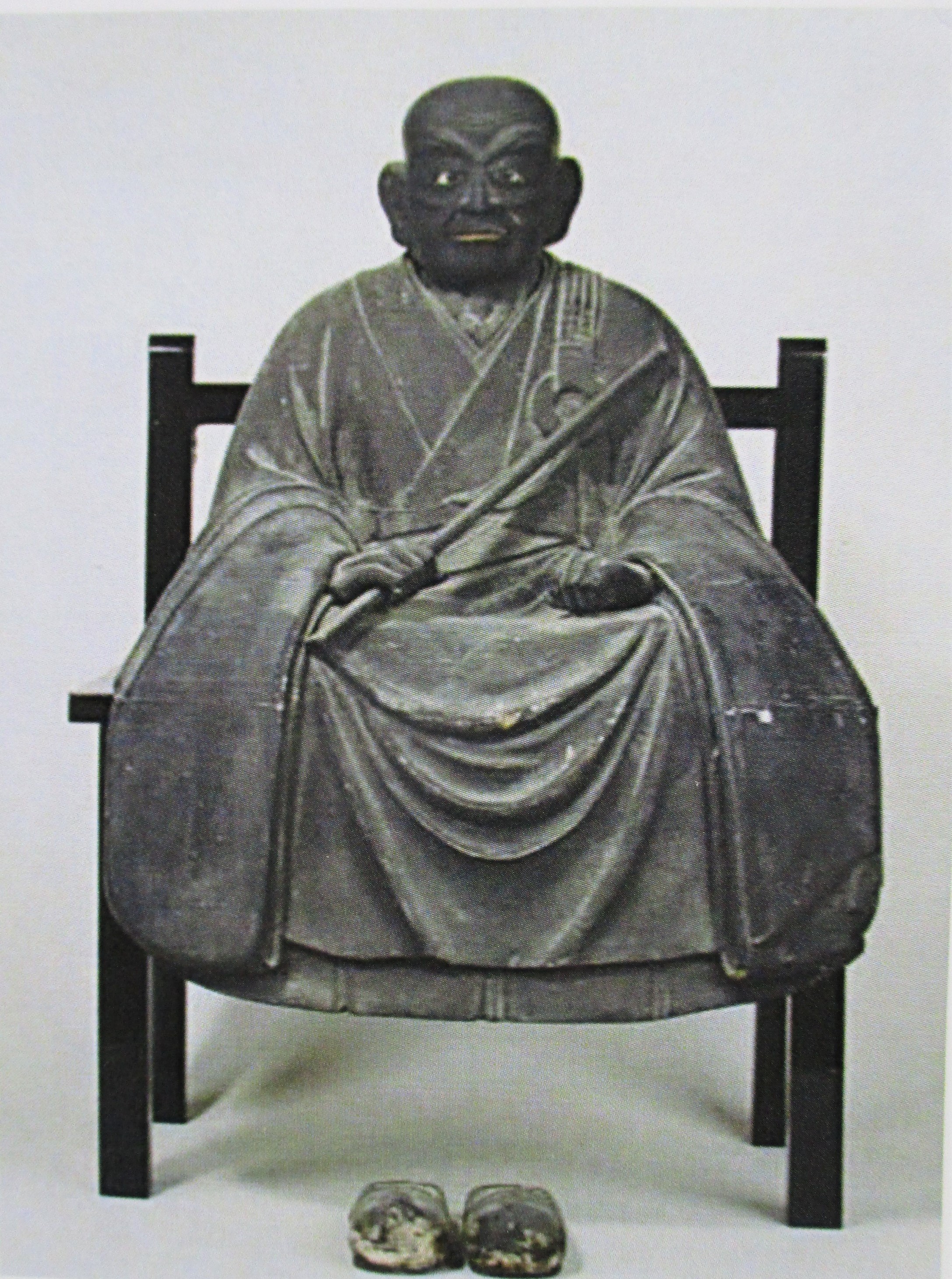

妙感寺開山 微妙大師尊像

万里小路藤房(までのこうじふじふさ)は、後醍醐天皇の建武中興に尽力し、新田義貞、楠木正成と並ぶ「建武三忠臣」の一である。

建武元年(一三三四)に出家し、「授翁宗弼(じゅおうそうひつ)」と号した。延文元年(一三五六)に関山慧玄(かんざんえげん)(妙心寺開山、無相大師(むそうだいし))より印可をうけ、妙心寺二世をつとめる。授翁宗弼は、諸国放浪ののち、湖南市三雲に庵を結び隠棲する。これが妙感寺の始まりである。

左の写真は、妙感寺開山堂に安置する微妙大師尊像。南北朝時代の作と伝えられる。大正年間に修復との記録がある。

妙感寺に伝わる授翁宗弼和尚の品々

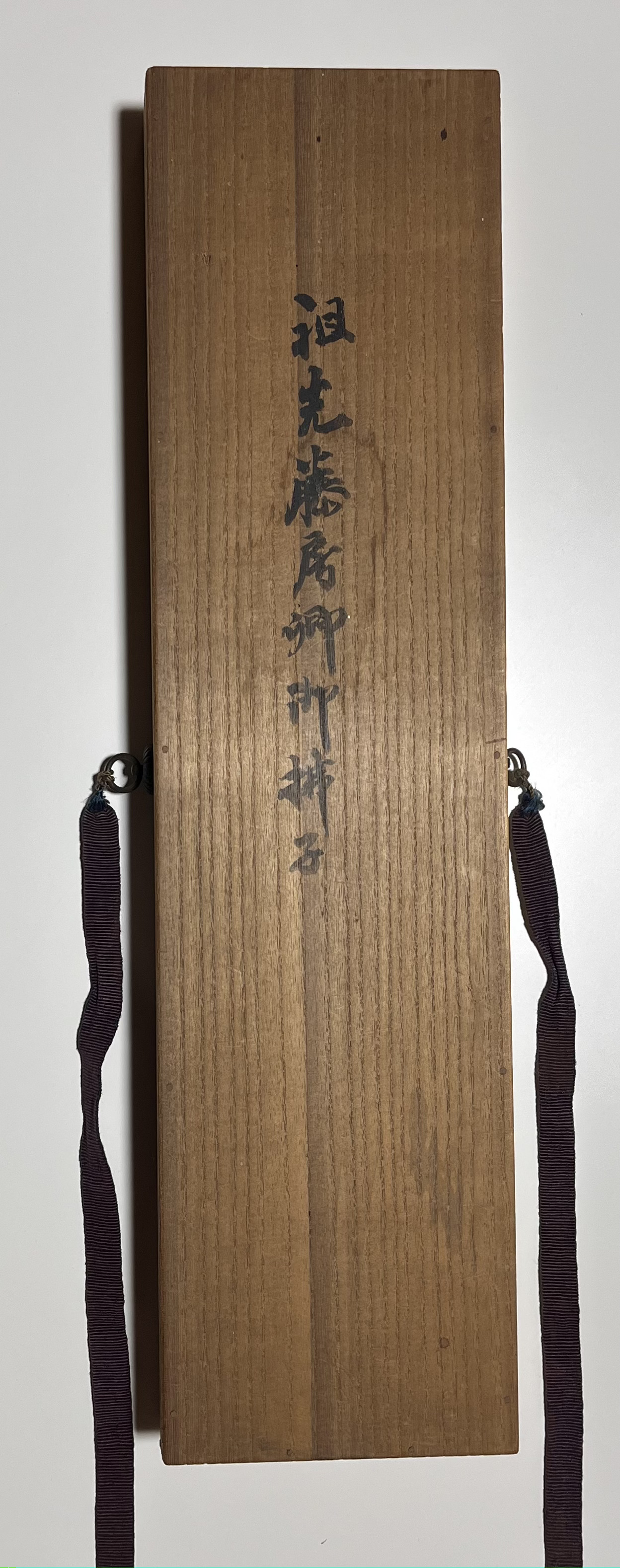

写真左:授翁宗弼和尚の払子(ほっす)

写真中央:払子の箱

写真右:授翁宗弼和尚の杖

万里小路家の家紋「竹に雀」

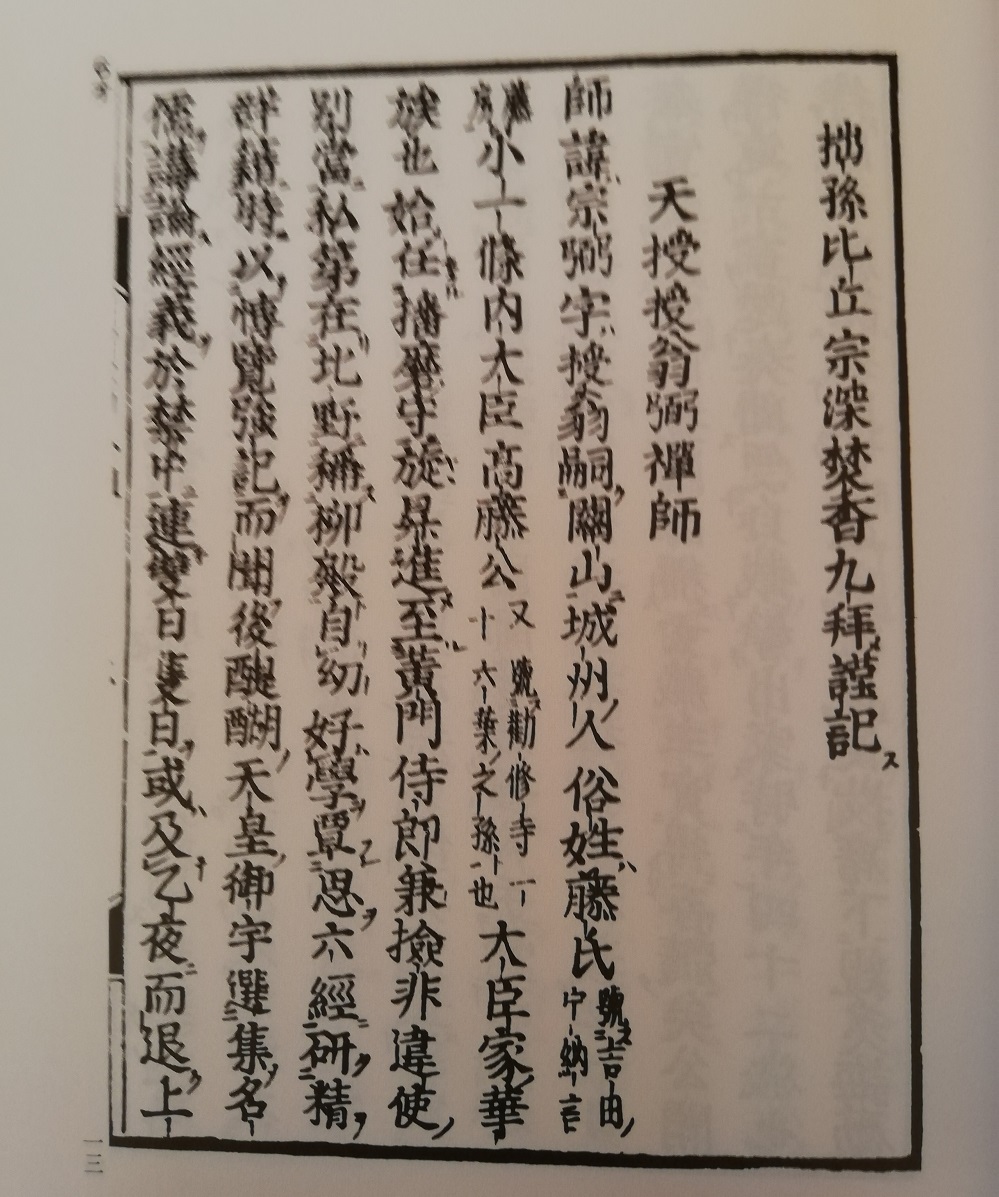

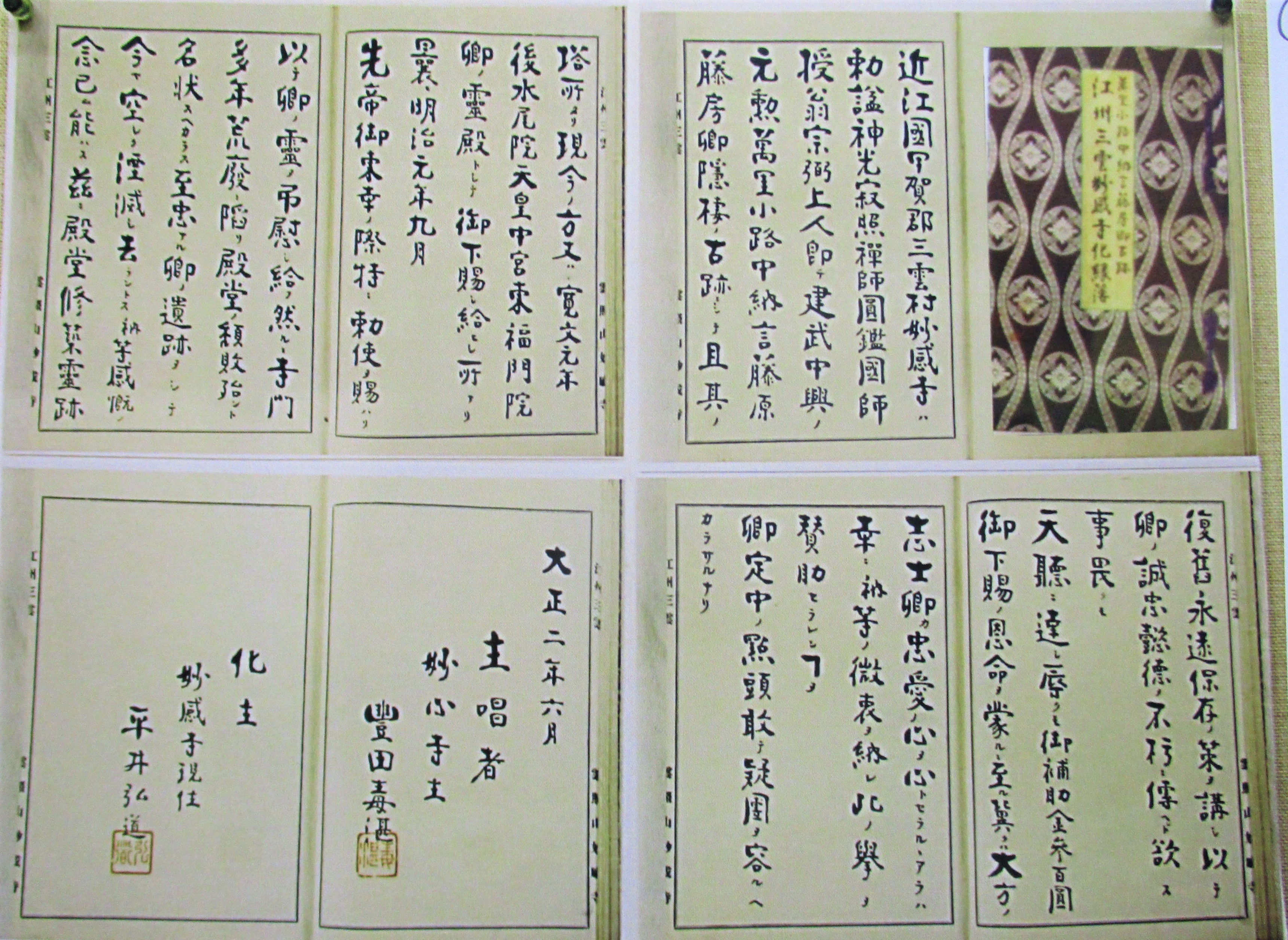

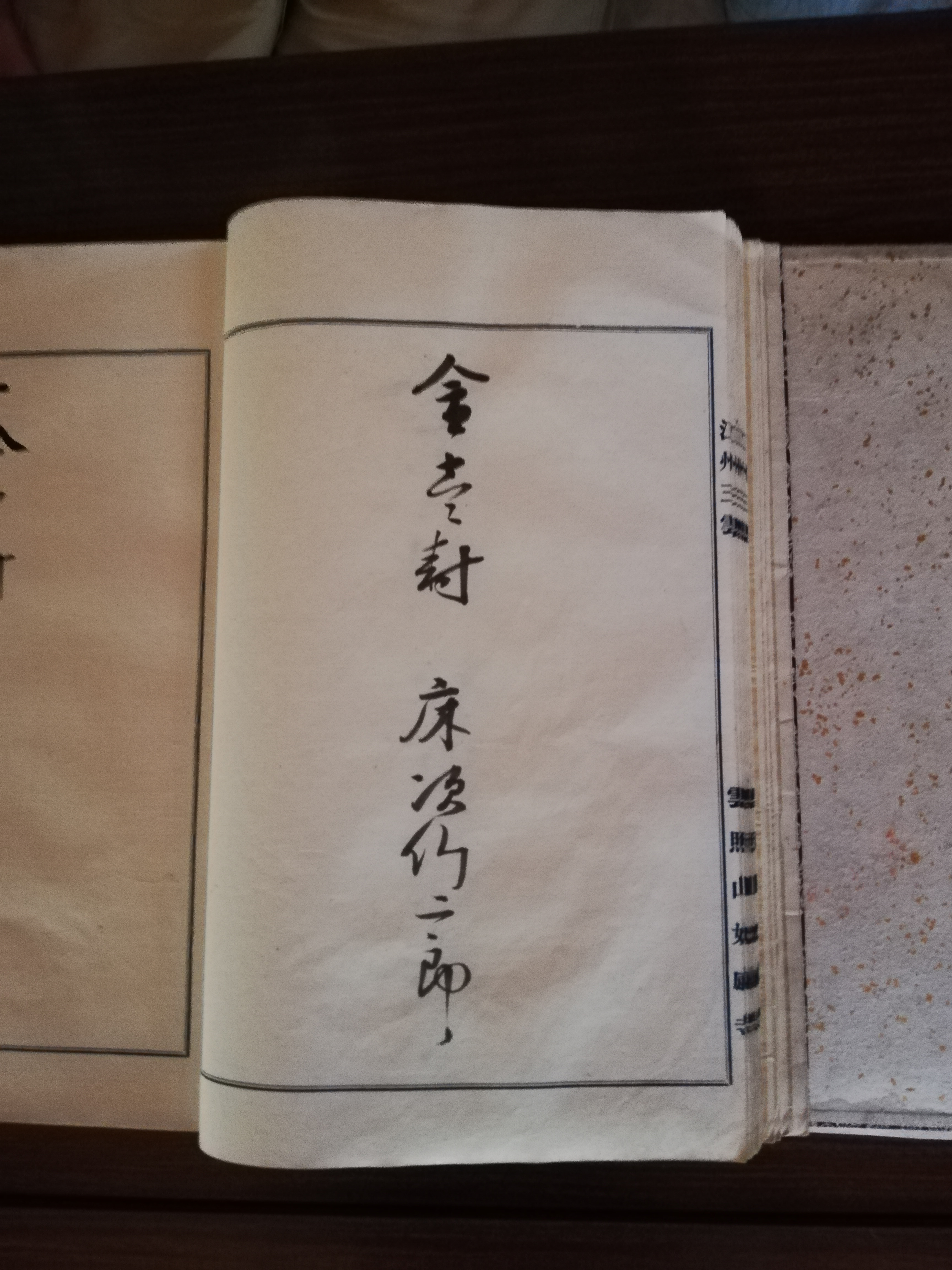

「正法山六祖伝」にみる授翁宗弼の記事

京都大本山妙心寺は、足利将軍家により一時中絶したが、妙心寺四世 日峰宗舜(にっぽうそうしゅん)禅師により再建された。その後、混乱により失われたと思われる資料を補うために、妙心寺六世 雪江宗深(せっこうそうしん)禅師が妙心寺開創期の情報を記録し、後に補筆されたものが「正法山六祖伝」である。その中の、雪江宗深禅師による授翁宗弼の記事は以下の通りである。

「師 諱ハ宗弼 字ハ授翁 関山ニ嗣グ 城州ノ人 俗姓ハ藤氏(吉田ノ中納言藤房ト号ス) 小一条内大臣高藤公(又歓修寺一十六葉ノ孫ト号スルナリ) 大臣家ノ華族ナリ (中略) 開山入滅ス 師踵ヲ継イデ住持シテ第二世ト為ル 師ノ法ヲ嗣グモノハ 無因因和尚、雲山ノ峨和尚、拙堂ノ朴和尚ナリ (中略) 師 康暦二年康申三月二十八日ヲ以テ遷化ス 世寿八十五 法臘四十三闍維シテ設利ヲ収ム 搭ヲ正法山ノ西頭ニ建テ名ヅケテ天授院ト曰ウ」

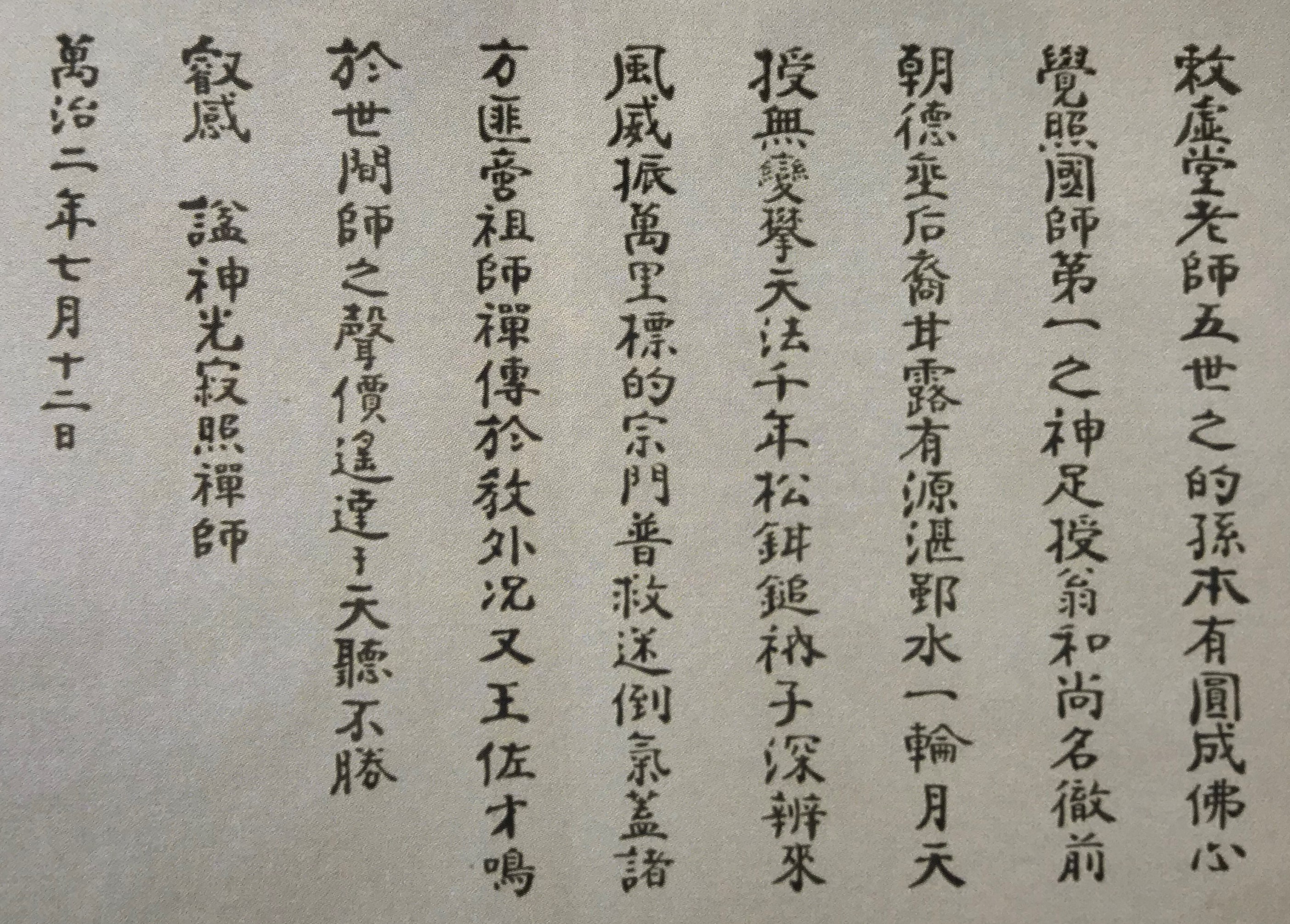

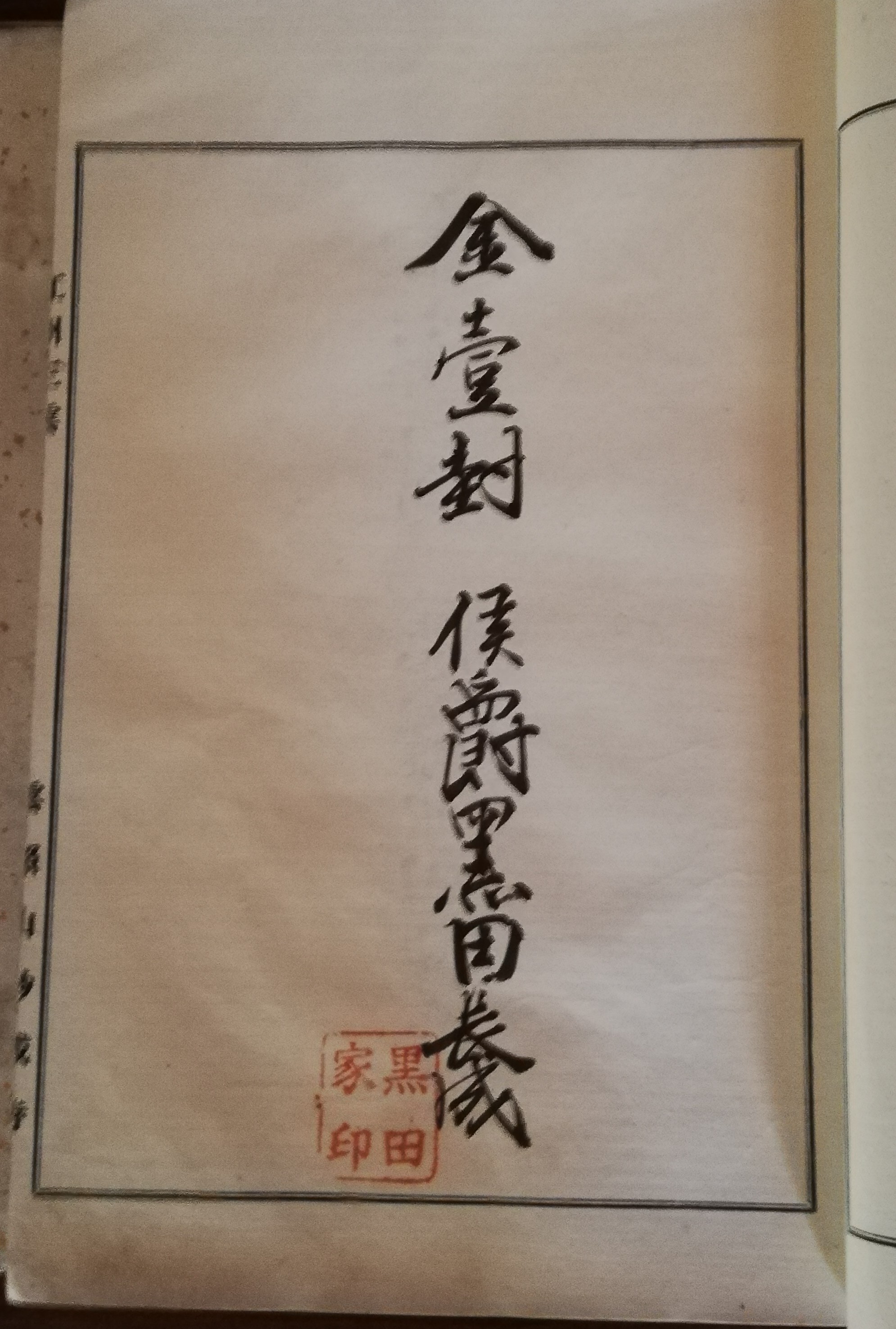

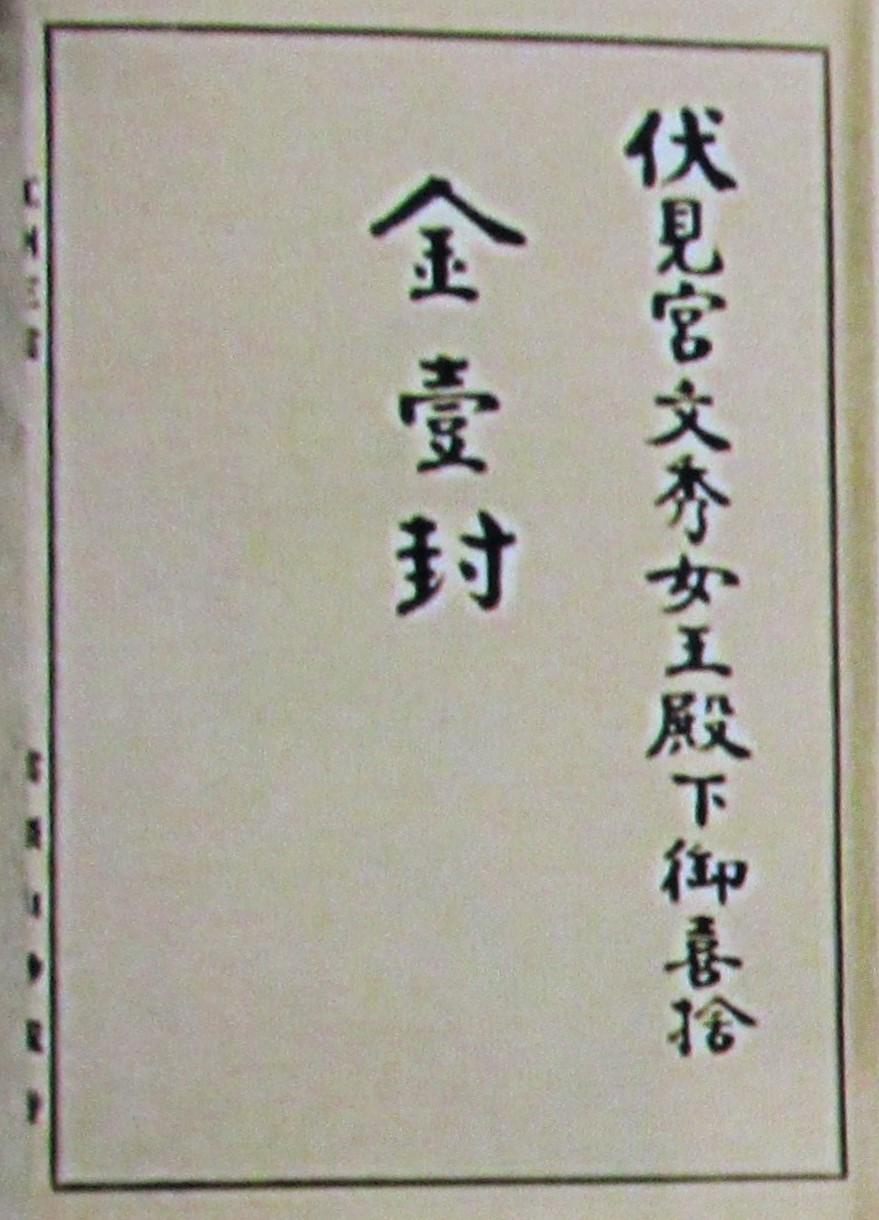

後西院天皇より 禅師号を賜る

萬治二年(一六五九)七月十二日、妙感寺開山 授翁宗弼(万里小路藤房)は、後西院天皇より、「神光寂照禅師」の号を賜った。

勅書の内容の概略は以下のとおり。

「天皇陛下の勅である。中国の虚堂禅師から数えて五世の法孫であり、関山慧玄禅師の第一の弟子である授翁宗弼和尚は、その名はこれまで皇室に知れわたり、徳は後世の人々に及ぶ。仏法の源となり真理の月をうつし、天から授かった才は確固として、松の木のように仏法を千年にわたり伝える。修行僧を鍛えあげ、深く仏の教えを説き、その威風は万里に及んで臨済宗の門徒の範となり、気は諸方の非を覆って迷い苦しむ人々を救う。祖師の禅を教外別伝するだけでなく、皇室を補佐した才知は世に広く知られている。授翁宗弼和尚の名声は天皇陛下のお耳に達し、陛下より格別のお褒めがあった。よってここに神光寂照禅師の号を諡する。 萬治二年七月十二日」

(勅 虚堂老師五世ノ的孫ニシテ本有圓成佛心覺照國師第一ノ神足タル授翁和尚 名ハ前朝ニ徹シ徳ハ後裔ニ垂ル 甘露ニ源アツテ勤水一輪ノ月ヲ湛ヘ 天授ハ無変ニシテ 天法ヲ千年ノ松ニ攀ス 衲子ヲ鉗鎚シ 深ク来風ヲ辨ジ威ハ萬里ニ振ヒテ宗門ニ標的ス 気ハ諸方ノ匪ヲ蓋ヒテ普ク迷倒ヲ救フ 啻ニ祖師ノ禅教外ニ傳フルノミナラス 況ヤ又タ王佐ノ才世間ニ鳴ル 師ノ聲價遙ニ天聴ニ達シ叡感ニ勝タサセラレス 神光寂照禅師ト諡セラル 萬治二年七月十二日)

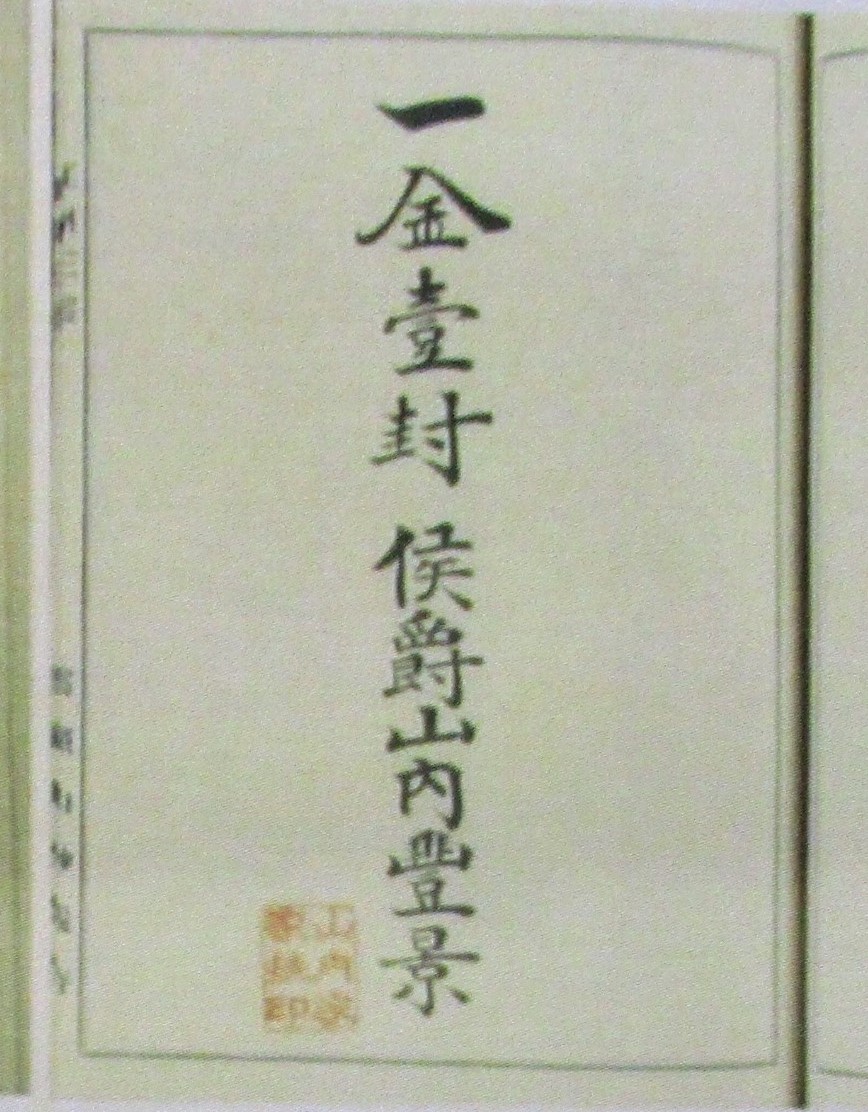

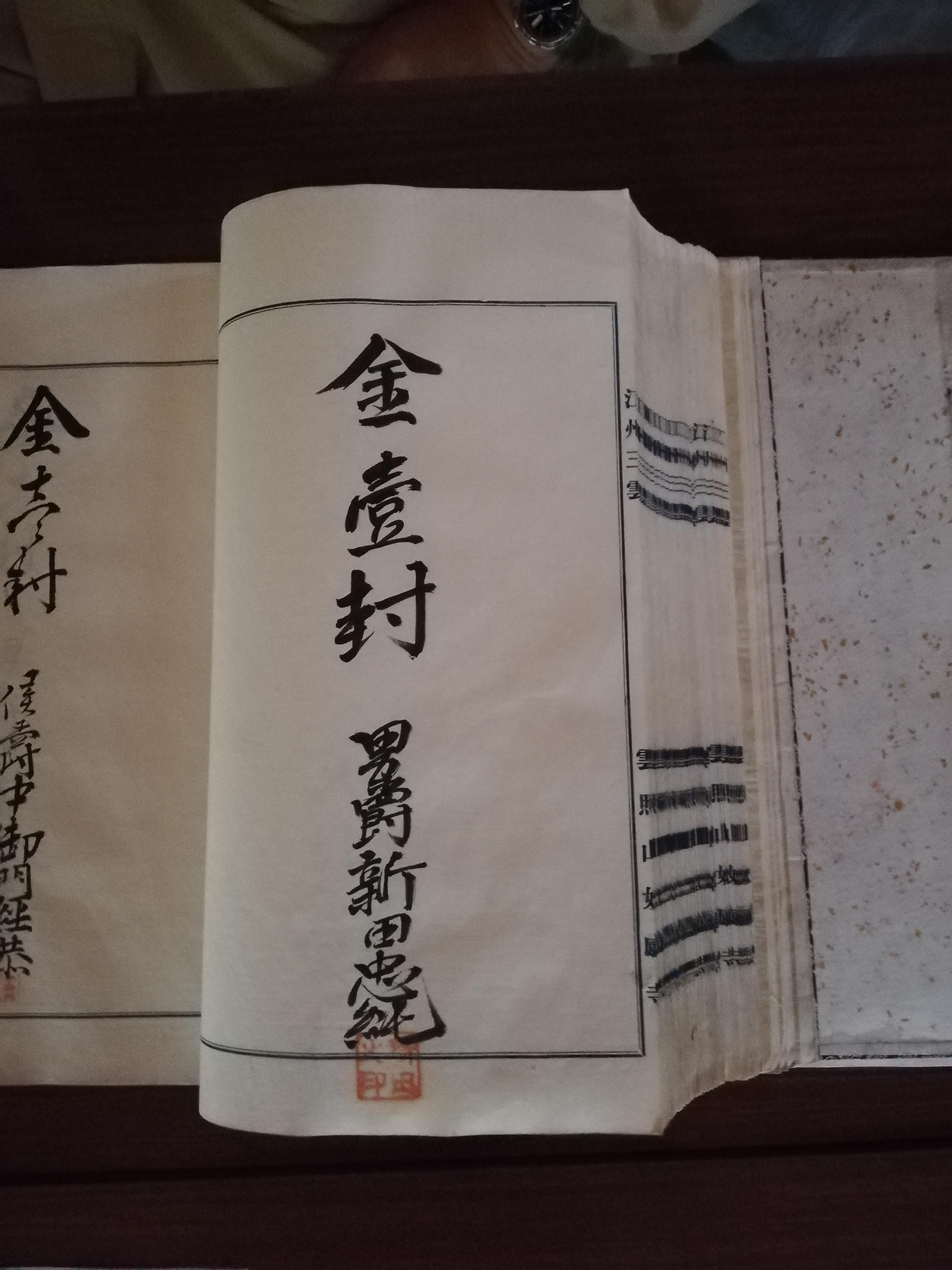

享保の遠忌と妙感寺由緒

享保十四年(一七二九年)は授翁宗弼三百五十年遠諱の年にあたる。

このとき、本山妙心寺は妙感寺に使者を出して、授翁宗弼の事跡について問い合わせた。

それに対する回答が、上の写真の「享保の庄司答状」である。

この答状により、本山妙心寺は妙感寺が授翁宗弼の由緒寺であることを認識するとともに、妙感寺村の人々が妙感寺の由緒を代々伝えてきたことがわかるのである。

また、妙感寺にはこの答状とともに、妙感寺中興開山の愚堂国師が記した授翁宗弼の行状記があり、これも掲載する。

以下、少し長くなるが、以下にその内容を記述する。

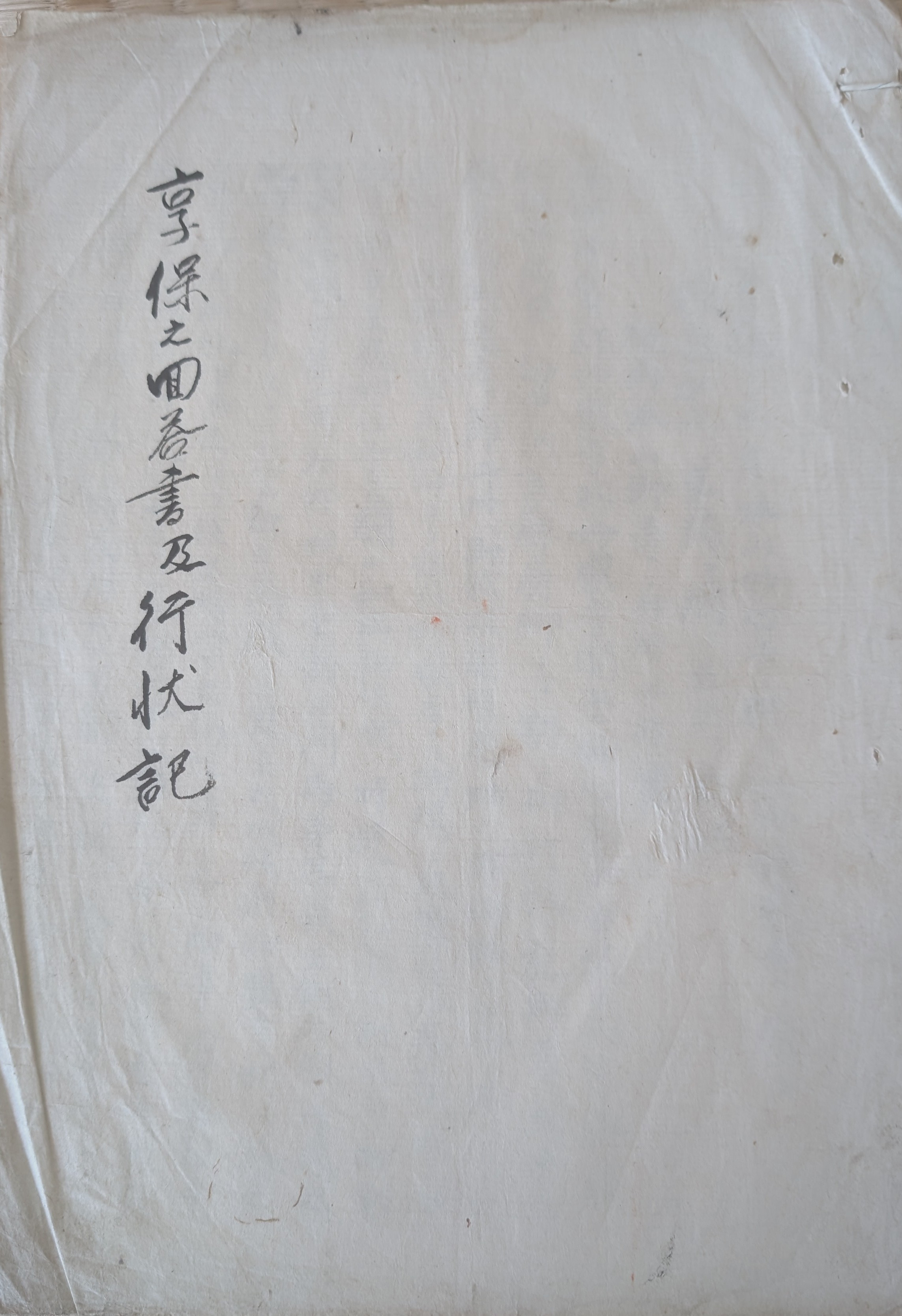

享保之回答書及行状記

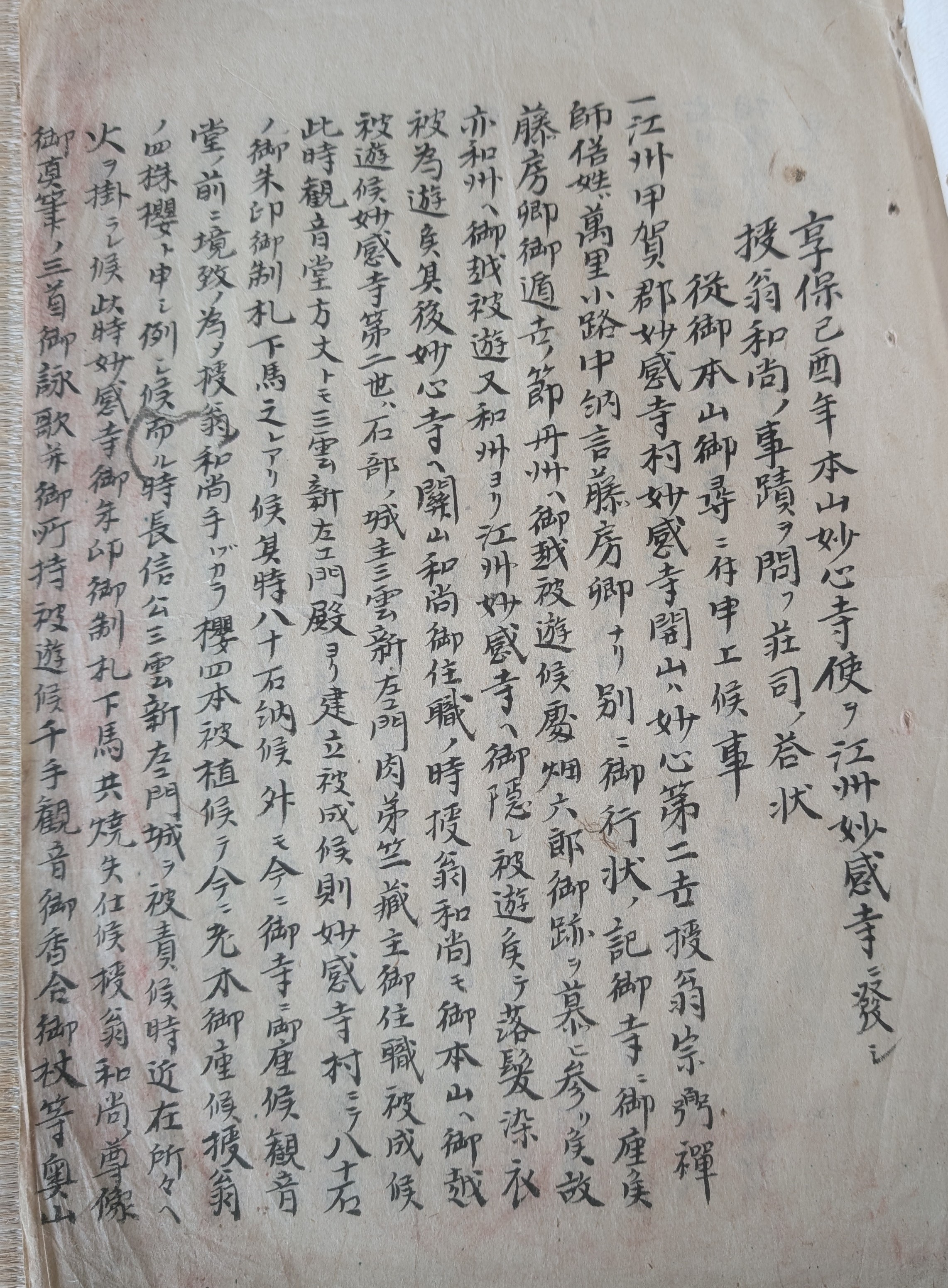

享保巳酉年本山妙心寺使ヲ江州妙感寺ニ発シ

授翁和尚ノ事蹟ヲ問フ荘司ノ答状

御本山ヨリ御尋ニ付キ申上候事

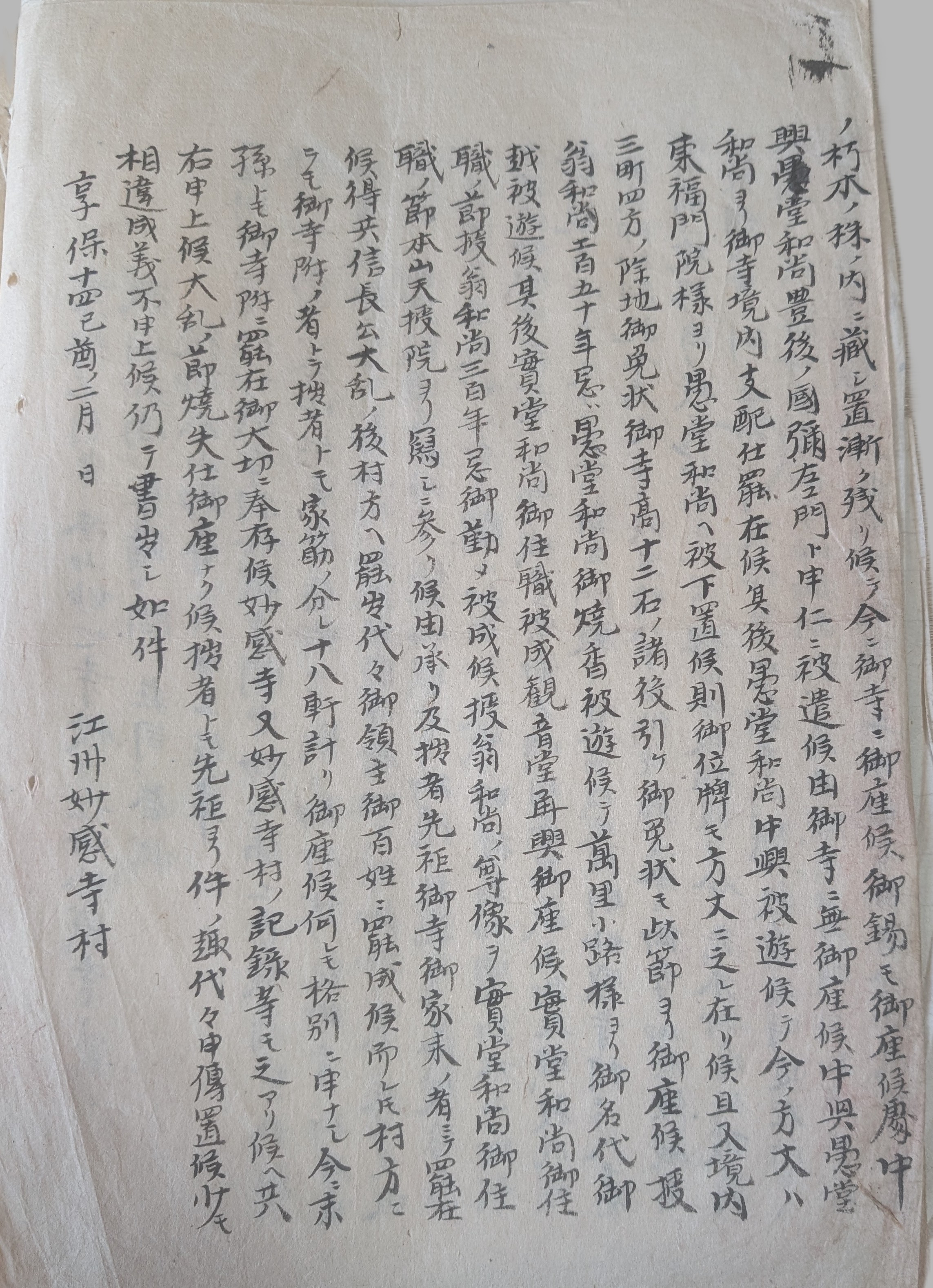

江州甲賀郡妙感寺村妙感寺開山ハ妙心第二世授翁宗弼禅師。俗姓ハ万里小路中納言藤房卿ナリ。別ニ御行状ノ記、御寺ニ御座候。藤房卿御遁世ノ節、丹州ヘ御越シ遊ハサレ候処、畑六郎御跡ヲ慕ヒ来リ候故。亦和州ヘ御越遊ハサレ又和州ヨリ江州妙感寺ヘ御隠レ遊ハサレ候テ落髪染衣遊ハサレ候。其後妙心寺ヘ開山和尚御住職ノ時、授翁和尚モ御本山へ御越シ遊ハサレ候。妙感寺第二世ハ石部ノ城主三雲新左エ門肉弟竺蔵主御住職成サレ候。此時観音堂方丈トモ三雲新左エ門殿ヨリ建立成サレ候。則妙感寺村ニテ八十石ノ御朱印御制札下馬之レアリ候。其時八十石納候升モ今ニ御寺に御座候。観音堂ノ前ニ境致ノ為メ、授翁和尚手ヅカラ櫻四本植ヘラレ候テ、今ニ老木御座候。授翁ノ四株櫻ト申シナラワシ候。然ル時、信長公三雲新左エ門城ヲ責メラレ候時、近在所々ヘ火ヲ掛ラレ候。此時妙感寺御朱印御制札下馬共消失仕リ候。授翁和尚ノ尊像御真筆ノ三首御詠歌並御所持遊ハサレ候千手観音御香合御杖等、奥山ノ朽木ノ株ノ内ニ蔵シ置、漸ク残リ候テ今ニ御寺ニ御座候。御錫モ御座候処、中興愚堂和尚豊後ノ国衛左衛門ト申ス仁ニ遣ハサレ候由、御寺ニ無ク御座候。中興愚堂和尚ヨリ御寺境内支配仕罷在候。其後愚堂和尚中興遊ハサレ候テ、今ノ方丈ハ東福門院様ヨリ愚堂和尚ヘ下置カレ候。則御位牌モ方丈ニ之レ在リ候。且又境内三町四方ノ除地御免状、御寺高十二石ノ諸役引ケ御免状モ此節ヨリ御座候。授翁和尚二百五十年忌ハ愚堂和尚御住職成サレ観音堂再興御座候。實堂和尚御住職ノ節、授翁和尚三百年忌御勤メ成サレ候。授翁和尚ノ尊像ヲ實堂和尚御住職ノ節、本山天授院ヨリ寫シニ参リ候由承及。拙者先祖御寺御家来ノ者ニテ罷在候得共、信長公大乱ノ後村方ヘ罷出、代々御領主御百姓ニ罷成候。而レ共村方ニテモ御寺附ノ者トテ拙者トモ家筋ノ分レ十八軒計リ御座候。何レモ格別ニ申ナシ。今ニ末孫トモ御寺附ニ罷在、御大切ニ存奉候。妙感寺又妙感寺村ノ記録等モ之アリ候ヘ共、右申上候大乱ノ節焼失仕リ御座ナク候。拙者トモ先祖ヨリ件ノ趣代々申傳置候。少モ相違成義申上ケス候。仍テ書出シ件ノ如シ。

享保十四年巳酉ノ二月 江州妙感寺村

荘屋 三右衛門 印

年寄 四良左衛門 印

同 喜左衛門 印

同 治左衛門 印

妙心寺殿

現代語訳

享保十四年(巳酉)に、本山・妙心寺から近江国の妙感寺へ、授翁和尚の事績について照会があり、それに対する庄司の返答書。

本山からのお尋ねに付き、次のとおり申し上げます。

近江国甲賀郡・妙感寺村の妙感寺の開山は、妙心寺第二世の授翁宗弼禅師で、俗姓は万里小路中納言・藤房卿です。授翁の行状を記した記録を寺に所蔵しております。

藤房卿が出家・遁世なさった折には、まず丹波の国へお移りになりましたが、畑六郎が藤房卿を慕ってやってきたとのことです。そののち大和国へもお越しになり、さらに大和から近江の妙感寺へ身を隠され、そこで剃髪して僧衣をお召しになりました。

その後、妙心寺で開山和尚(本山の住持)が在住の時期に、授翁和尚も本山へお上がりになっています。

妙感寺の第二世は、石部城主・三雲新左衛門の実弟である竺蔵主が住職を務めました。このとき、観音堂と方丈は三雲新左衛門殿の寄進によって建立されました。あわせて、妙感寺村には八十石の朱印(寺領安堵)と、制札・下馬札が与えられました。当時、年貢八十石を納めるための計量枡も、今なお寺に残っております。

また、観音堂の前の境界表示のために、授翁和尚みずから桜を四本植えられ、今も老木として残っています。世に「授翁の四株桜」と伝えられております。

ところが、織田信長公が三雲新左衛門の城を攻められた際、近在あちこちに放火があり、そのとき妙感寺の朱印状・制札・下馬札はすべて焼失してしまいました。

ただし、授翁和尚の尊像(肖像)、御真筆の和歌三首、さらに授翁所持の千手観音の香合や御杖などは、奥山の朽木の株の中に隠しておいたため、どうにか残り、今も寺に伝わっております。

錫杖も以前はございましたが、中興の愚堂和尚が豊後の国の衛左衛門という人物にお遣わしになった由で、寺には残っておりません。中興の愚堂和尚以来、寺の境内はその管掌に属しております。

その後、愚堂和尚の中興によって、現在の方丈は東福門院様から愚堂和尚に下賜されました。その位牌も方丈に安置されています。あわせて、このときから境内三町四方の除地(年貢免除地)の御免状、寺高十二石にかかる諸役免除の御免状も整っております。

授翁和尚の二百五十回忌には、愚堂和尚が住職のときに観音堂の再興がありました。実堂和尚が住職のときには、授翁和尚の三百回忌の法要が勤められました。また、授翁の尊像については、実堂和尚の代に本山・天授院から写しに来られたと承っております。

なお、私どもの先祖はもと寺の家来でございましたが、信長公の大乱(戦乱)の後に村方へと移り、以後は代々、領主配下の百姓となりました。それでも、村方にあっても「寺附(てらづき)」の者として、私どもの家筋から分かれた家が十八軒ほどございます。いずれも格別申し立てることはありませんが、今も末孫に至るまで寺附として、寺を大切にお守りしております。

妙感寺や妙感寺村の記録類もかつてはございましたが、前に申し上げた大乱の折に焼失し、現存しません。ここに記したことは、私どもが先祖より代々申し伝えられてきた内容で、少しの誤りもないことを申し上げます。以上のとおり、書き記します。

享保十四年(巳酉)二月 近江国・妙感寺村

荘屋 三右衛門 印

年寄 四良左衛門 印

同 喜左衛門 印

同 治左衛門 印

(宛先)妙心寺殿

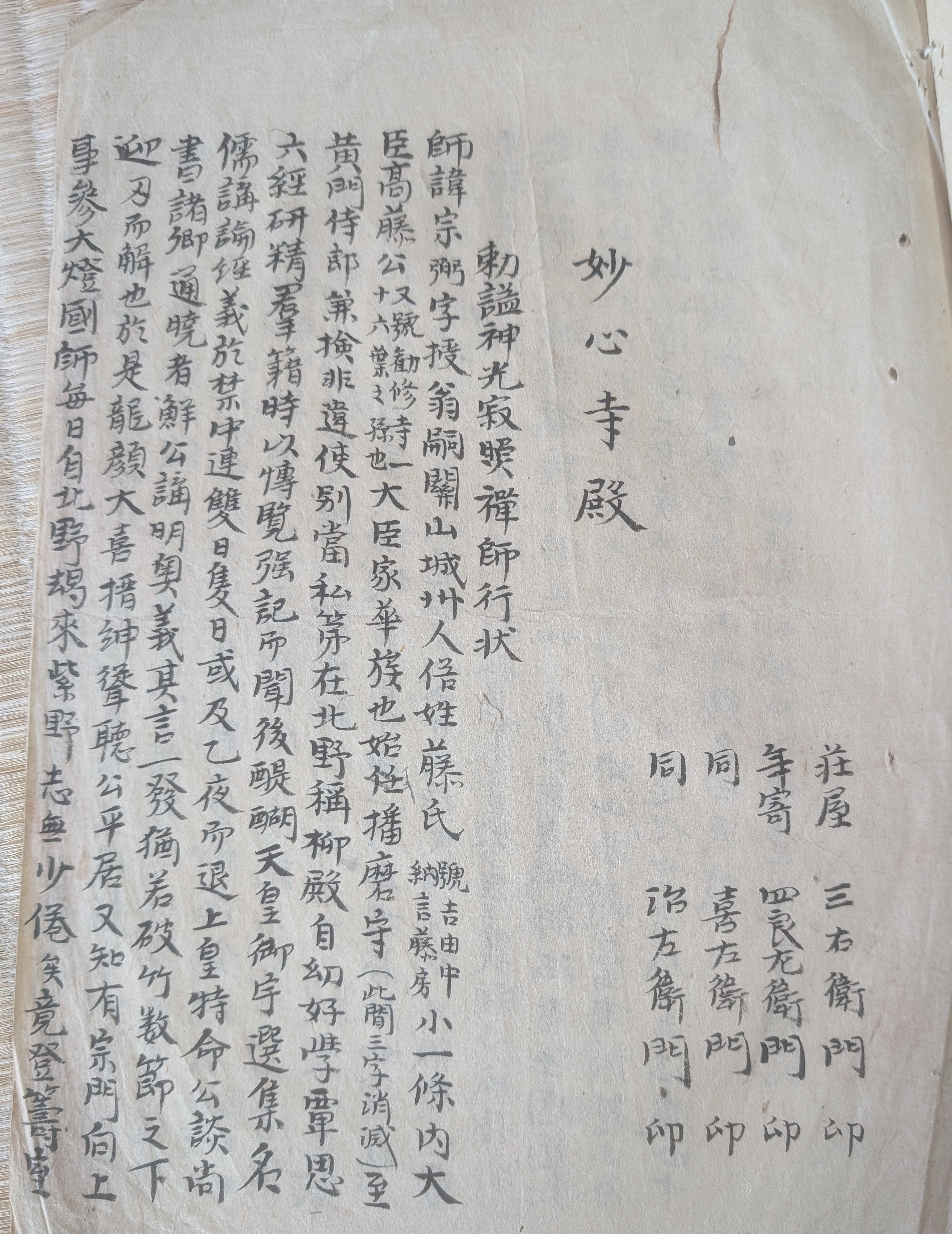

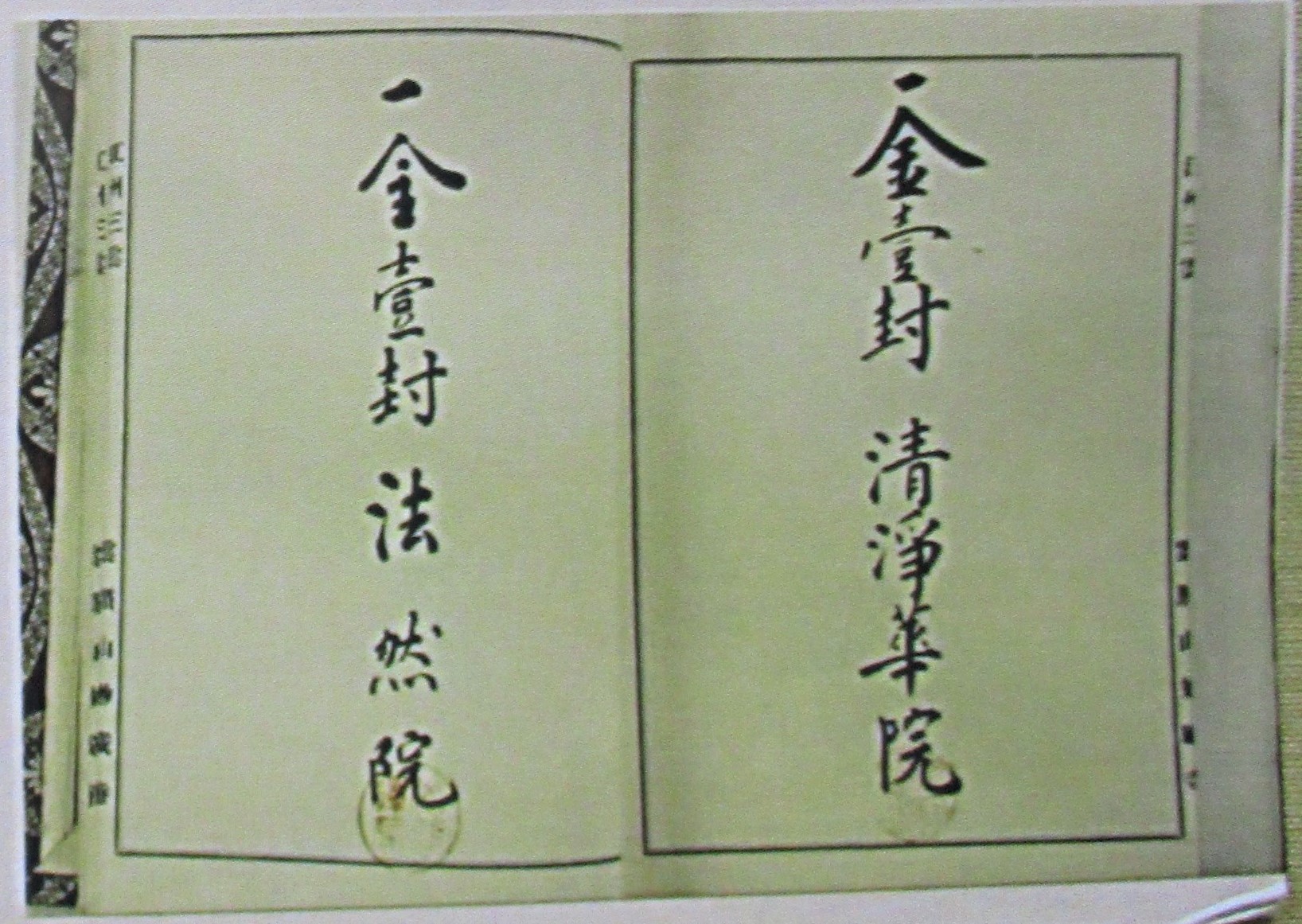

勅謚神光寂照禅師行状

師諱ハ宗弼、字ハ授翁、関山ニ嗣ク、城州ノ人ナリ。俗姓ハ藤氏(吉田中納言藤房ト号ス)小一條内大臣高藤公(又勧修寺一十六葉ノ孫ト号スル也)大臣家ノ華族ナリ。始メ播磨守ニ任シ、(三文字欠如)黄門次郎兼検非違使別當ニ至ル。私第ハ北野ニ在リ、柳殿ト稱ス。幼キヨリ好学ニシテ、早ク六経ヲ思ヒ群籍ヲ研精シ、時ニ以テ博覧ニシテ強記ト聞コユ。後醍醐天皇ノ御宇ニ名儒ヲ選集シ経義ヲ講論シ、禁中ニオヒテ、雙日隻日ヲ連ネ或ハ乙夜ニ及ヒテ退ル。公平居又タ宗門向上ノ事有ルヲ知リ、大燈国師ニ参シテ毎日北野ヨリ紫野ニ謁シ来タリ、志少シモ倦ムコト無シ。竟ニ寿室二登リ衣鉢ヲ受ク。法諱ハ宗弼ナリ。一夕国師親シク公ノ手ヲ握ルヲ夢ミ、覚シテ之ヲ異トス。因テ字ヲ授翁ト曰フ。蓋シ佛々授手、祖々相承ノ義ヲ取ルナリ。一日、奉宣使雲門奄国師ヲ指シ、玄蔵主ハ実ニ吾カ髄ヲ得タリト称ス。公コノ一言ヲ得テ還テ奏問ス。便チ家累ヲ棄テ、丹州良峰ニ隠レ、又和州吉野ニ之キテ後ニ江ノ甲賀郡三雲郷ニ止マリテ落飾染衣ス。(師ノ栖止スル処ハ妙感寺ニシテ、三所和歌今ニコノ寺ニ現存ス。師ノ親シク書ク所ナリ。)時ニ年四十二歳ナリ。関山ノ詔ニ應シ来タリテ正法山ヲ開クノ日ヲ待チテ、便チ席下ニ投シ親シク誨勵ヲ炙メルモ、法諱道號ハ国師ノ曾テ命スル所ナリ。之ヲ改メス。一日、本有圓成ノ話ニオヒテ豁然大悟シ、投機ノ頌ヲ呈シ、山句句ニオヒテ一拶再拶ヲ與フ。話ニ答ヘテ響クカ如ク應シ、山呵々大笑ス。便チ援筆シテ紙尾ニ大書シテ曰ク、上人大悟大徹セリト。即日衆ニ報シテ曰ク、吾カ禅者ハ只タ弼上人ニ随ヒテ去ルコトヲ要スト。コノ時関山祖ノ會裏ニ舅参ノ奢英頗ル多シ。咸師ニ依リテ参詳ス。関山入滅シ師住持ヲ継踵シ、妙心二世ト為ル。師ノ法ヲ嗣ク者ハ無因々和尚、雲山峨和尚、拙堂朴和尚、皆武ニ接シテ本山ニ住ス。華蔵曇・有隣徳亦タ各一方ヲ旺化ス。師康暦二年庚申三月二十八日ヲ以テ遷化ス。世壽八十五。法臘四十三。闍維シ設利ヲ収メテ塔ヲ正法山ノ西頭ニ建テ名ツケテ天授院ト曰フ。

四住妙心妙感中興愚堂東寔謹誌

現代語訳

勅諡「神光寂照禅師」行状

師の諱(いみな)は宗弼、字(あざな)は授翁。関山[=関山慧玄・妙心寺開山]の法を継ぎ、山城国(城州)の人である。俗姓は藤原氏(吉田中納言・藤房とも称した)。小一条内大臣・高藤公の裔(または勧修寺流の第十六代の孫)と伝えられる、堂上公家の名門に生まれた。

はじめ播磨守に任ぜられ、(原文三字欠如)ののち黄門次郎、さらに検非違使別当にまで昇った。私邸は北野にあり、柳殿と呼ばれた。幼いころから学問を好み、早くに六経を心得、広く諸書を研究して、当時、博識で記憶力の高い人だと評判であった。

後醍醐天皇の御代には、名高い儒者たちが朝廷に召され経義を講論したが、師もこれに与り、禁中において日を重ね、時には夜半に及ぶまで講じた。

師はまた、禅門の道があると知り、大燈国師[=宗峰妙超]に参じて、毎日、北野から紫野へ通い詣で、志は少しもくじけることがなかった。ついに寿室に召されて衣鉢を受け、法諱を宗弼と賜った。

ある夜、国師が直々に師の手を握る夢を見て、覚めて不思議に思い、そこで字(あざな)を「授翁」とした。これは仏仏授手・祖祖相承の義(手ずから法を授け継ぐ意)を取ったものである。

一度、奉宣使が「雲門奄国師」を指して「玄蔵主は実にわが髄(真髄)を得た」と称したという。師はこの一言を得て朝廷に奏聞し、ただちに一切の家累を捨て、まず丹波の良峯に隠れ、また大和の吉野に移り、のちに近江国甲賀郡三雲郷に住して落飾して僧衣に染まった。

(師の住まいは妙感寺で、師自筆の和歌三首が今もこの寺に伝わる。)この時、年四十二であった。

その後、関山の召しに応じて上洛し、正法山[=妙心寺]開創の日を待って、座下に身を投じ、親しく教え励ましを受けた。法諱・道号はいずれも大燈国師から既に授けられていたもので、改めなかった。

ある日、「本有円成」の談義のさなかに豁然大悟し、投機の頌(悟りの偈)を呈した。関山は句ごとに一拶・再拶と応じ、師の応答はこだまのようにぴたりと響き合い、関山は呵々と大笑して、すぐに筆を執り、紙末に大書して曰く、「上人、大悟大徹せり」と。

その日のうちに衆に告げて、「わが禅者は、ただ弼上人に随って行けばよい」と言った。

当時、関山祖師の会下には英俊がきわめて多く、皆、師(=授翁)により詳しく参究した。やがて関山が入滅すると、師が住持を継ぎ、妙心寺第二世となった。

師の法を嗣いだ者は、無因々和尚・雲山峨和尚・拙堂朴和尚で、いずれも武家の帰依を受けて本山に住した。また華蔵曇・有隣徳もそれぞれ一方を旺化(盛んに教化)した。

康暦二年庚申三月二十八日、師は示寂。享年八十五、法臘四十三。火葬して舎利を収め、正法山の西の高みに塔を建て、「天授院」と名づけた。

四度妙心寺に住し、妙感寺を中興した愚堂東寔、謹んで誌す

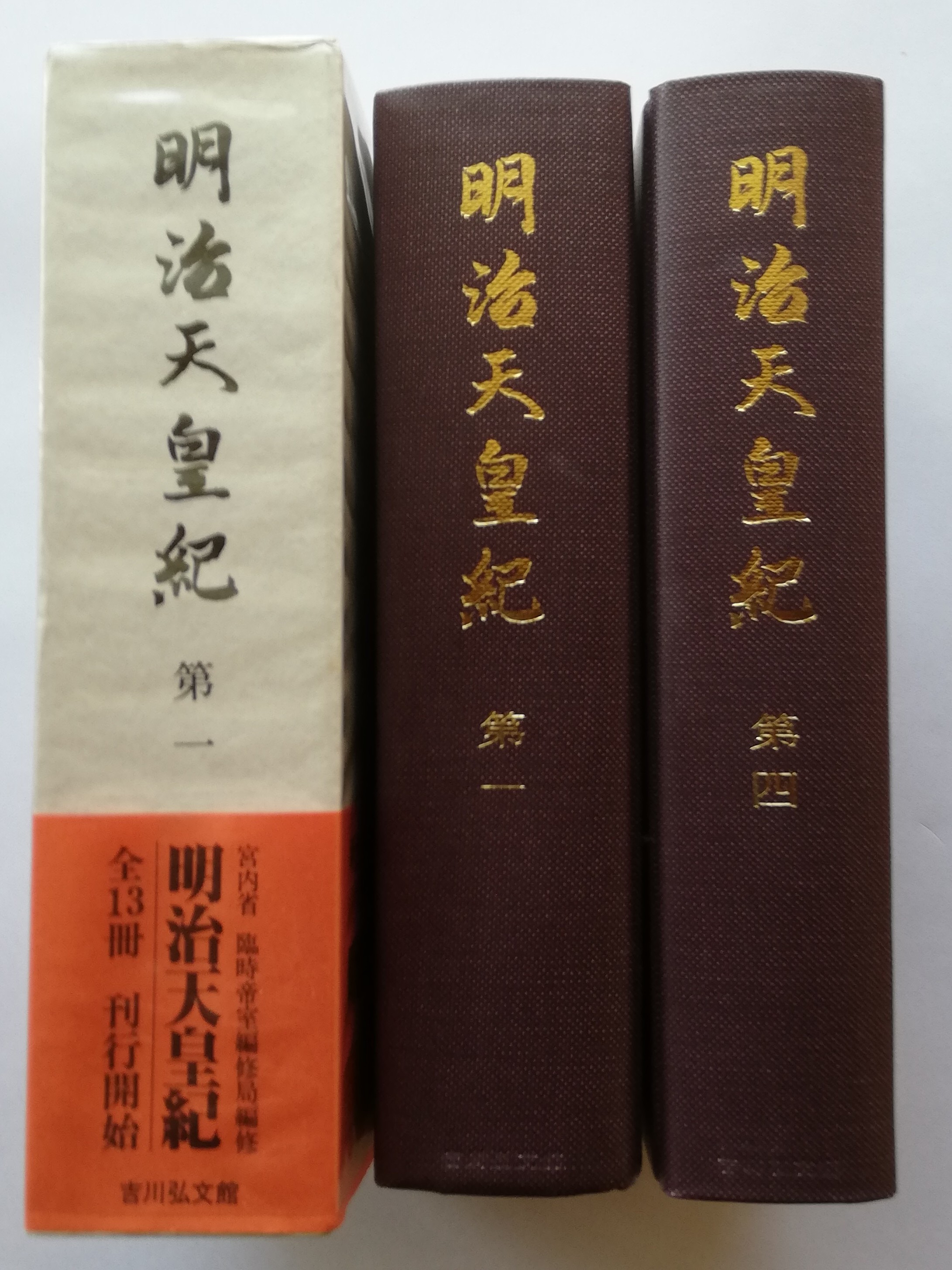

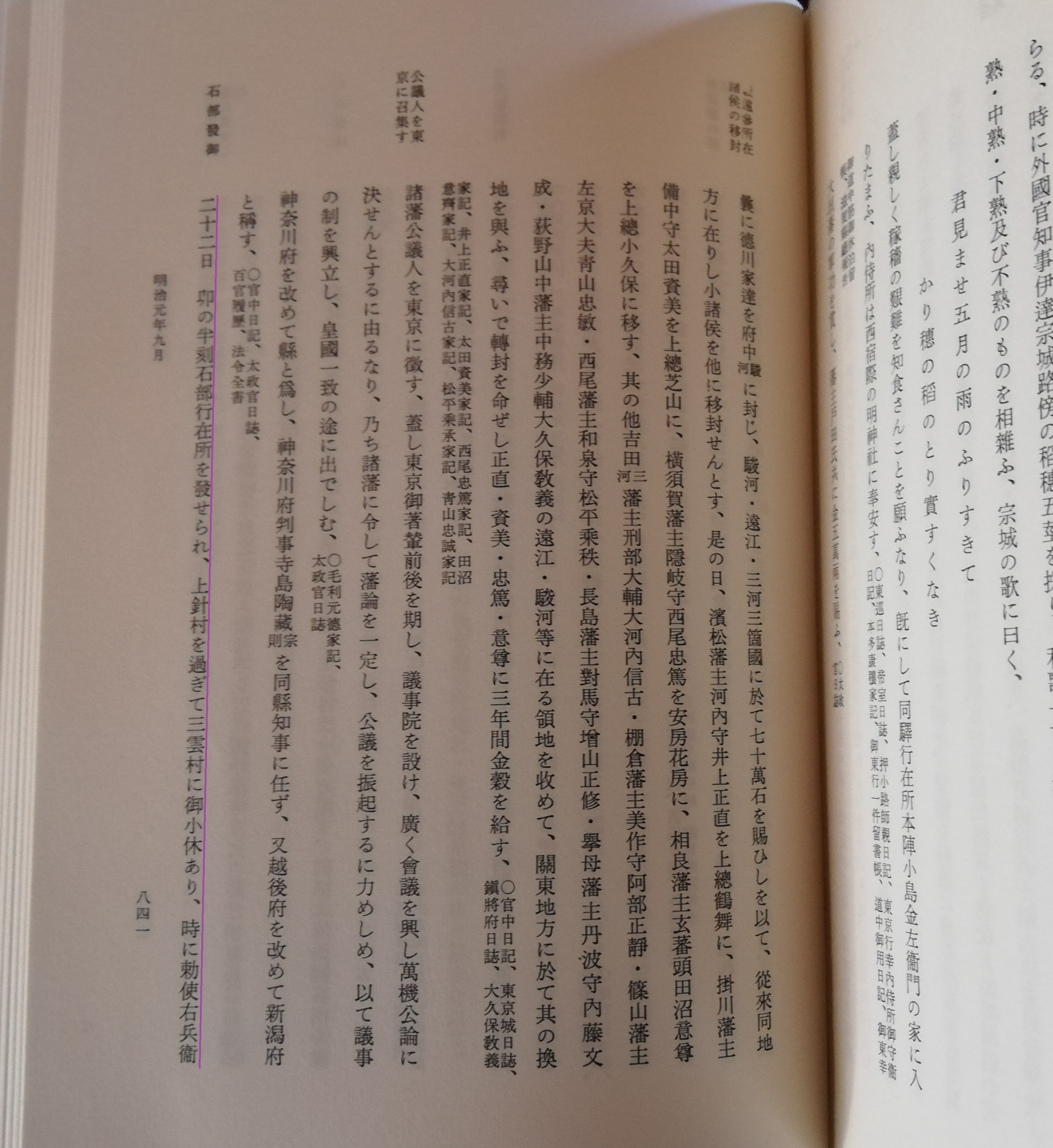

明治天皇の勅使 妙感寺へ

明治元年、明治天皇が江戸に東巡され、その行幸の様子を、滋賀県が「明治天皇聖蹟誌」として冊子にまとめた。 その中に、明治元年九月二十二日に妙感寺へ勅使が差し遣わされて、勅書を賜った様子が記事となっている。 万里小路藤房が大燈国師(だいとうこくし)(京都大本山大徳寺開山)に参禅して授翁宗弼(じゅおうそうひつ)と号し、後に諸国をめぐったあと、三雲に至って妙感寺を開いたとの事績が紹介されている。 「明治天皇紀」第一に掲載された、勅使派遣の記事である。

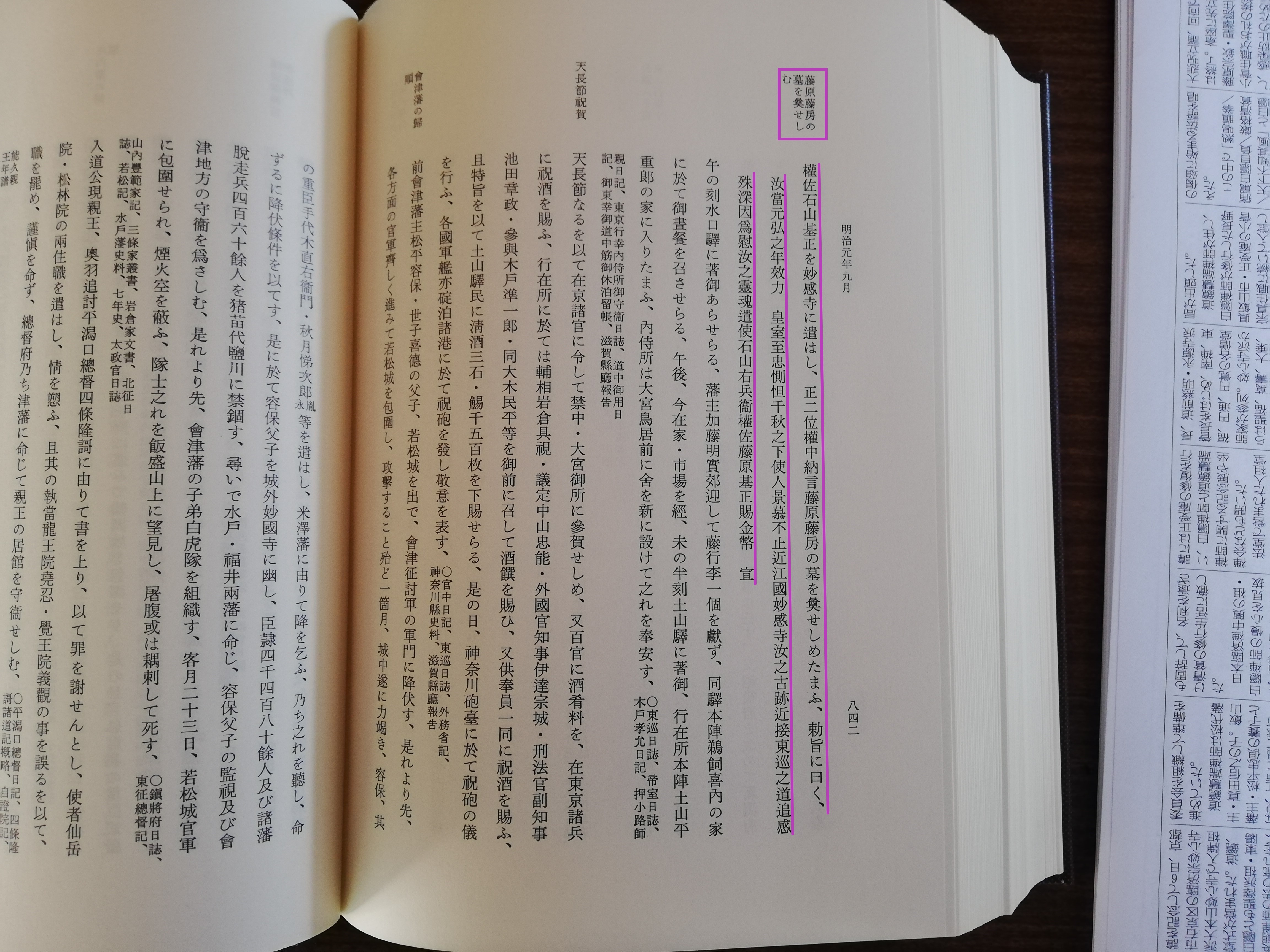

明治天皇 勅書

明治天皇聖蹟誌の記事のうち、勅書を拡大したもの。万里小路藤房に下賜された明治天皇の勅書である。

勅書の内容は、概略、以下のとおりである。(画像提供:花園大学歴史博物館)

「万里小路藤房は、元弘年間に後醍醐天皇が鎌倉幕府軍に追われたときに天皇をよくお護りした功績があった。藤房卿の皇室に対する忠義には目を見張るものがある。何百年たっても、人々が藤房卿を思い慕っている。近江の国の妙感寺は、藤房卿の古跡である。今回、東国へ向かうにあたり、藤房卿への思いが殊更に深く、藤房卿の霊魂を慰労したいと思い、石山基正を遣わして金幣(金貨)を下賜する。」

権中納言藤原藤房 汝元弘ノ年ニ當リ 力ヲ皇室ニ効シ 至忠惻怛 千秋ノ下 景慕止マス使人ス 近江國妙感寺ハ汝ノ古跡ナリ 東巡ノ道ニ近接シ 追感殊ニ深シ 因テ汝ノ霊魂ヲ慰メンカ為ニ石山右兵衛権佐 藤原基正ヲ遣使シ金幣ヲ賜フ 宣 明治元年戊辰九月廿二日

「明治天皇紀」に掲載された勅使派遣の記事

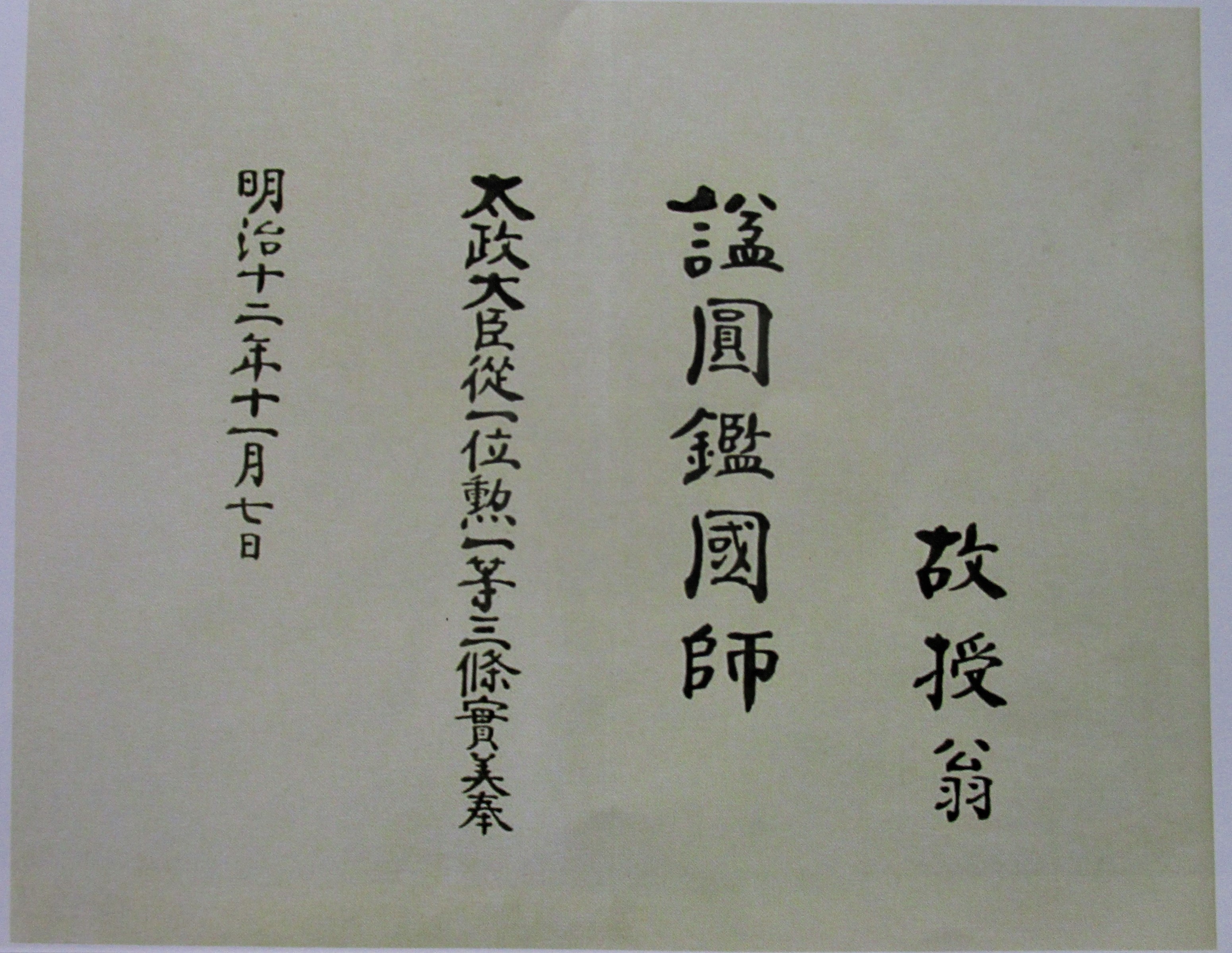

明治天皇より国師号を賜る

殿中対面図

万里小路藤房卿(右奥)と楠木正成公(左)の殿中対面図。公卿の藤房が楠木正成の上座に着座している。妙感寺蔵。(画像提供:花園大学歴史博物館)

後醍醐天皇念持佛

左は、後醍醐天皇の念持佛の秘仏千手観音像。(妙感寺蔵) 上の殿中対面図とともに、万里小路藤房卿と南朝との関係をうかがわせる。

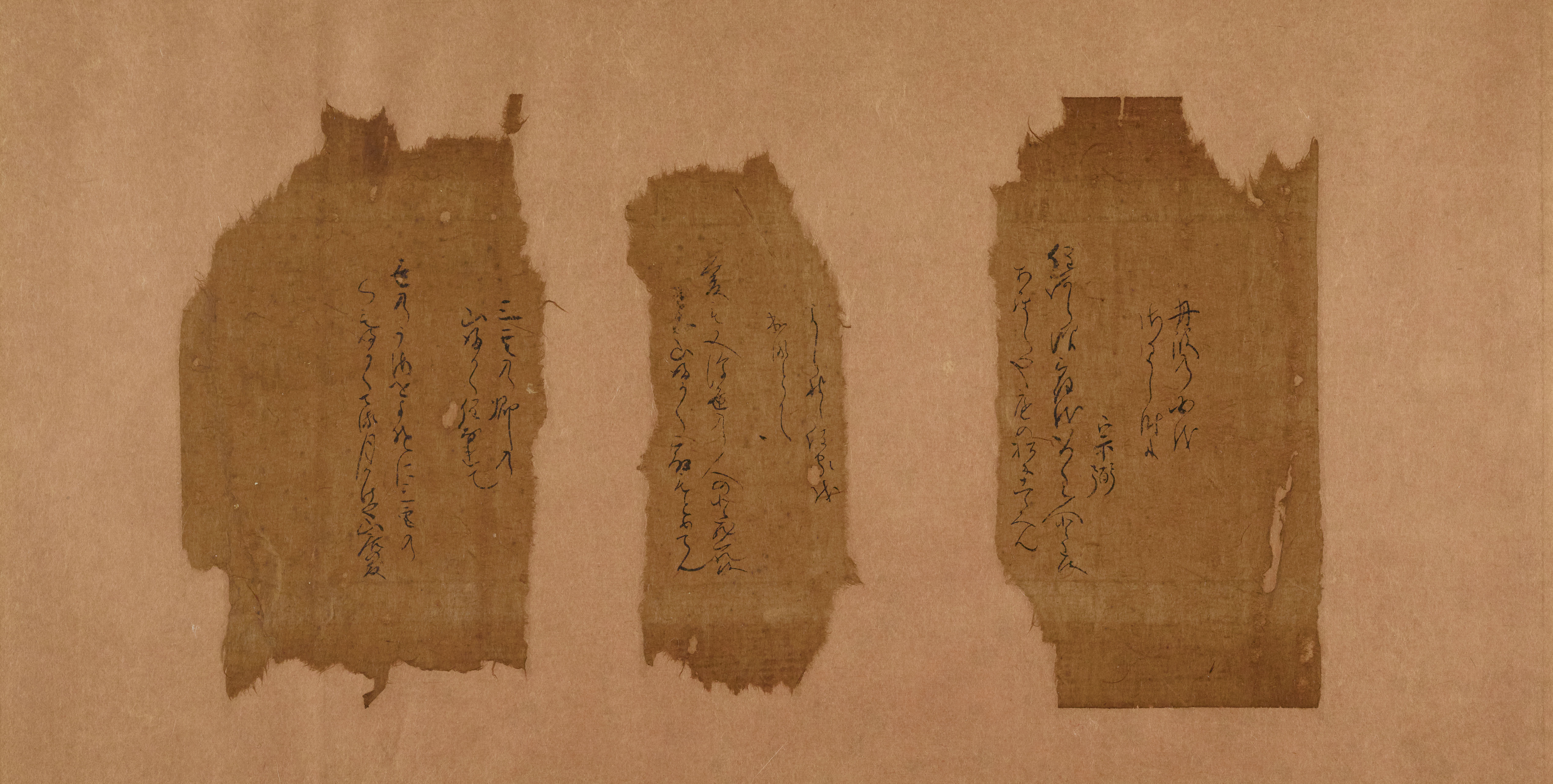

三所倭歌(微妙大師真筆)

妙感寺に伝わる、微妙大師(みみょうだいし)真筆の和歌三首。

丹波、吉野を経て、三雲にたどりつき隠棲した微妙大師の足跡を今に伝える。(画像提供:花園大学歴史博物館)

右より

丹波の国をさりし時に

住あらす 宿をいつくと 人とわば

あらしや庭の 松にこたへん

よし野の住家を出るとて

爰も又 浮世の人の とひくれは

なを山ふかく 宿もとめてん

三雲の郷の山ふかく住なれて

世のうさを よそに三雲の くもふかく

てる月かけや 山居の友

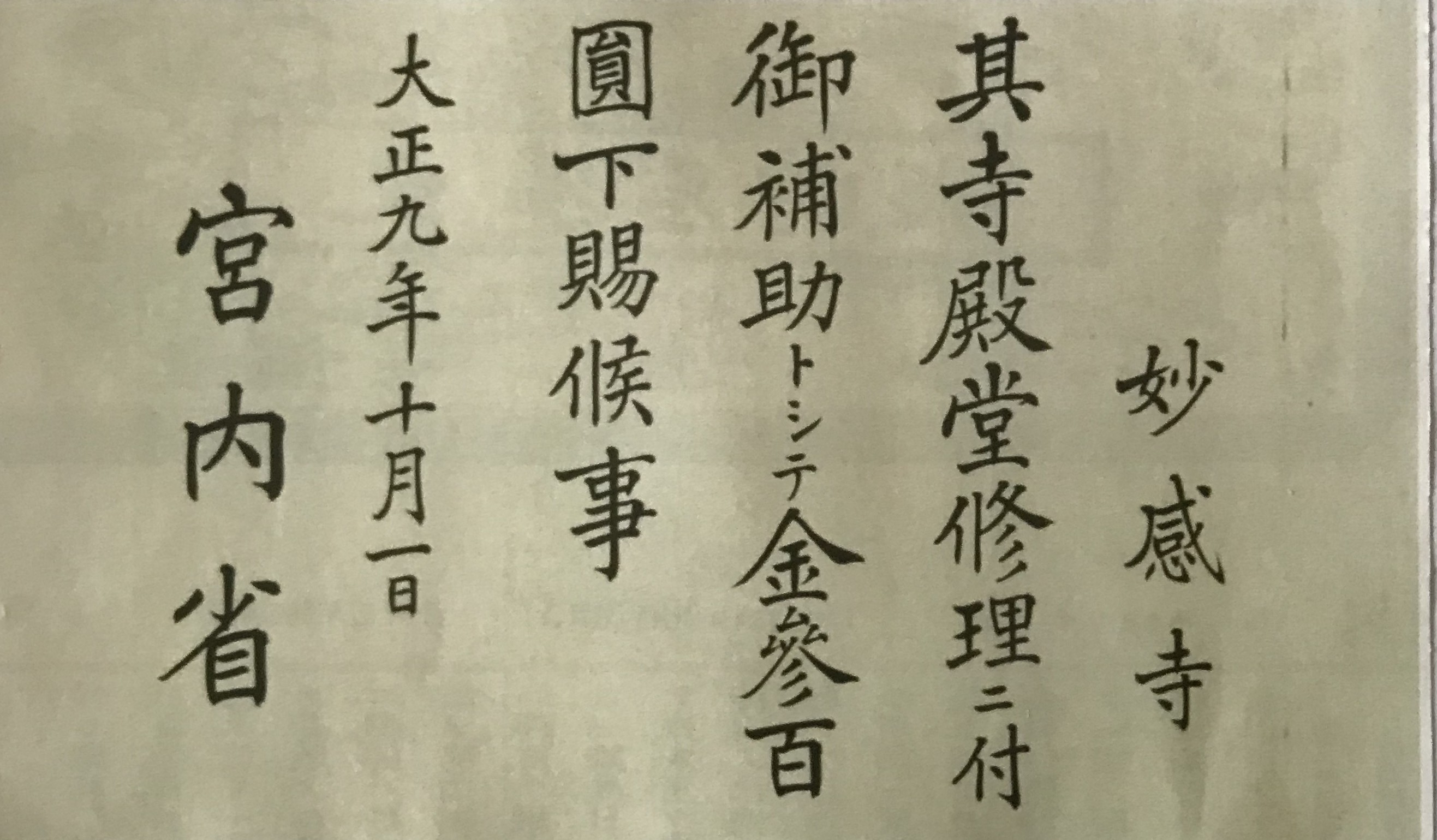

妙感寺殿堂修理に大正天皇より金三百円を賜る

大正二年(一九一三)、妙感寺は殿堂修理のために、大正天皇より金三百円を下賜された。

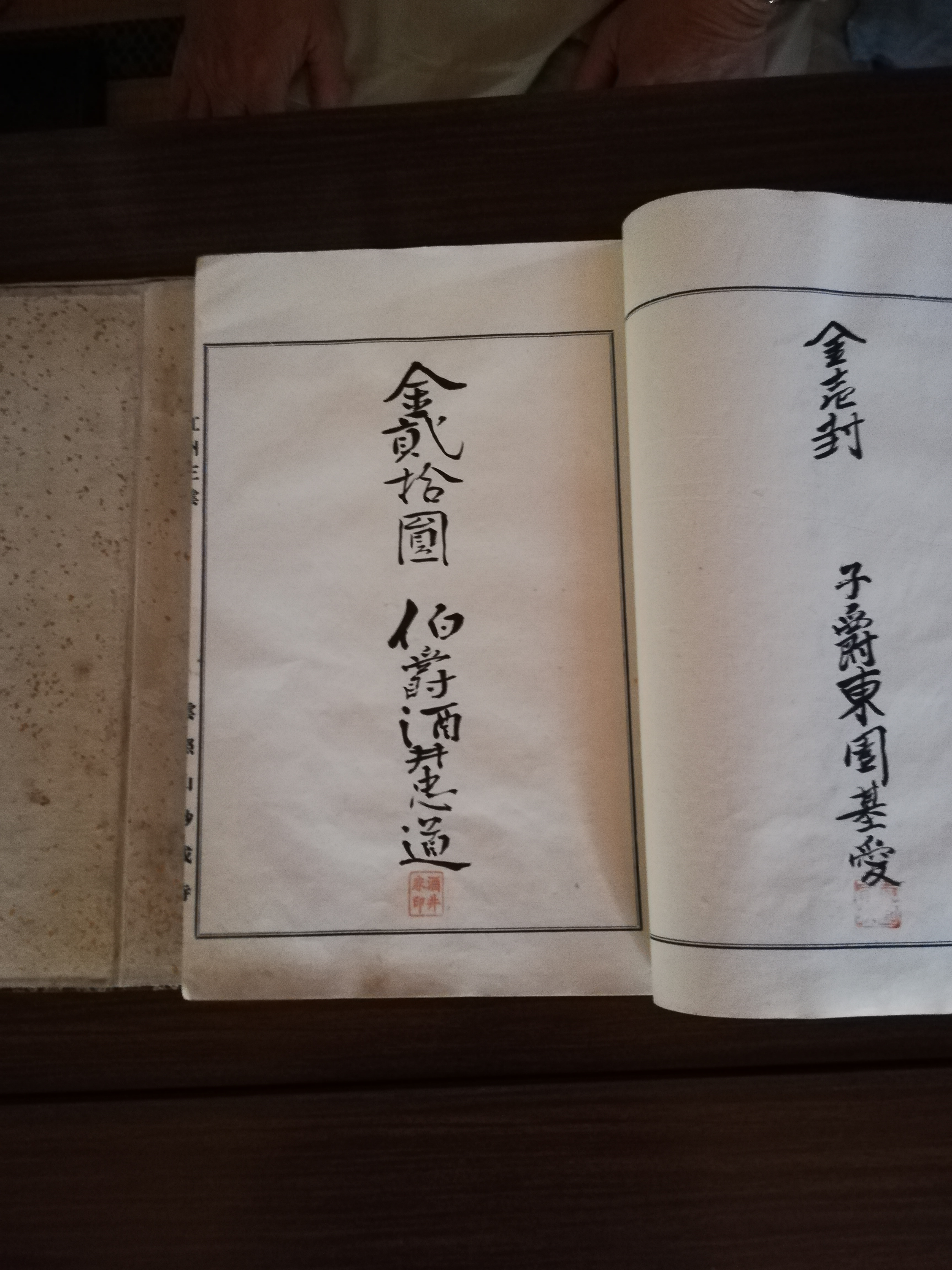

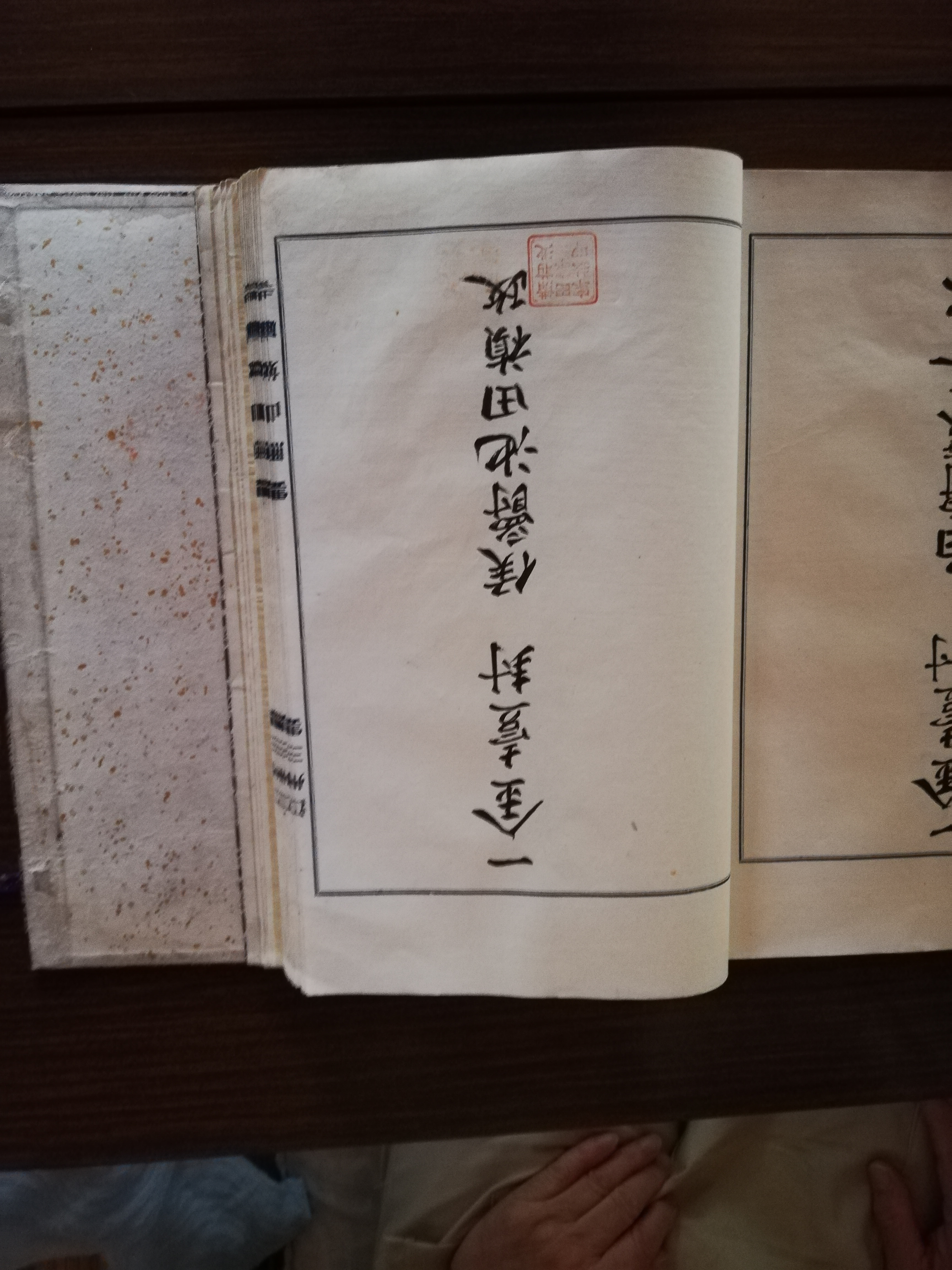

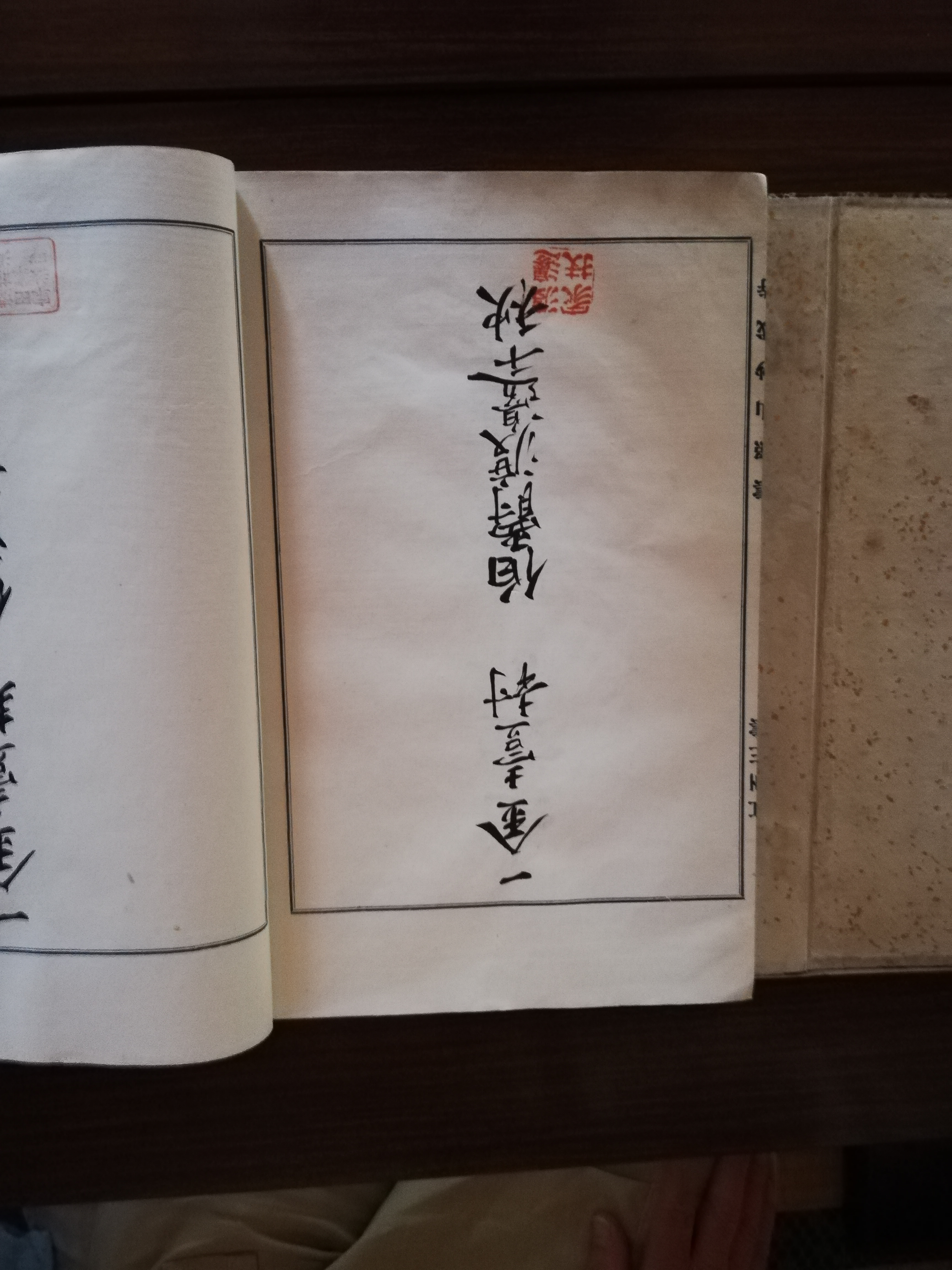

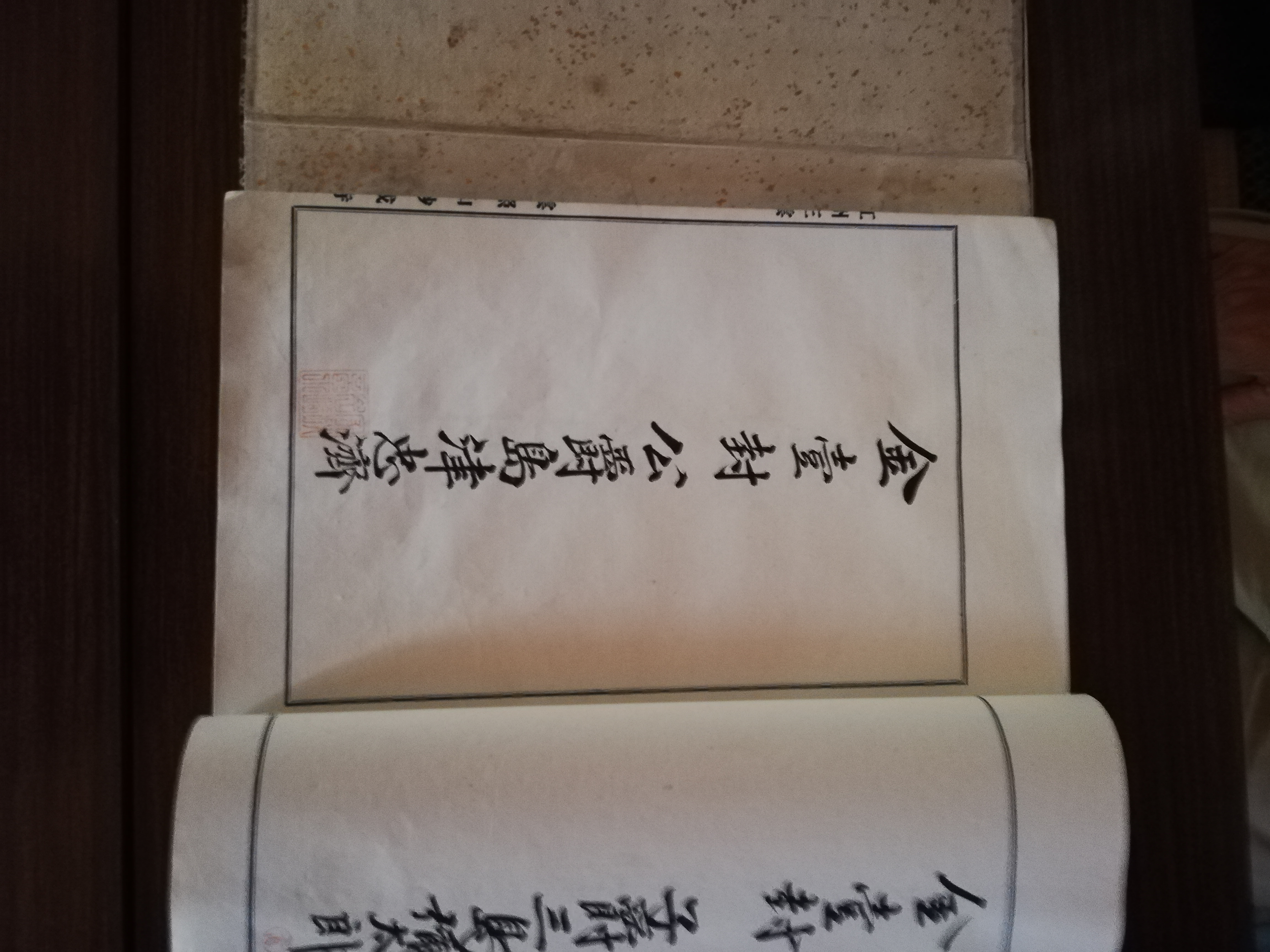

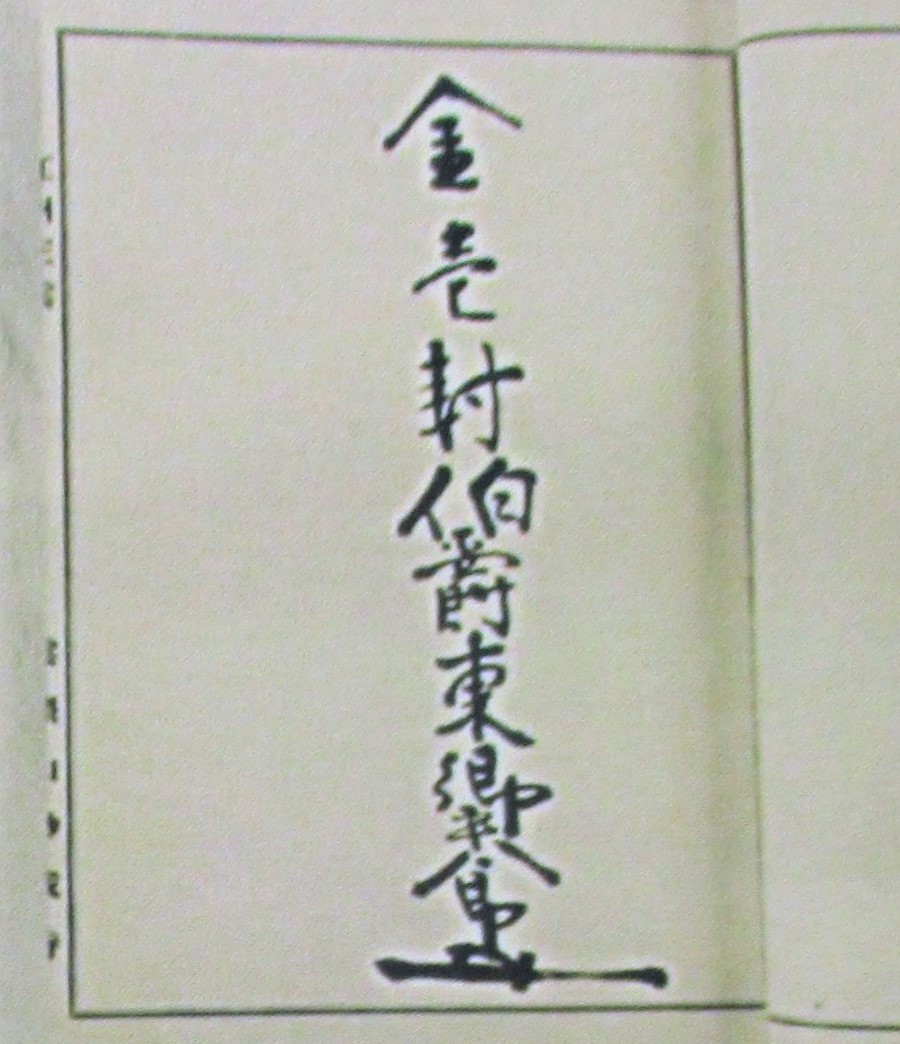

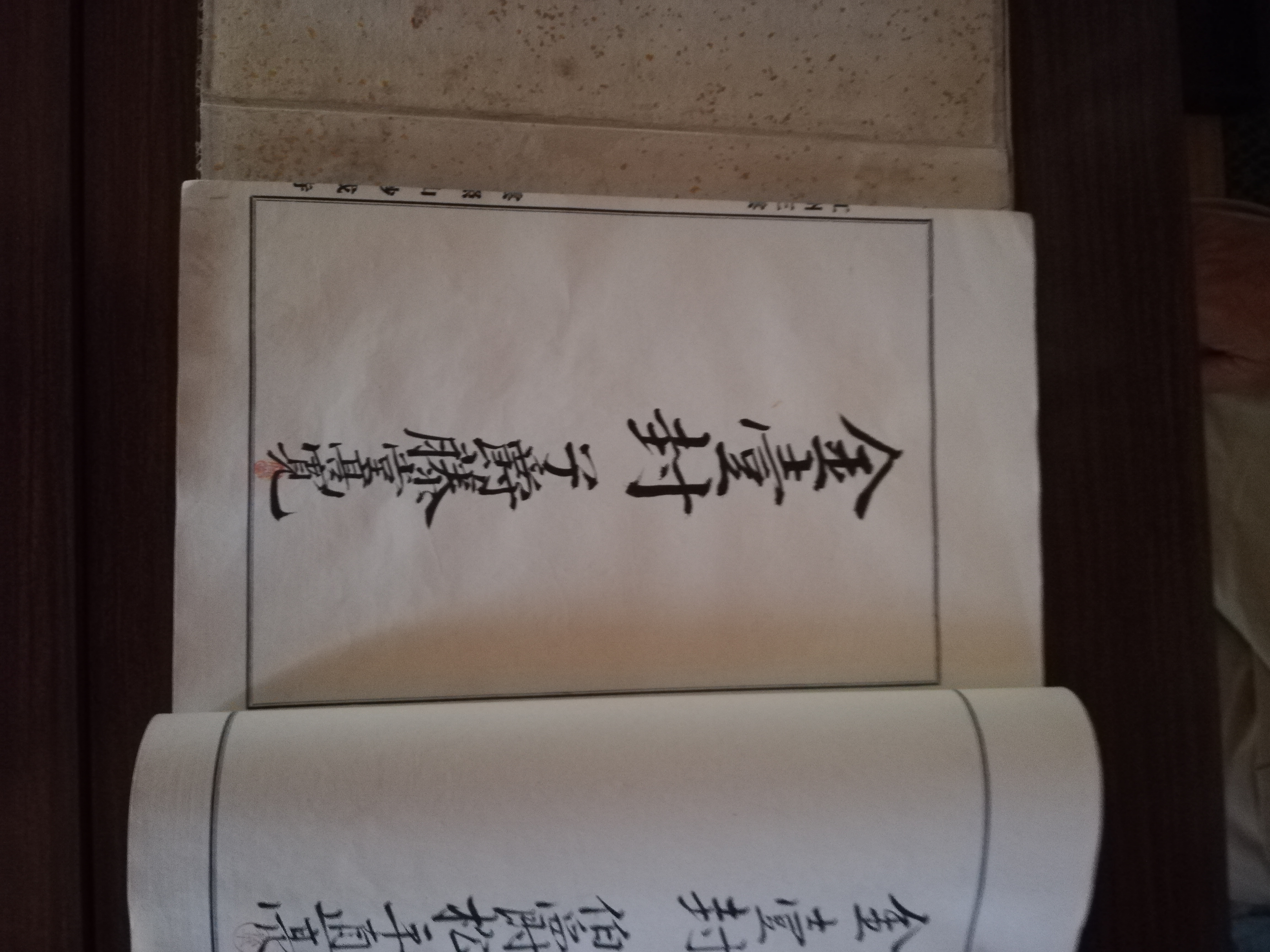

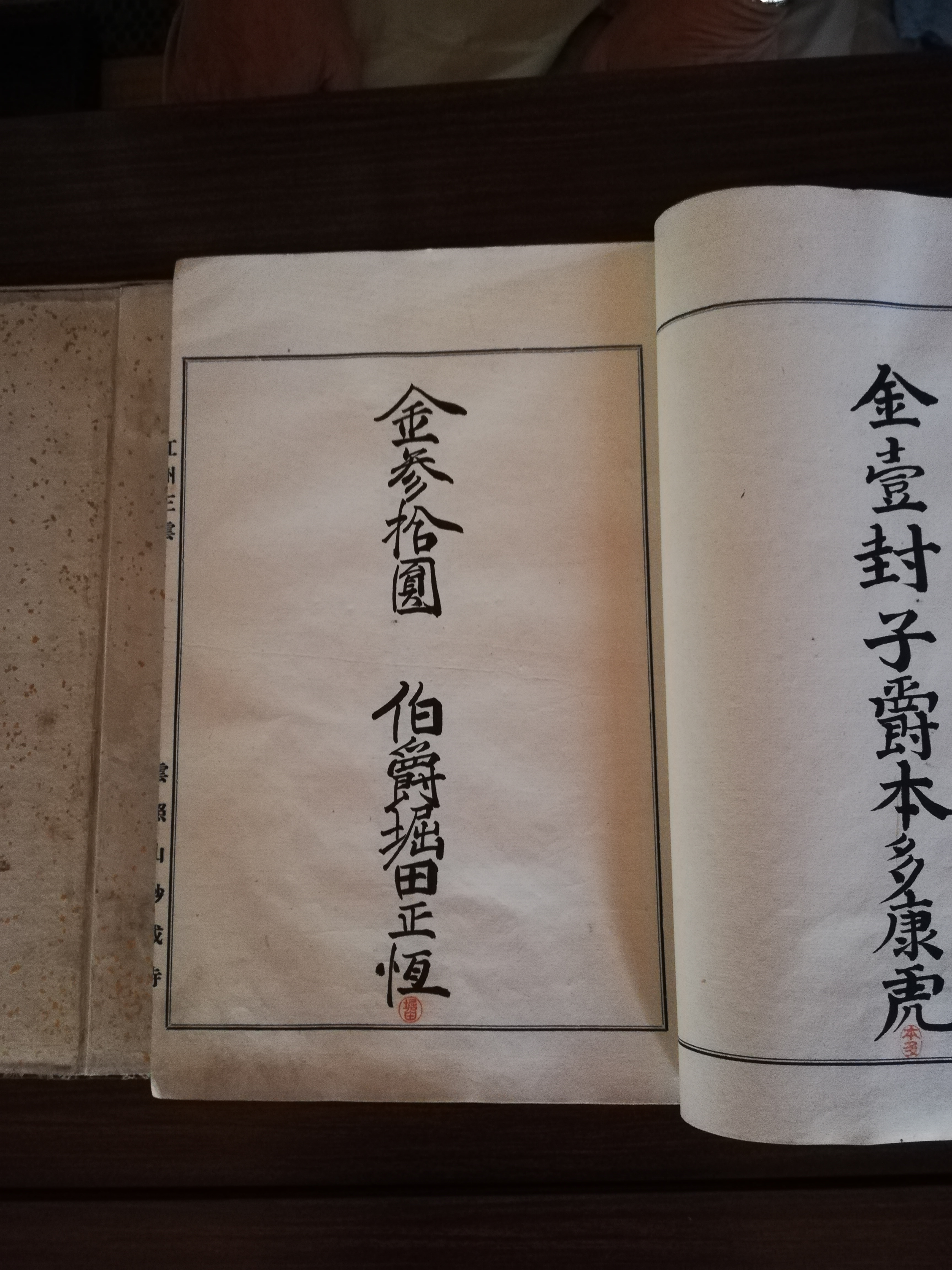

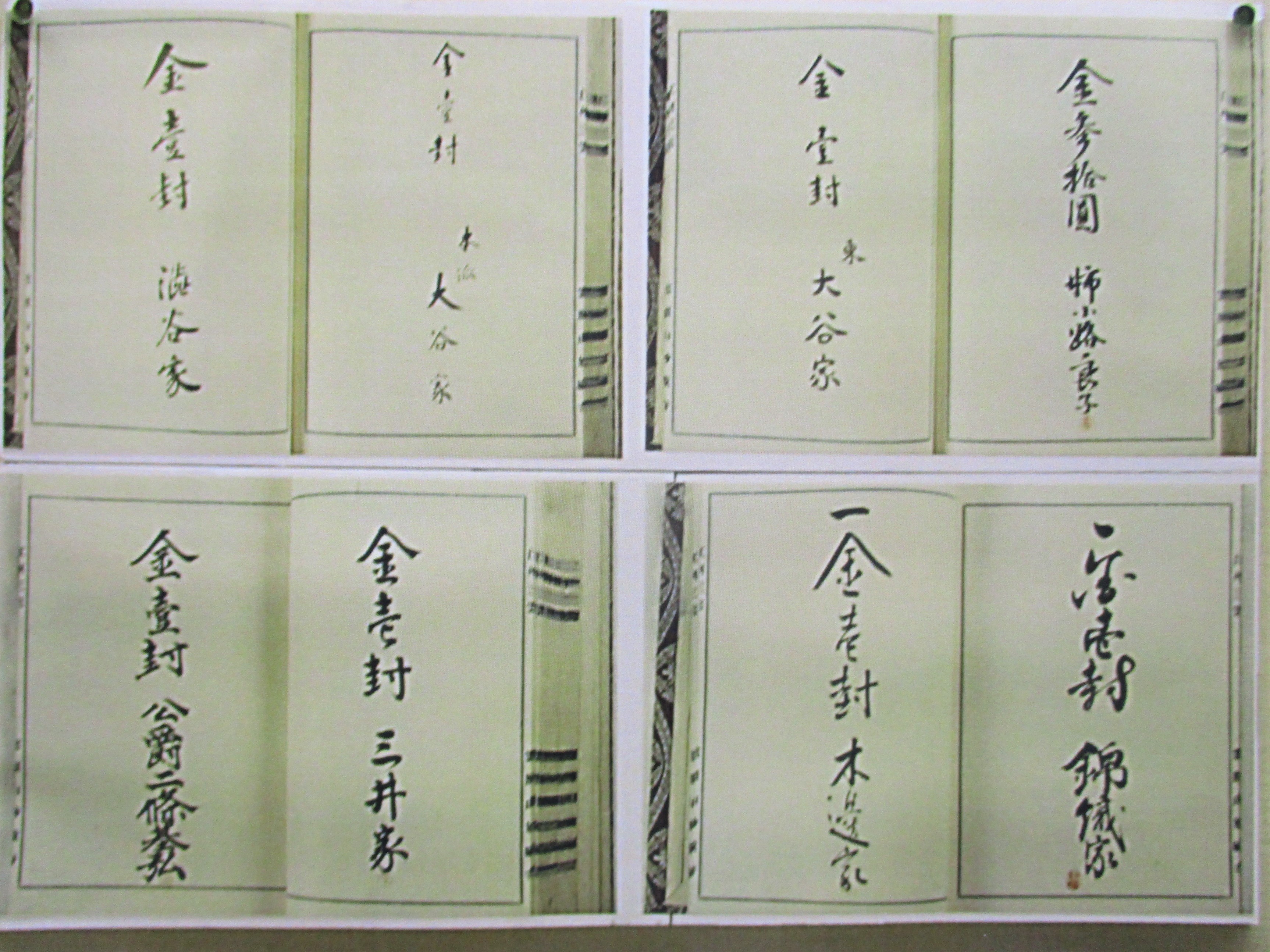

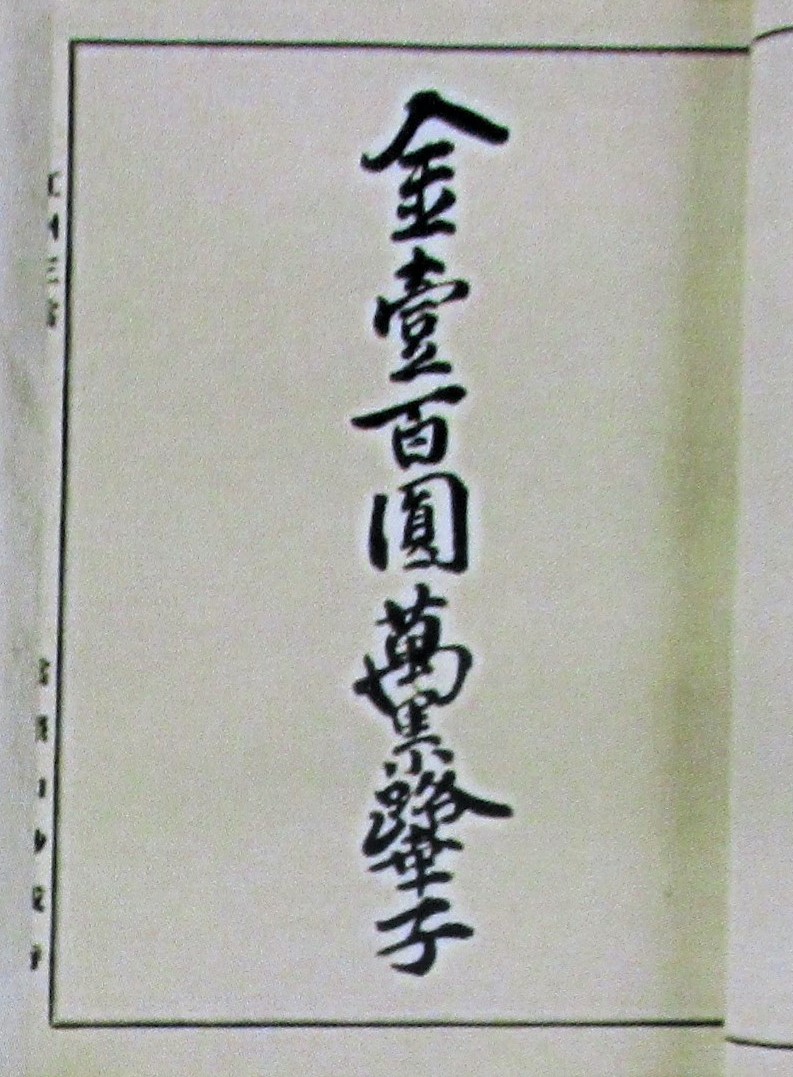

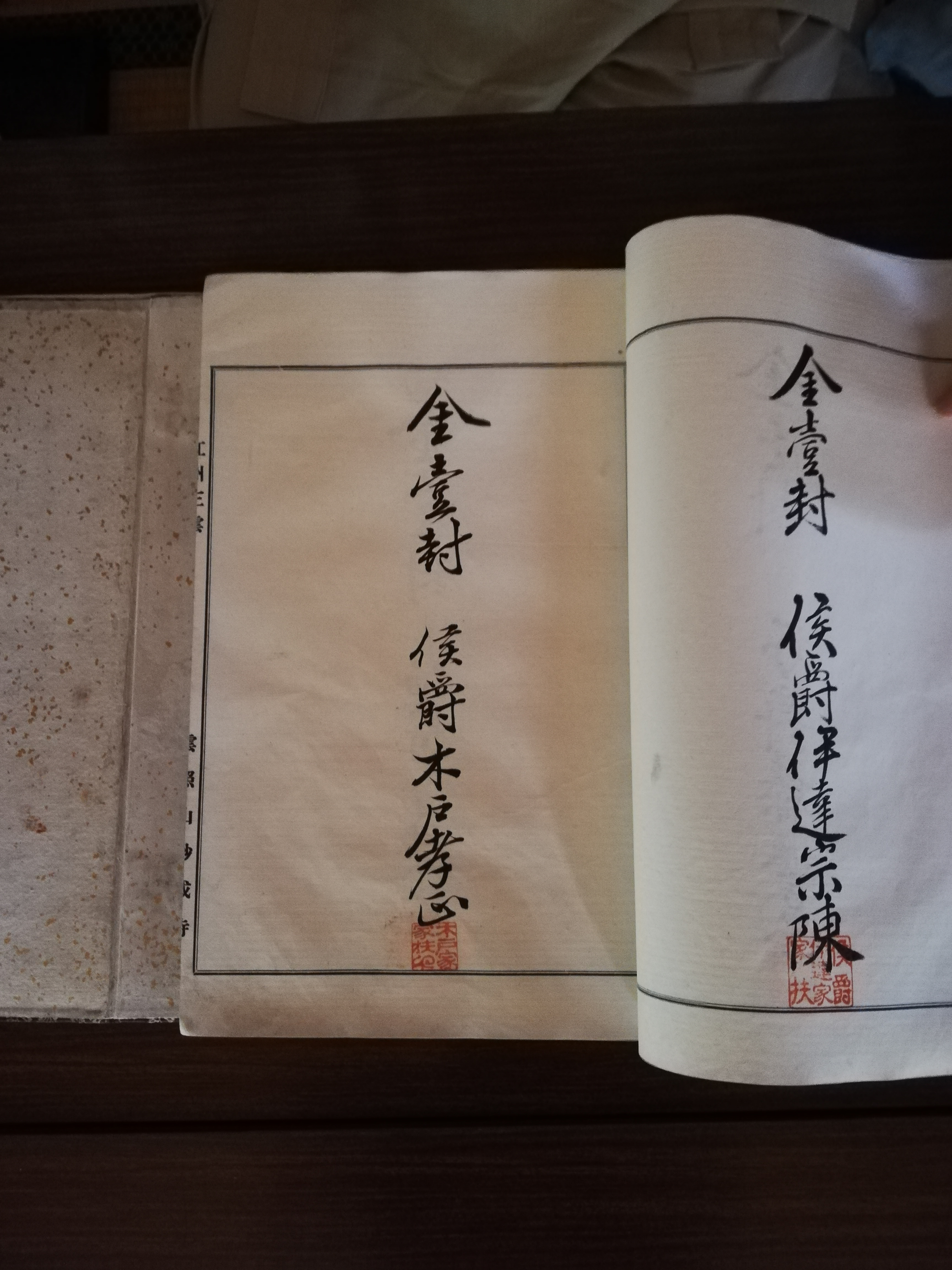

万里小路中納言藤房卿古跡

江州三雲妙感寺化縁簿

皇室からの御補助に加えて、京都大本山妙心寺及び妙感寺は、諸方に寄付を募った。上の写真は、その際の化縁簿(寄付に応じた人の名簿)である。多くの宮家、華族、寺院、信者よりの寄付が集まった。女性信者よりの寄付も多かったという。(「妙感寺史」p.122)

近江国甲賀郡三雲村妙感寺ハ 勅諡神光寂照禅師 圓鑑国師 授翁宗弼上人即チ建武中興ノ元勲万里小路中納言藤原藤房卿隠棲ノ古跡ニシテ且其ノ塔所タリ 現今ノ方丈ハ寛文元年 後水尾院天皇中宮 東福門院卿ノ霊殿トシテ御下賜シ給ヒシ所ナリ 曩ニ明治元年九月 先帝御東幸ノ際 特ニ勅使ヲ賜リ 以テ卿ノ霊ヲ弔慰シ給フ 然ルニ寺門多年荒廃ニ陷リ 殿堂ノ頽敗殆ント名状スヘカラス 至忠ナル卿ノ遺跡ヲシテ今ヤ空シク湮滅シ去ラントス 衲等感慨ノ念已ム能ハス 茲ニ殿堂修築霊跡復舊永遠保存ノ策ヲ講シ 以テ卿ノ誠忠懿徳ヲ不朽ニ傳ヘント欲ス事 畏クモ天聴ニ達シ辱クモ御補助金参百圓御下賜ノ恩命ヲ蒙ルニ至ル 冀クハ大方ノ志士 卿カ忠愛ノ心ヲ心トセラルルアラハ幸ニ衲等ノ微哀ヲ納レ此ノ挙ヲ賛助セラレン事ヲ卿定中ノ點頭敢テ疑団ヲ容ルヘカラサルナリ

大正二年六月

主唱者 妙心寺主 豊田毒湛 (朱印)

化主 妙感寺現住 平井弘道(朱印)

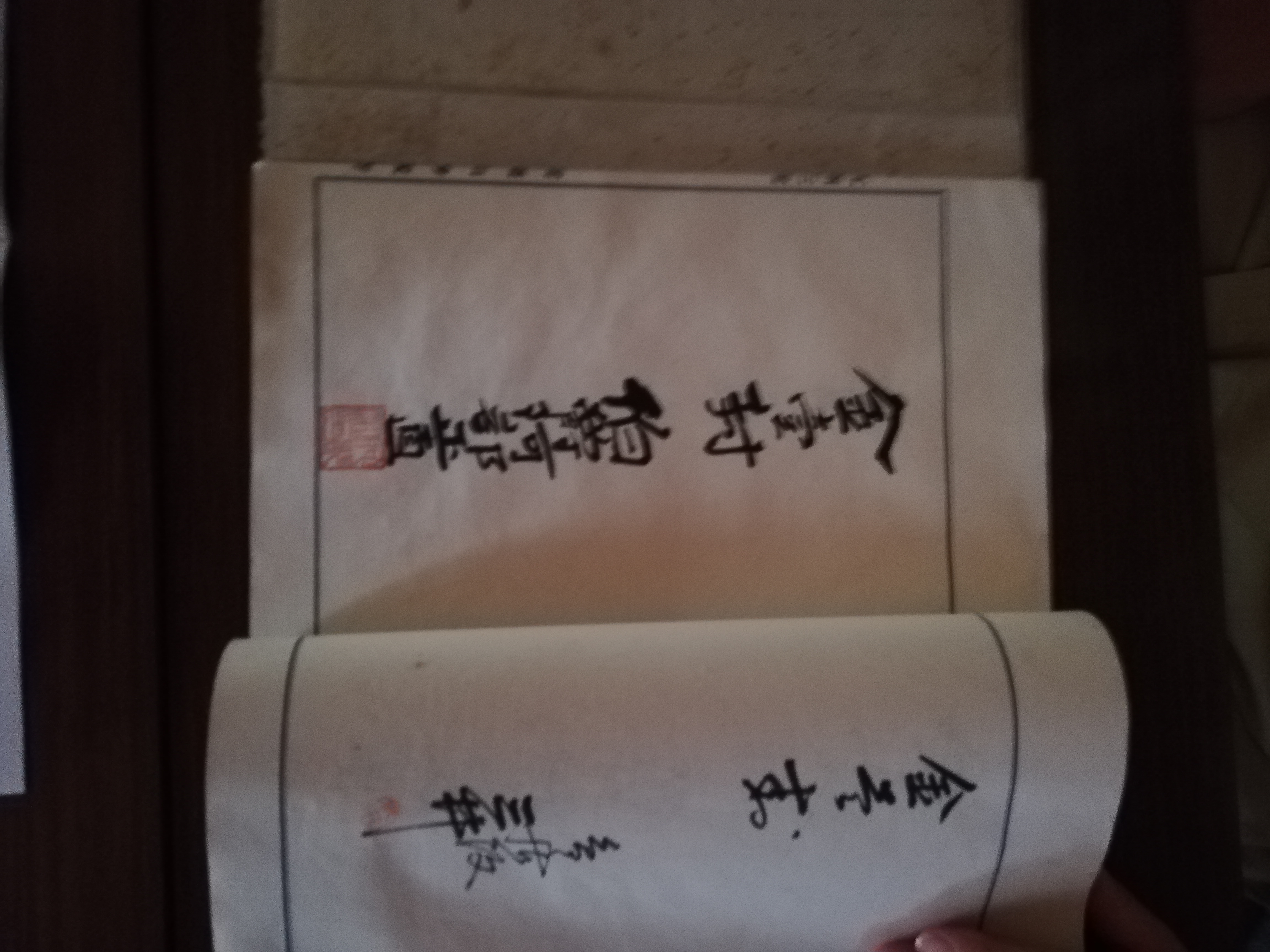

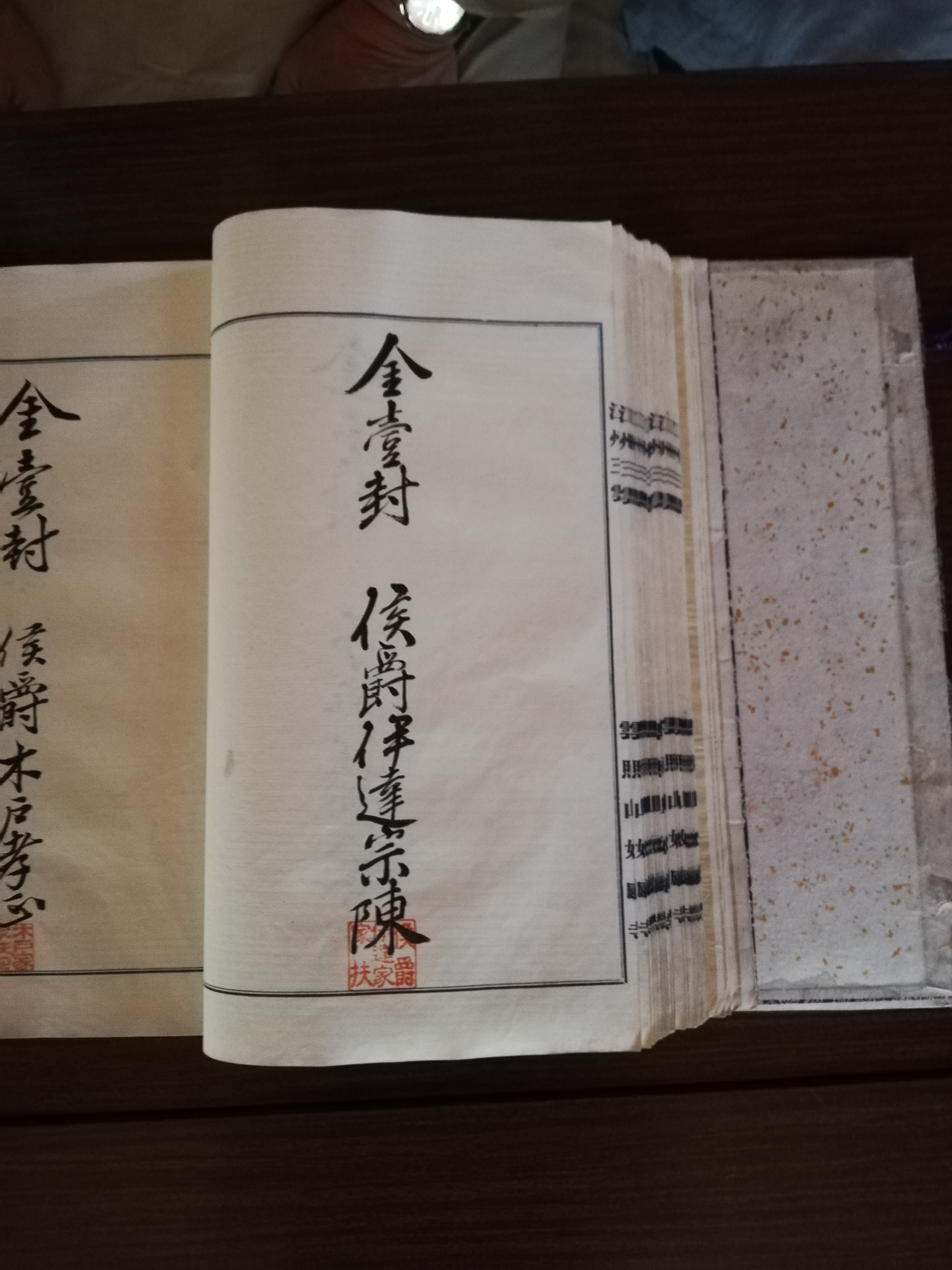

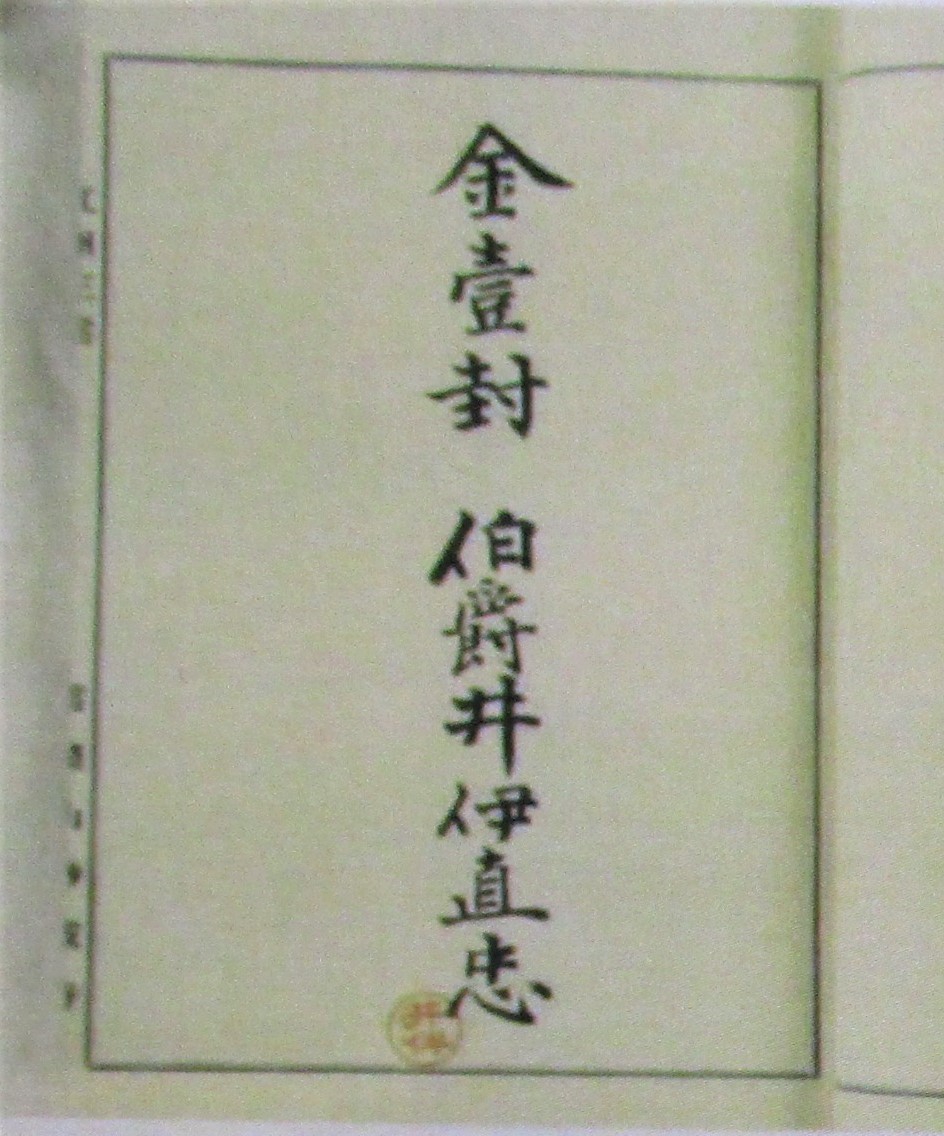

賛助 伯爵 万里小路通房

以下に、寄付者の一部を紹介する。

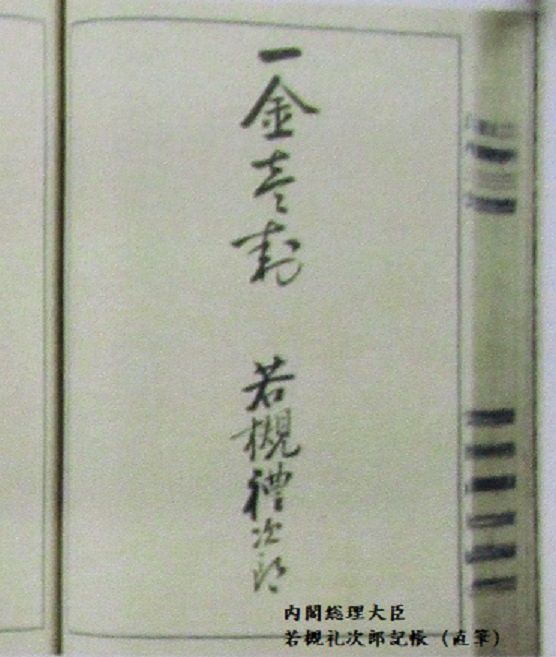

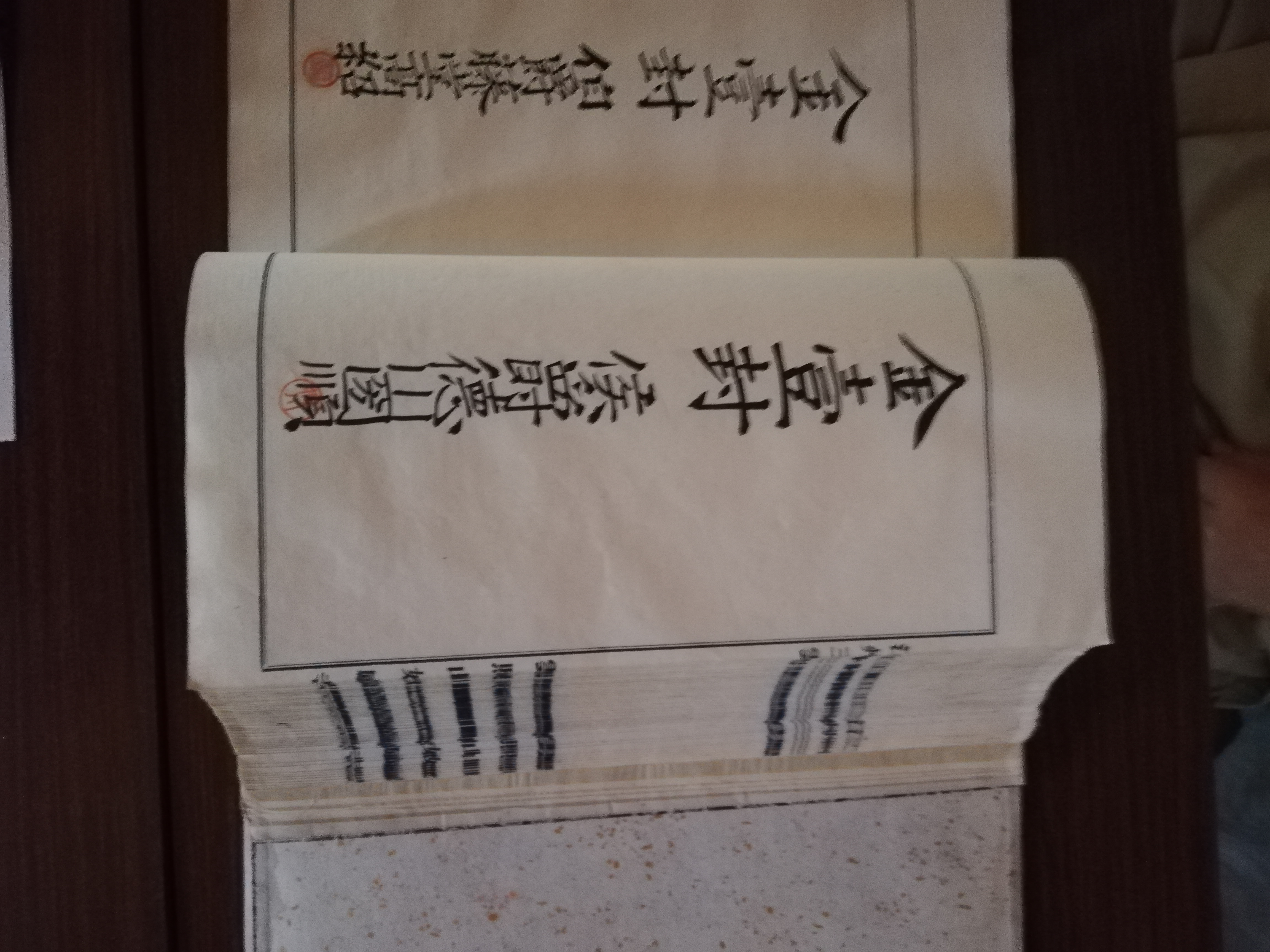

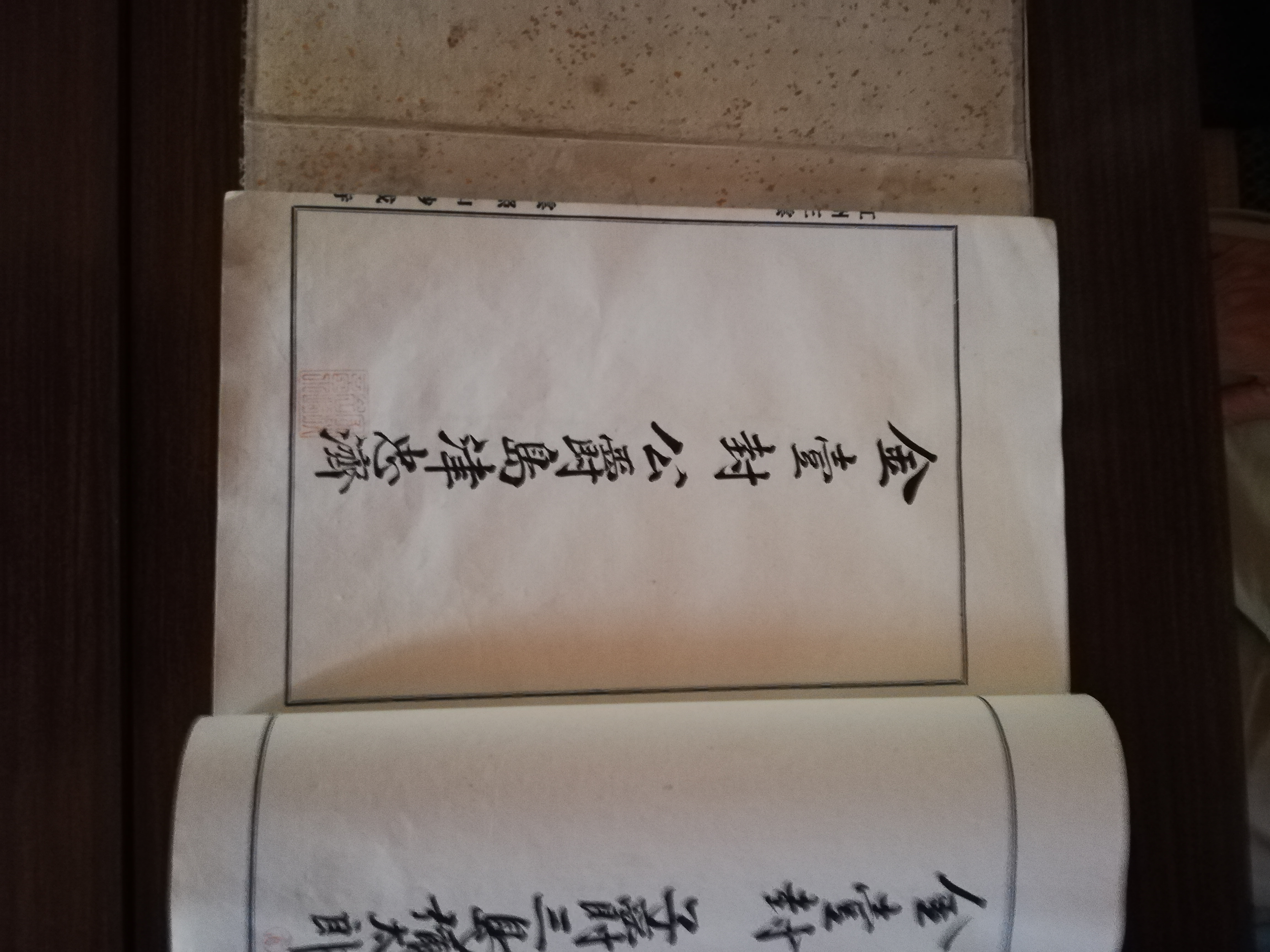

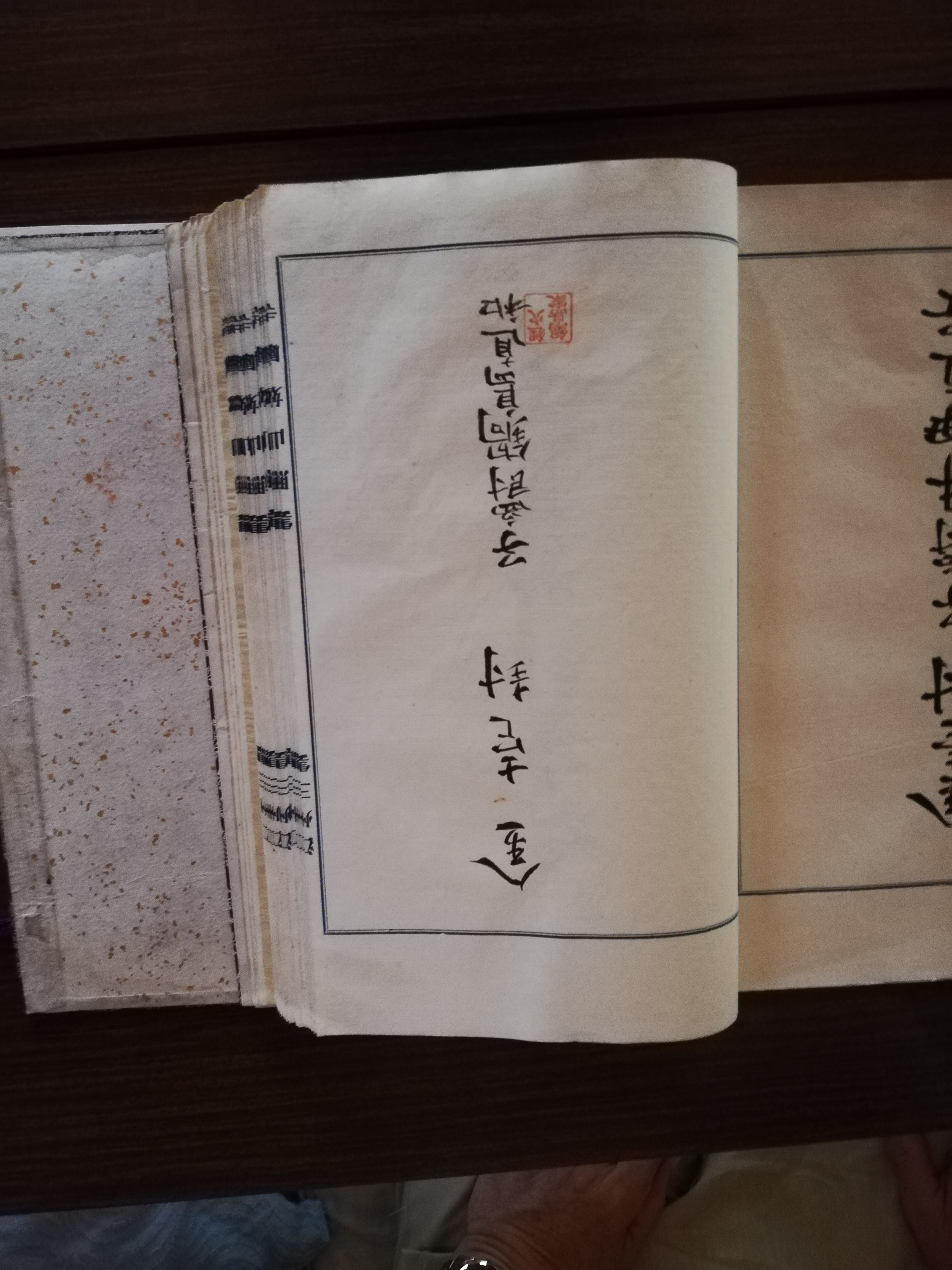

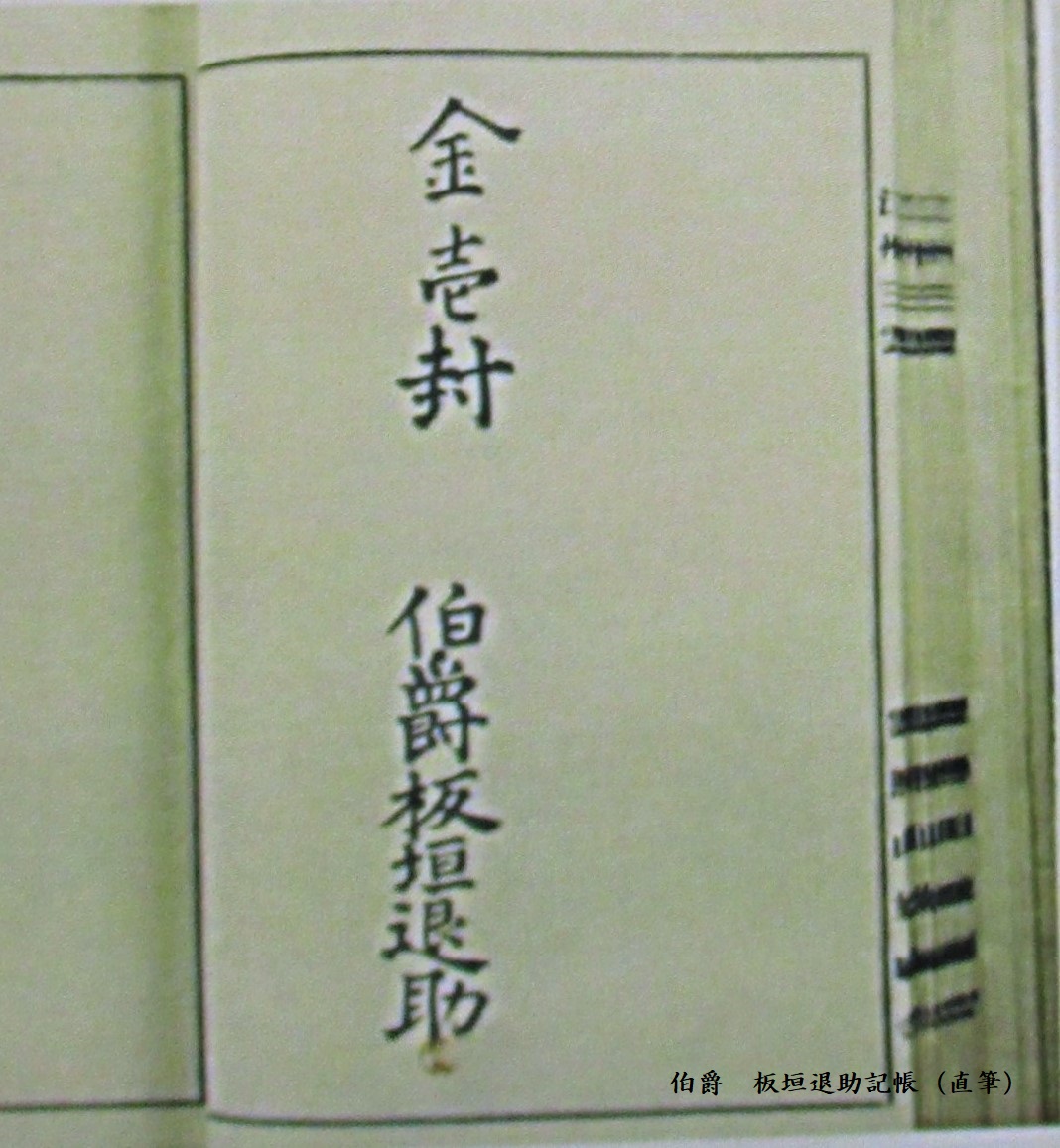

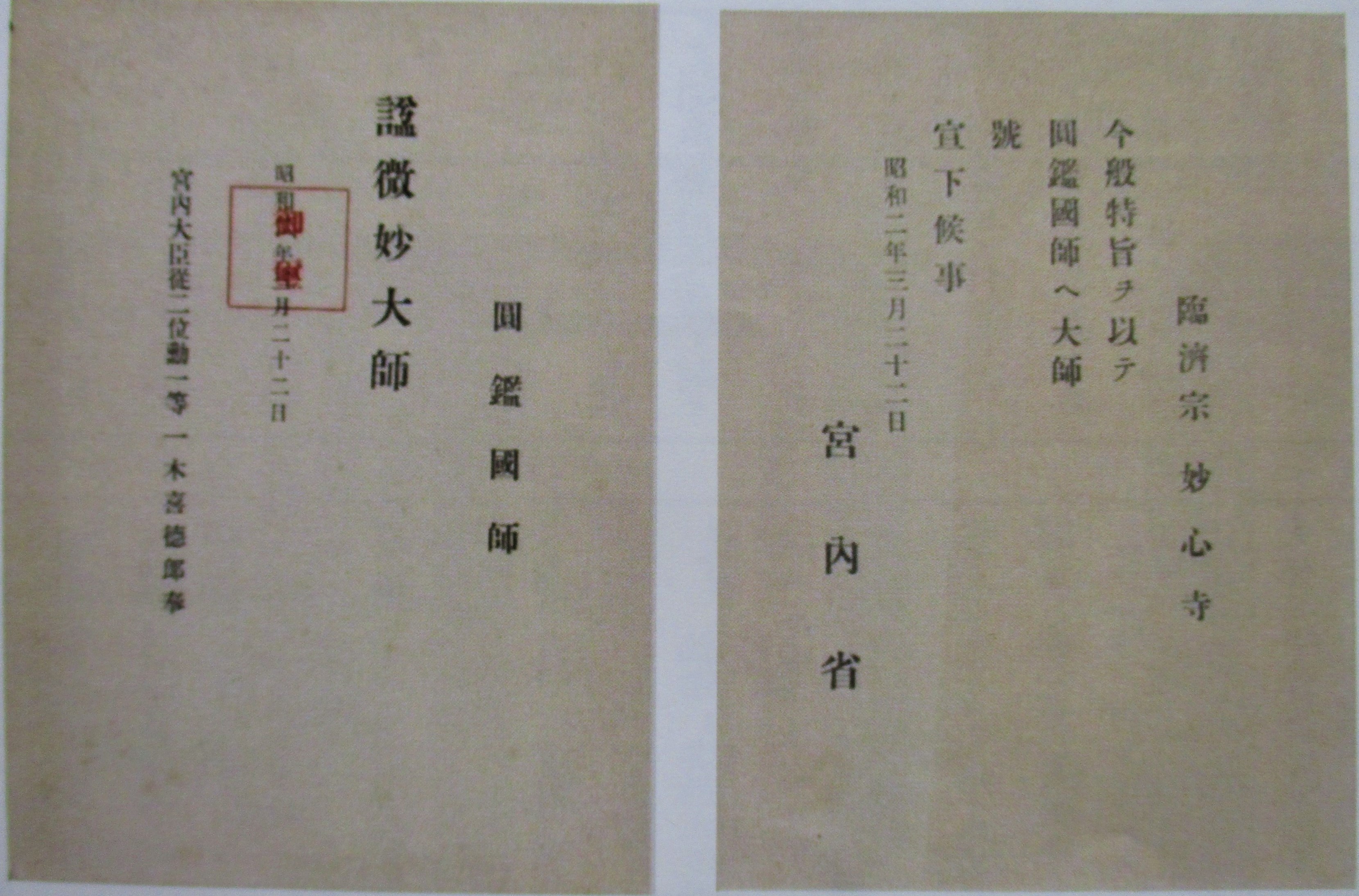

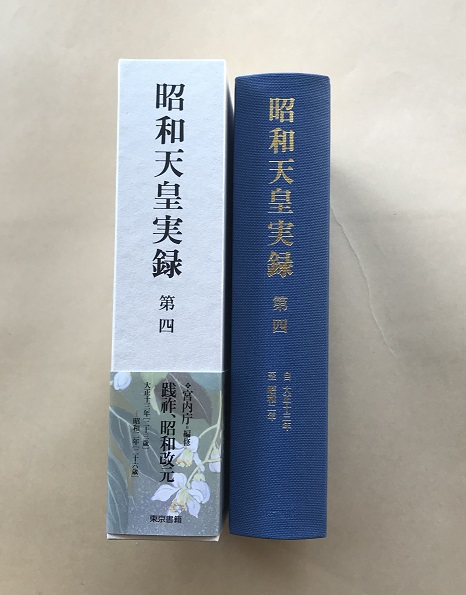

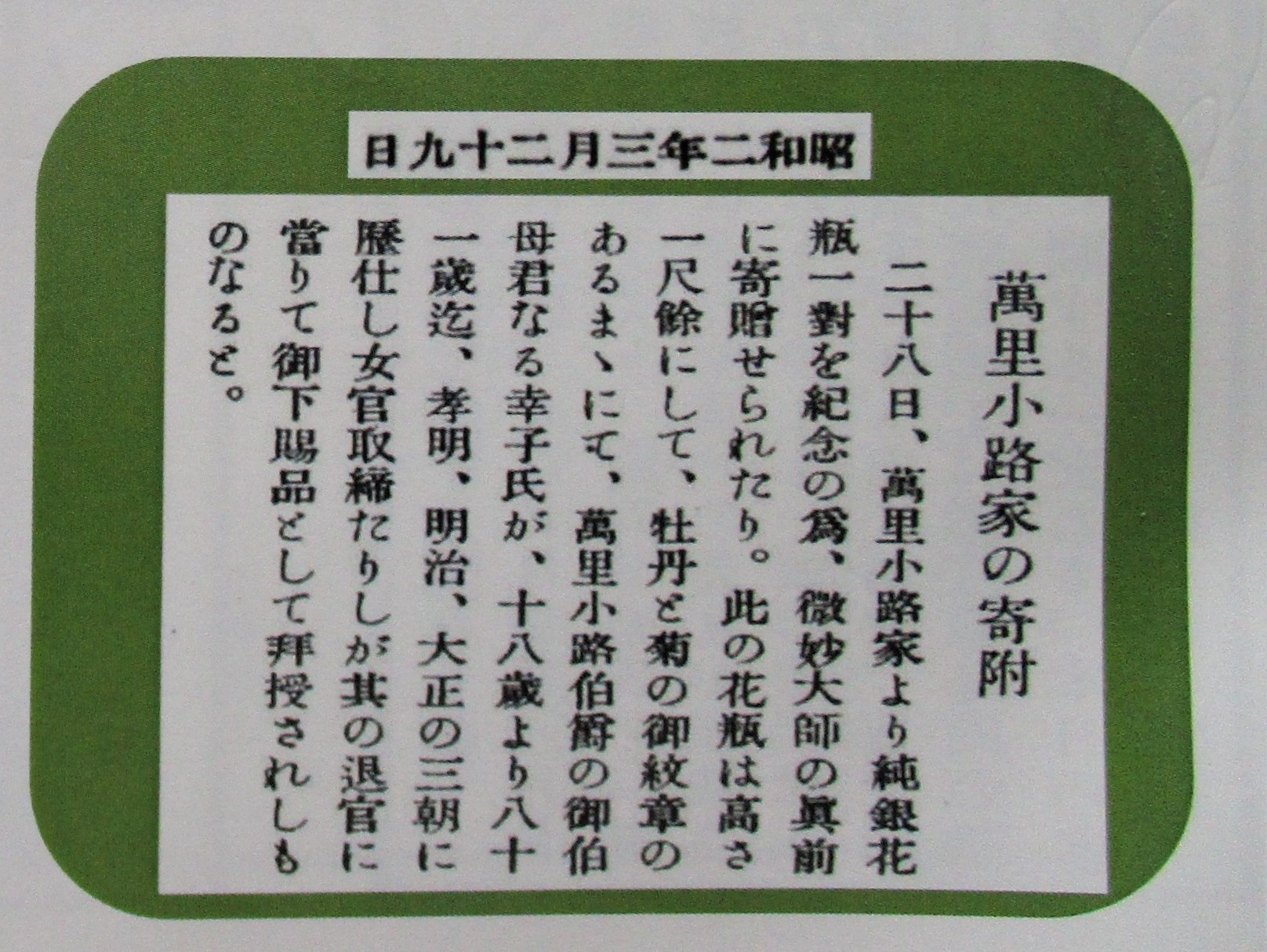

昭和天皇より大師号を賜る

昭和二年(一九二七)三月二十二日、妙心寺二世・妙感寺開山 授翁宗弼(じゅおうそうひつ)(万里小路藤房卿)は、昭和天皇より「微妙大師(みみょうだいし)」の号を賜った。

日本の長い仏教の歴史上、大師号を賜ったのは、高野山金剛峰寺の弘法大師(空海)や比叡山延暦寺の伝教大師(最澄)など、わずかに二十五名である。

後述の授翁宗弼五五〇年遠忌に寄せての大師号宣下であった。

まさに、「一宗ノ面目此處ニ至ツテ極マレリト云フベシ」(内閣総理大臣 若槻礼次郎 祝辞)である。

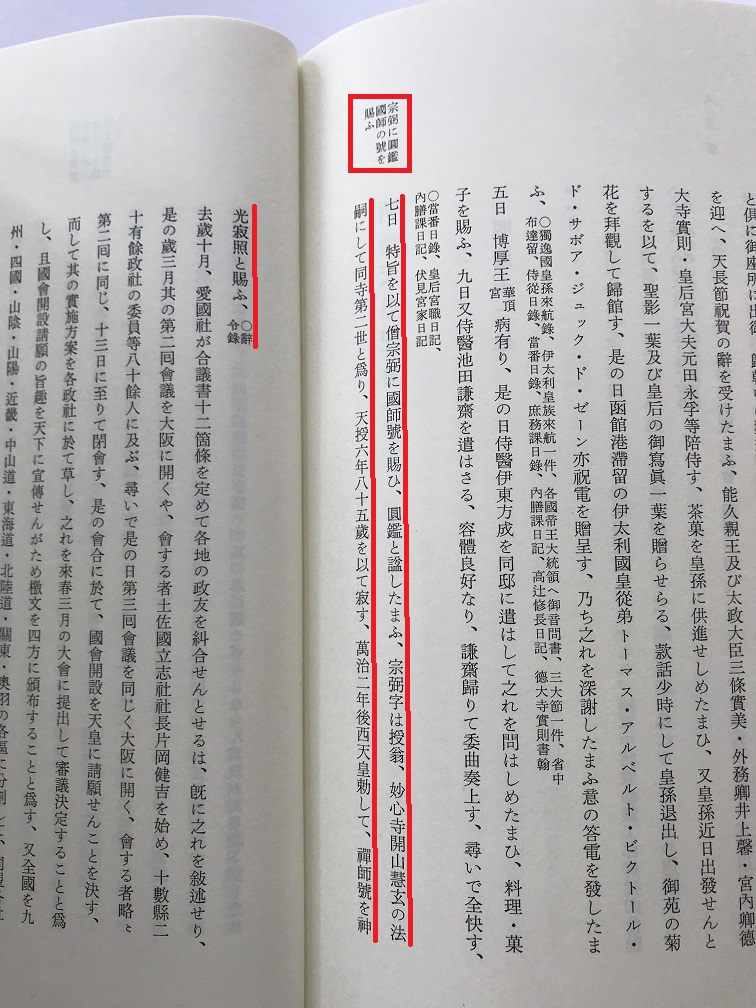

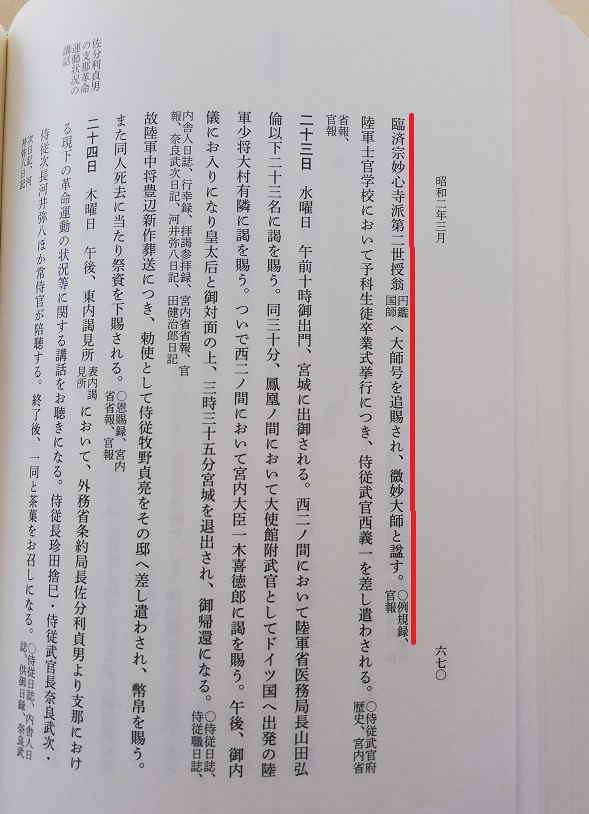

「昭和天皇実録」に掲載された大師号下賜の記事

大師号拝受の概況

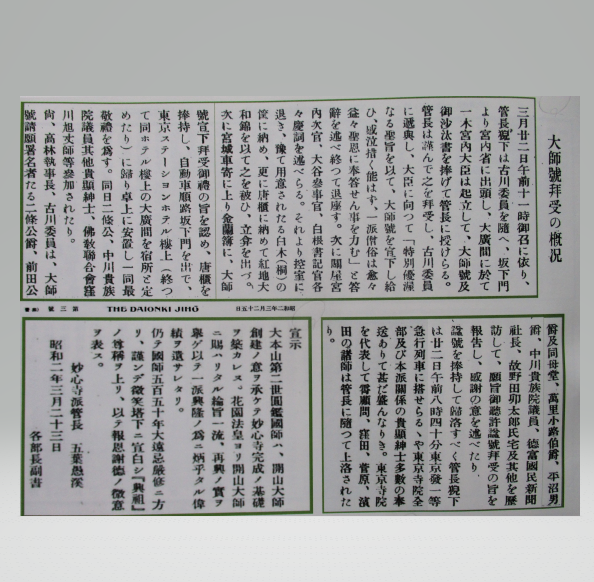

昭和二年(一九二七)三月二五日付「大遠忌時報」の記事による、大師号拝受の概況は以下の通り。

三月二二日午前十一時、大本山妙心寺管長五葉愚渓老師らが宮内省に出頭。大広間で宮内大臣より大師号及び御沙汰書を賜る。管長が答辞を述べて退出。宮内省幹部らの祝辞をうける。桐の筐におさめたのち、大師号拝受御礼の記帳をして、東京ステーションホテルに帰る。卓上に筐を安置し一同最敬礼。華族、貴族院議員や仏教連合会からも参加あり。妙心寺幹部らが二条公、前田公、万里小路伯など、大師号請願署名者を歴訪して報告、お礼。五葉管長は列車で京都へ帰る。 また、左下は、京都大本山妙心寺が微妙大師に「興祖」の尊号を差し上げた宣旨。

微妙大師 五五〇年遠忌

大師号拝受後の昭和二年(一九二七)三月二十八日、妙心寺二世 妙感寺開山 授翁宗弼(じゅおうそうひつ)(万里小路藤房卿)の五五〇年遠忌をむかえる。

大師号宣下直後の法要であり、臨済宗・黄檗宗の各大本山の管長、多数の華族や僧侶が参拝し、式場内は立錐の余地もないほどであった。さらに、京都近郊や地方団体参拝の人々は約五万人で、妙心寺境内も人々でごったがえした。

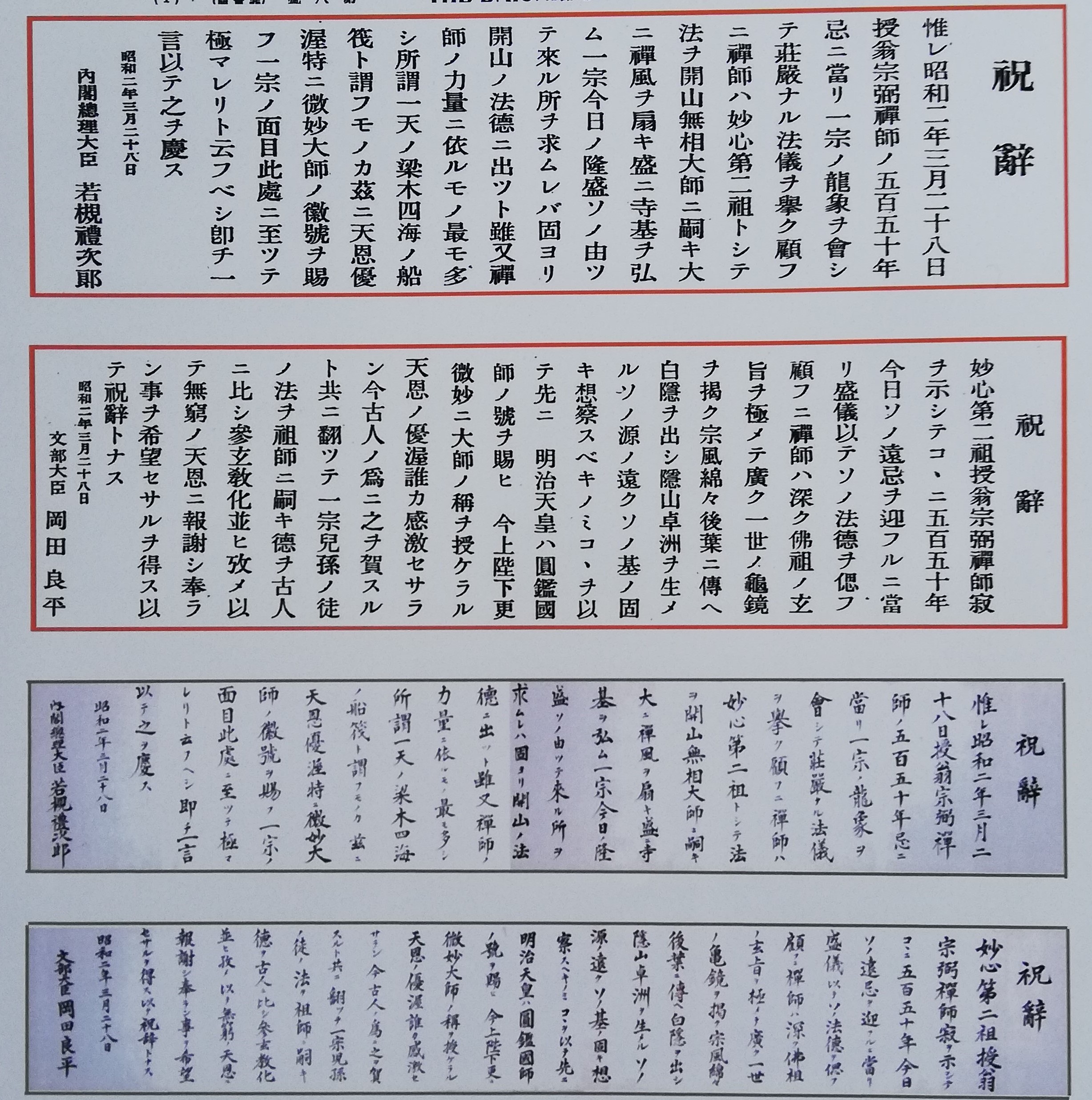

左は、時の首相 若槻礼次郎と、文部大臣岡田良平による祝辞である。

改めて、妙感寺開山 微妙大師の存在の大きさに圧倒される。

万里小路幸子の花瓶

妙感寺開山の微妙大師(みみょうだいし)(万里小路藤房)の子孫に万里小路幸子(までのこうじ ゆきこ)という人がいる。

十八歳から八一歳まで実に六十年以上、孝明、明治、大正の三皇后に仕えた女官で、大正天皇の后 貞明皇后の教育係をつとめた。

幸子はとても厳しい女教師であり、皇室に嫁いだばかりの十代の皇太子妃(貞明皇后)は、後の総理大臣 鈴木貫太郎の夫人孝子に、「万里小路に叱られて、とても切ない思いをすることもあります」とこぼしたこともある。(工藤美代子著『国母の気品 貞明皇后の生涯』)

幸子は退官にあたり、純銀製の花瓶一対を賜った。

幸子の死後、万里小路家は家宝であるこの花瓶を、微妙大師(万里小路藤房)の五五〇年遠忌の法要当日、微妙大師の真前に献じたと、大遠忌時報が短く伝えている。

妙感寺の開山である建武の忠臣 微妙大師(万里小路藤房)と、皇室に一生を捧げた万里小路幸子が重なり合い、万里小路家の人々の心が時空を超えてつながったのである。

微妙大師の大師号宣下には、幸子の皇室に対する忠勤も、大きく貢献したことであろう。

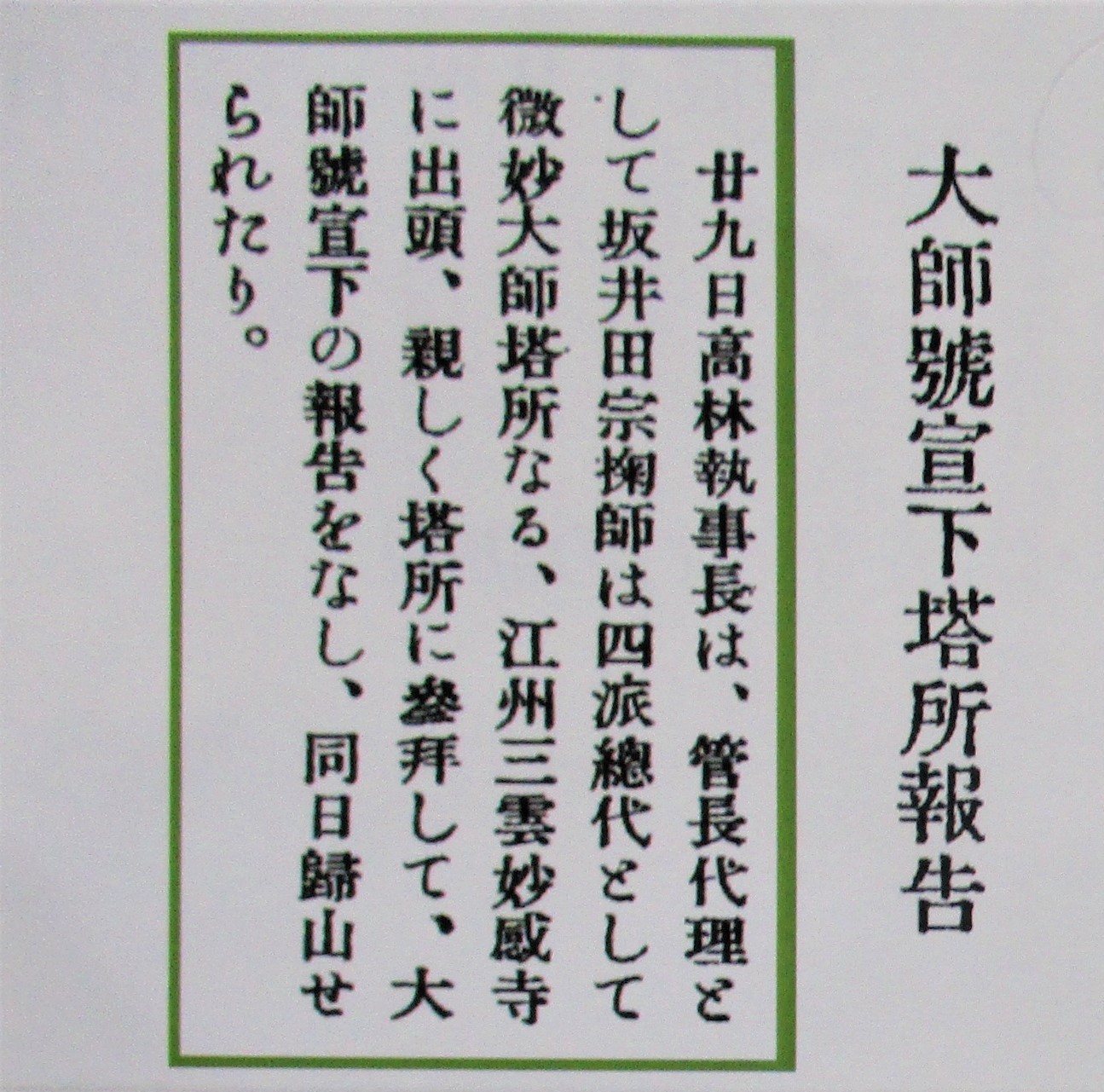

大師号宣下 妙感寺塔所 報告

微妙大師の五五〇年遠忌法要の翌日の昭和二年(一九二七)三月二十九日、京都大本山妙心寺の管長代理 高林執事長が妙感寺に出向き、微妙大師(みみょうだいし)の塔所(墓所)に大師号宣下の報告をした。

これをもって、臨済宗妙心寺派の空前の大行事が終了した。

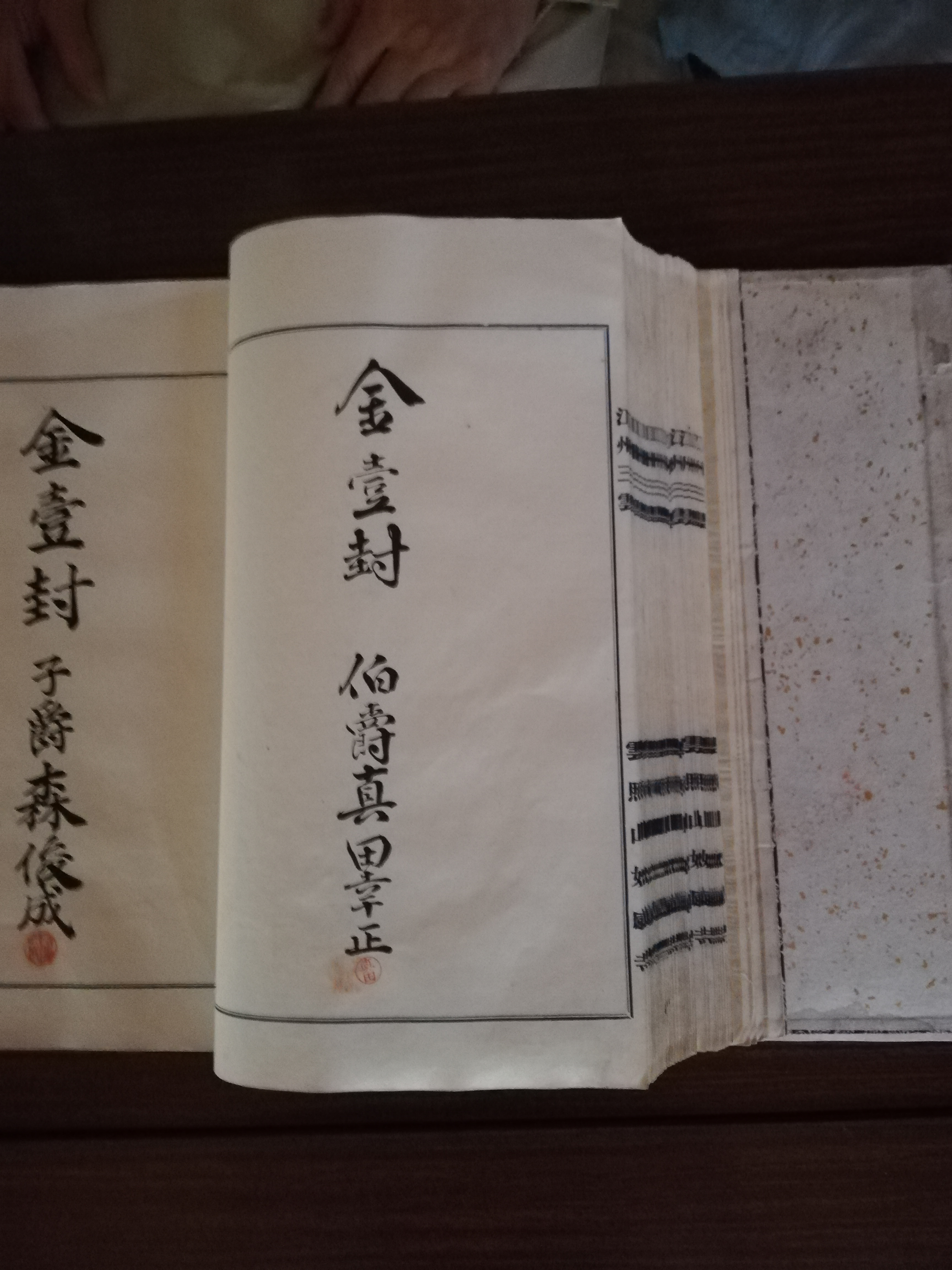

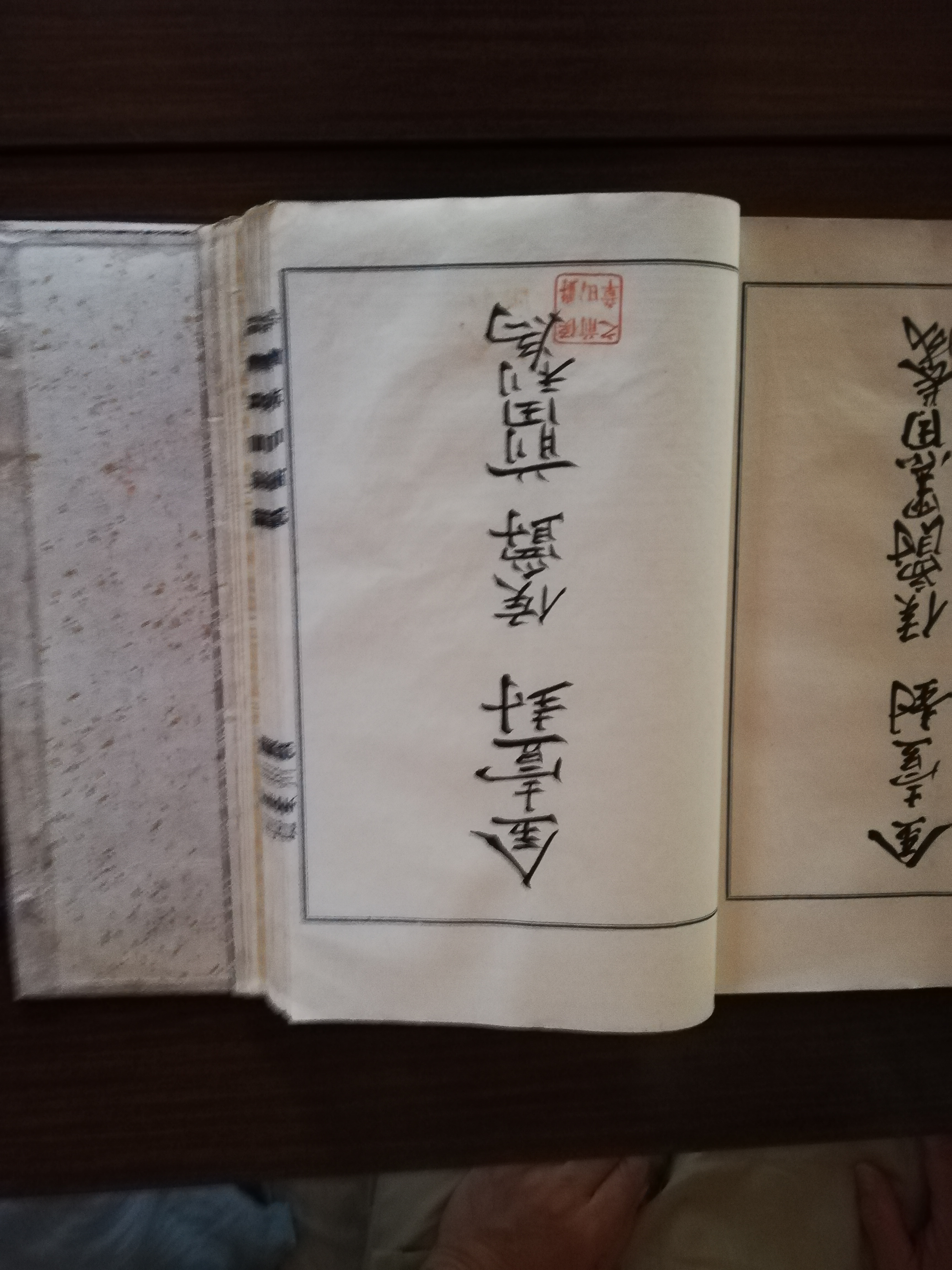

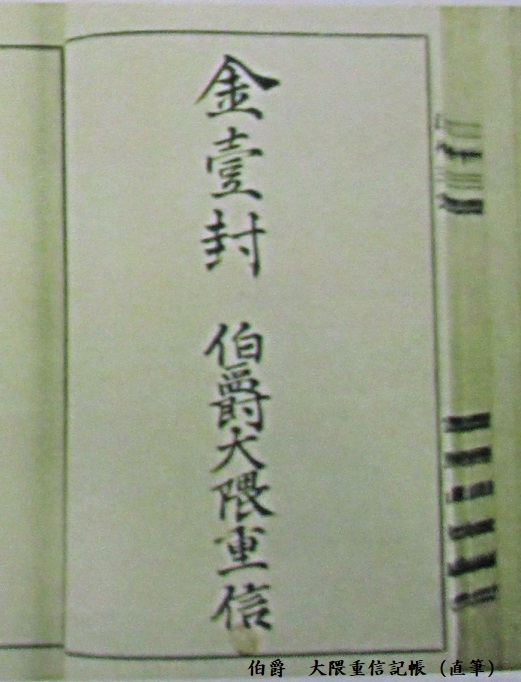

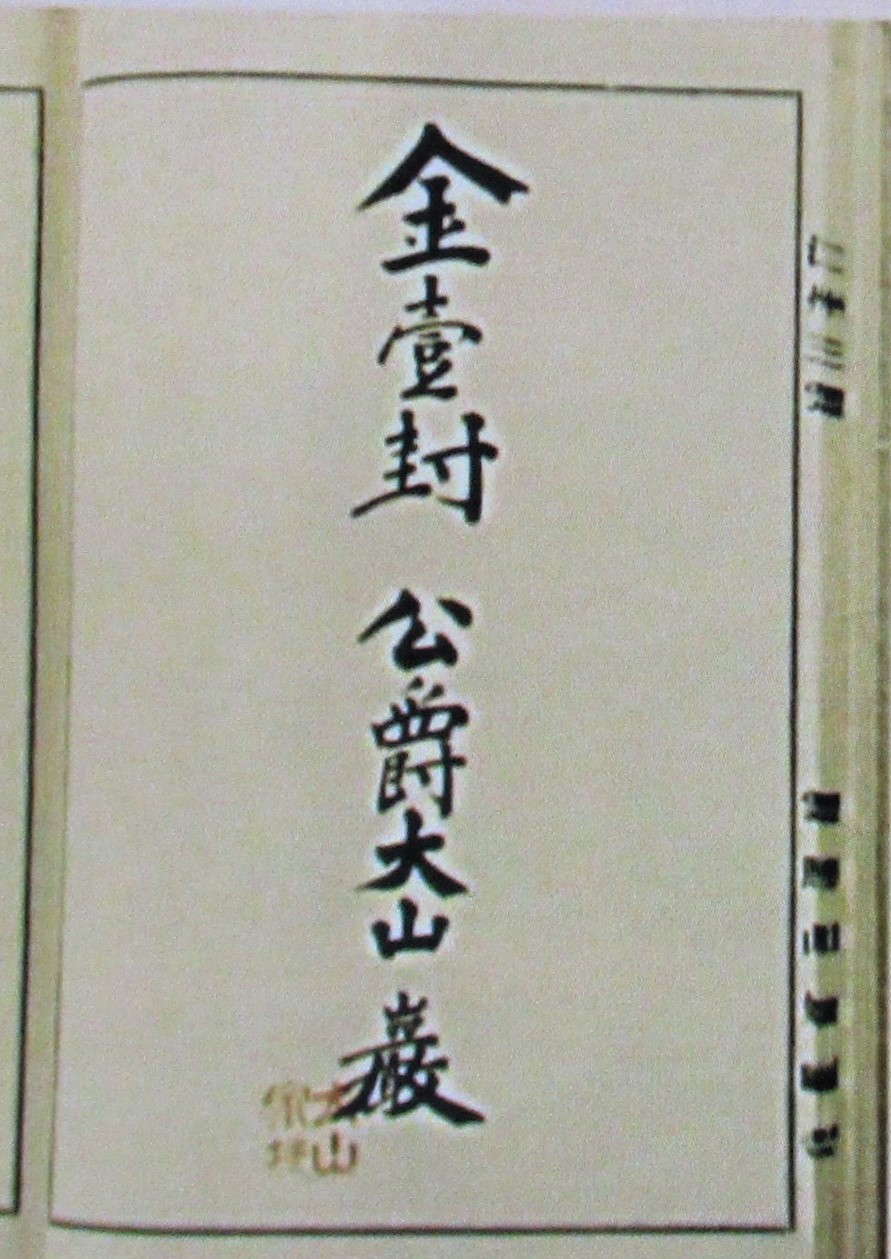

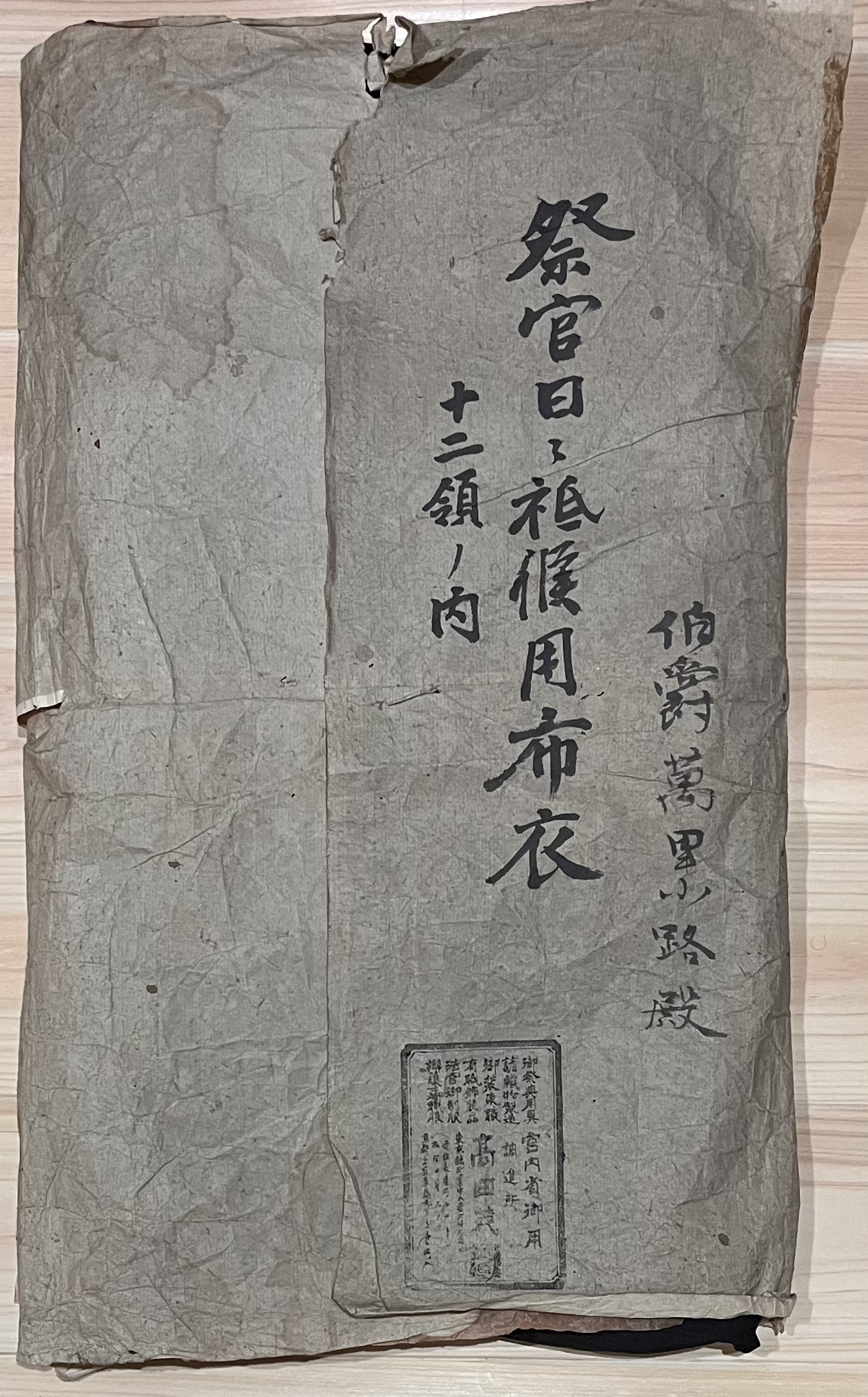

万里小路通房公 大正天皇 即位式に使用した品々を妙感寺に寄贈

大正天皇の即位式に際し、万里小路家第27代当主の通房公が使用した品々。 通房公が万里小路藤房卿の由緒寺である妙感寺に寄贈し、今に伝わる。 妙感寺は、現当主であられる第31代通真様と現在も交流を続けている。 藤房卿が結んだ万里小路家とのご縁を、妙感寺は今後とも大切にしてまいります。

妙感寺中興開山 愚堂東寔禅師 尊像

愚堂東寔(ぐどうとうしょく)は、近世初期に活躍した禅僧である。大本山妙心寺に住して開山 関山慧玄(かんざんえげん) 三百年遠忌の導師をつとめた。関山慧玄の法灯を受け継ぐことを徹底し、その法系に正受庵の正受老人(しょうじゅろうじん)(道鏡慧端(どうきょうえたん))、臨済宗中興の祖である白隠慧鶴(はくいんえかく)を輩出した。

当時、妙感寺は戦国時代に織田信長の兵火によって荒廃していた。愚堂東寔は、授翁宗弼の由緒寺であり、妙心寺派にとって重要な寺であることから、妙感寺の中興に尽力した。

愚堂東寔は、朝廷より、「大圓寶鑑(だいえんほうかん)国師」の号を賜っている。

愚堂東寔の妙感寺中興

愚堂東寔(ぐどうとうしょく)の妙感寺中興で特筆すべきことは、方丈の再建である。

再建にあたり、妙感寺は、後水尾天皇の中宮 東福門院(第二代将軍 徳川秀忠息女)の御殿を賜った。方丈の屋根の上に菊の御紋があるのはそのためである。愚堂東寔は、後水尾上皇の深い帰依をうけており、宮廷にしばしば召されて上皇に仏の教えを説かれた。このようなご縁から、妙感寺中興にあたり、御殿を下賜されたものである。

妙感寺本尊 千手観音菩薩坐像

南北朝時代の作。作者不明。像高約一六四センチメートル。

永享七年(一四三五)、明応四年(一四九五)、萬治二年(一六五九)、正徳四年(一七一四)の四回、修補された記録が体内に残っている。

平成八年(一九九六)の解体修理を経て現在に至る。

なお、旧甲西町教育委員会発行の「甲西町の文化財」では、本坐像は室町時代の作であると記載されているが、解体修理の際に南北朝時代の作であることが判明した。

妙感寺本堂の歴史

妙感寺本堂は、昭和十二年(一九三七)に再建されたものであるが、その歴史は古い。

弘治元年(一五五五)に妙感寺に本堂が建設されたが、元亀元年(一五七〇)に織田信長の配下佐久間信盛の軍が三雲城を攻略した際に、灰塵と帰した。

その後、寛文十一年(一六七一)に本堂が再建された。更に、昭和十二年(一九三七)に妙心寺開創六百年記念の本山交付金により再建されて現在に至る。

妙感寺開山 微妙大師塔所

妙心寺二世、妙感寺開山の微妙大師(みみょうだいし)(授翁宗弼、万里小路藤房)の墓所。

令和九年(二〇二七)に予定されている六五〇年遠忌法要にむけて、令和二年(二〇二一)に整備工事を行った。

「建武三忠臣」大河ドラマ誘致運動

大阪府河内長野市が、建武の忠臣 楠木正成を主人公とした大河ドラマの誘致運動を行っている。

新田義貞、楠木正成と並ぶ「建武三忠臣」である万里小路藤房は、出家して授翁宗弼として妙感寺を開いた由緒から、湖南市も誘致運動に参加している。

実現すれば、地域振興に大いに貢献するので、妙感寺も誘致に期待している。

不老(おいず)の滝

妙感寺の境内にある不老(おいず)の滝。

妙感寺の裏山から流れ出る滝。妙感寺の池、手水は、すべて、山の谷川の水を使っている。

石庭

開山堂の裏にある石庭。

石庭は、枯山水よりも更に植栽を少なくして、岩と砂とわずかな苔だけで表現される。山の竹林を借景として鑑賞できる、素晴らしい石庭である。

一時、メンテナンスに手が回らず、一面に苔むしていたため、令和元年(二〇二〇)に復旧作業を行った。

苔は手作業で抜きはらったが、砂利が劣化して変色していたため、新たに2tもの砂利が必要となった。新しい砂利の調達費用は、クラウドファンディングで全国から頂いたご喜捨によってまかない、令和二年(二〇二一)にようやく往年の美しい姿に復することができた。