妙感寺の由緒

妙感寺の創建(微妙大師墓所)

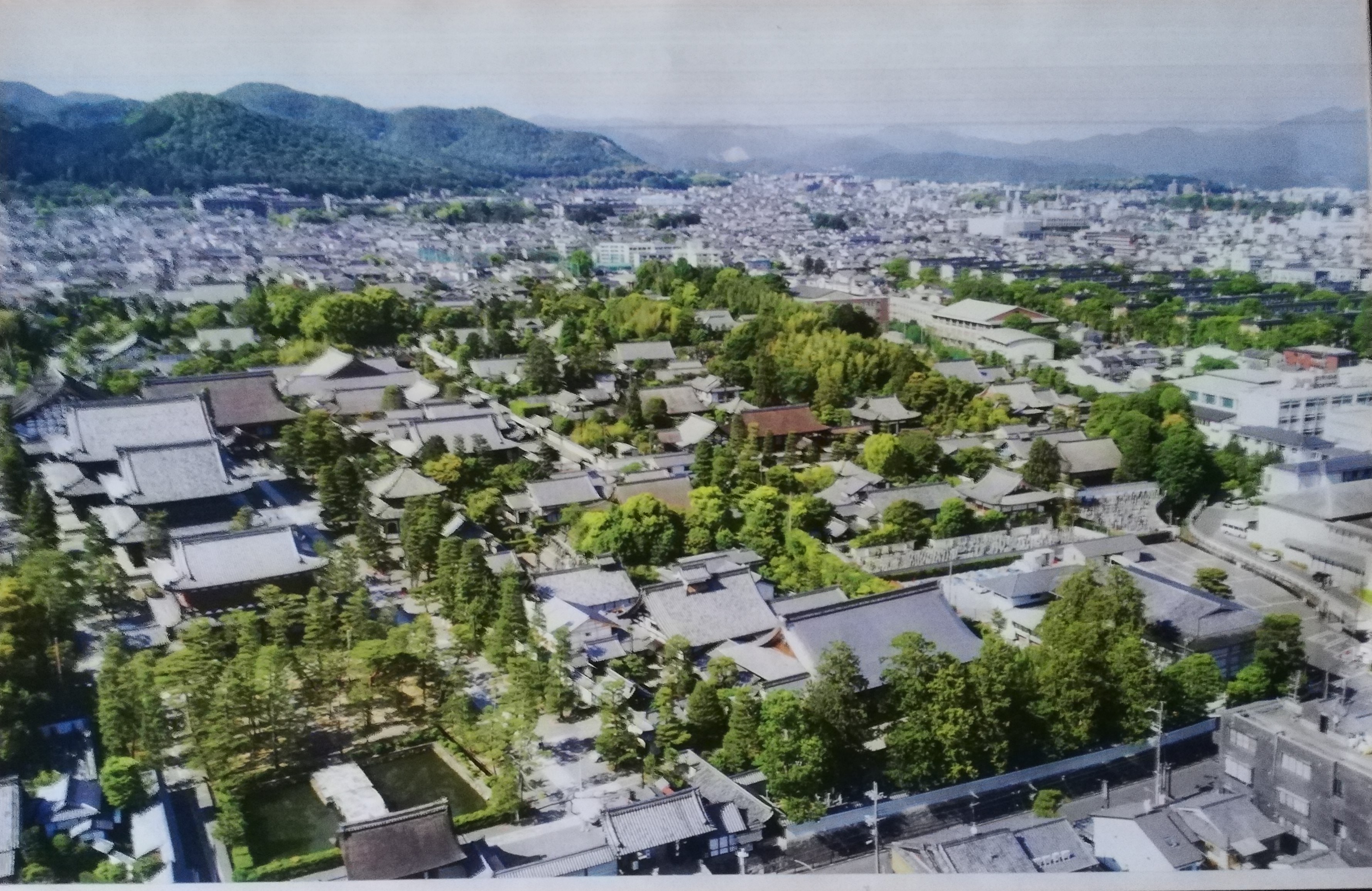

雲照山妙感寺(臨済宗妙心寺派)は、南北朝時代、大本山妙心寺第二世 授翁宗弼(じゅおうそうひつ)(微妙大師(みみょうだいし))によって滋賀県湖南市三雲に創建されました。

大師は建武中興の元勲 万里小路中納言藤房卿その人であり、後世、新田義貞、楠木正成とともに建武中興の三忠臣と讃えられたお方です。

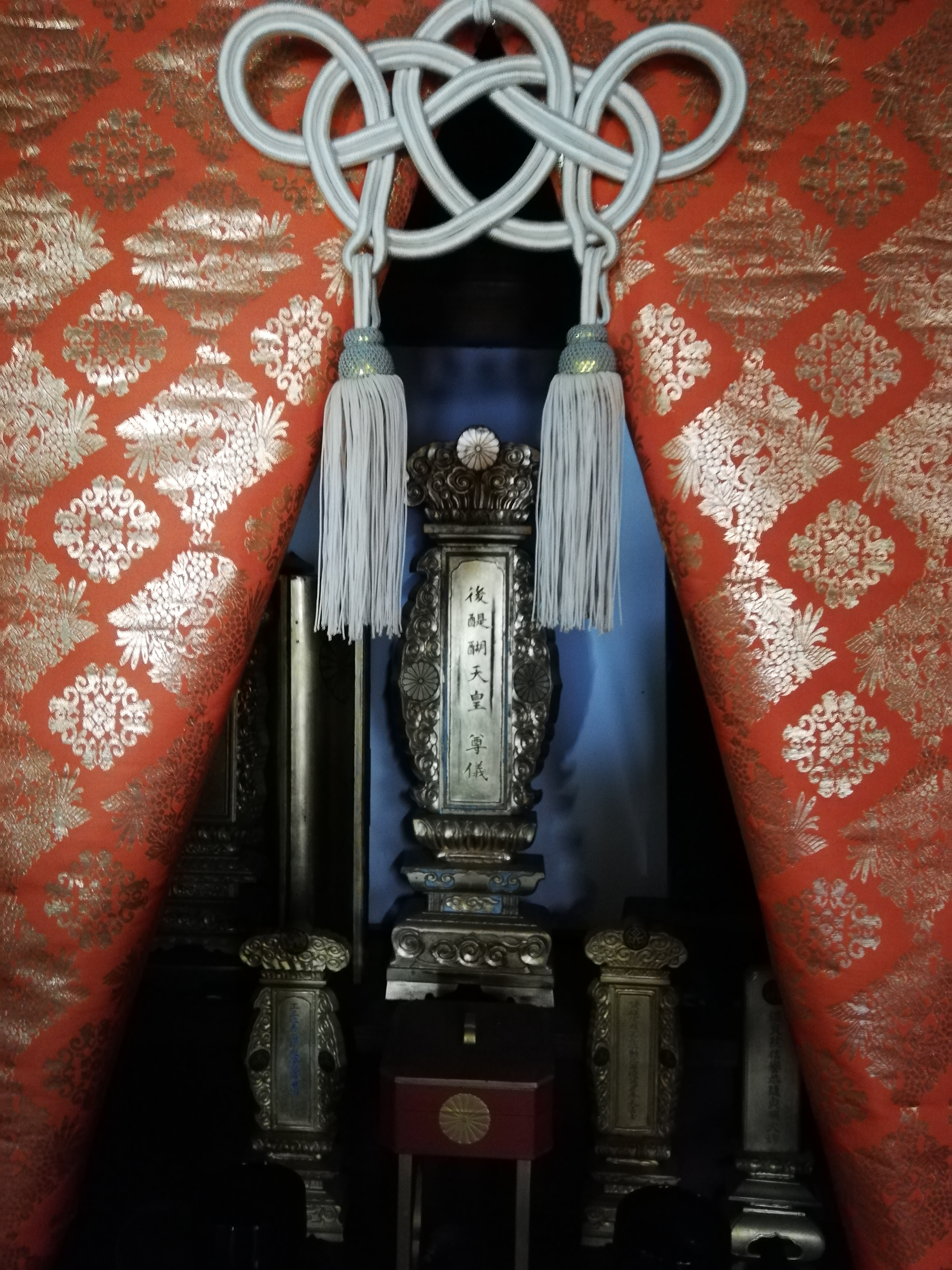

後醍醐天皇と藤房卿(太平記)

太平記によると、元弘元年(一三三一)九月、北条高時の兵に追われた後醍醐天皇が笠置山を落ちのびる途上、有王山麓の松の下で「さしてゆく 笠置の山を出でしより あめが下には隠れ家もなし」とお詠みになると、藤房卿は「いかんせん 憑む陰とて 立ち寄れば なお袖濡らす松の下露」と返され、天皇を慰められたことで知られます。

藤房卿と大本山妙心寺

藤房卿は、公卿時代から京都大本山 大徳寺開山の大燈国師(宗峰妙超)に就いて参禅し、建武元年(一三三四)三九歳で出家。授翁宗弼と号して諸国を行脚されたのち、京都大本山妙心寺開山 無相大師(関山慧玄)について修行、大悟されて正平十五年(一三六〇)に妙心寺の二祖となられました。

藤房卿と妙感寺

藤房卿が、かねてゆかりの地であった、この滋賀県湖南市三雲の郷に草庵を結ばれたのは四十二歳の頃。その後、後醍醐天皇念持仏の千手観音を奉安する持仏堂を建立されたのが妙感寺の始まりです。妙心寺に住すること二十年、病を得て三雲に隠棲され、天授六年(一三八〇)三月二十八日、大師は八十五歳で遷化されました。現在の開山塔がその墓所です。

(*)無著道忠著『正法山誌』中では、滋賀県湖南市三雲は藤房卿の知行地との記載があります。

愚堂国師による再建

妙感寺は、元亀元年(一五七〇)に織田信長の焼き討ちにあいましたが、万治年間(一六六〇)頃に愚堂国師によって再興されました。愚堂国師は灰塵と帰した本堂を再建した妙感寺の中興開山です。

愚堂国師は、妙心寺の正脈を嗣ぐ高僧で、門下には至道無難禅師がいて、そこから道鏡慧端(正受老人)、白隠慧鶴へと法脈が連なり、近世臨済禅の再興がもたらされました。

また、吉川英治著『宮本武蔵』には、巌流島の決闘にむかう前の宮本武蔵に導きを与えた愚堂国師のエピソードが伝えられています。

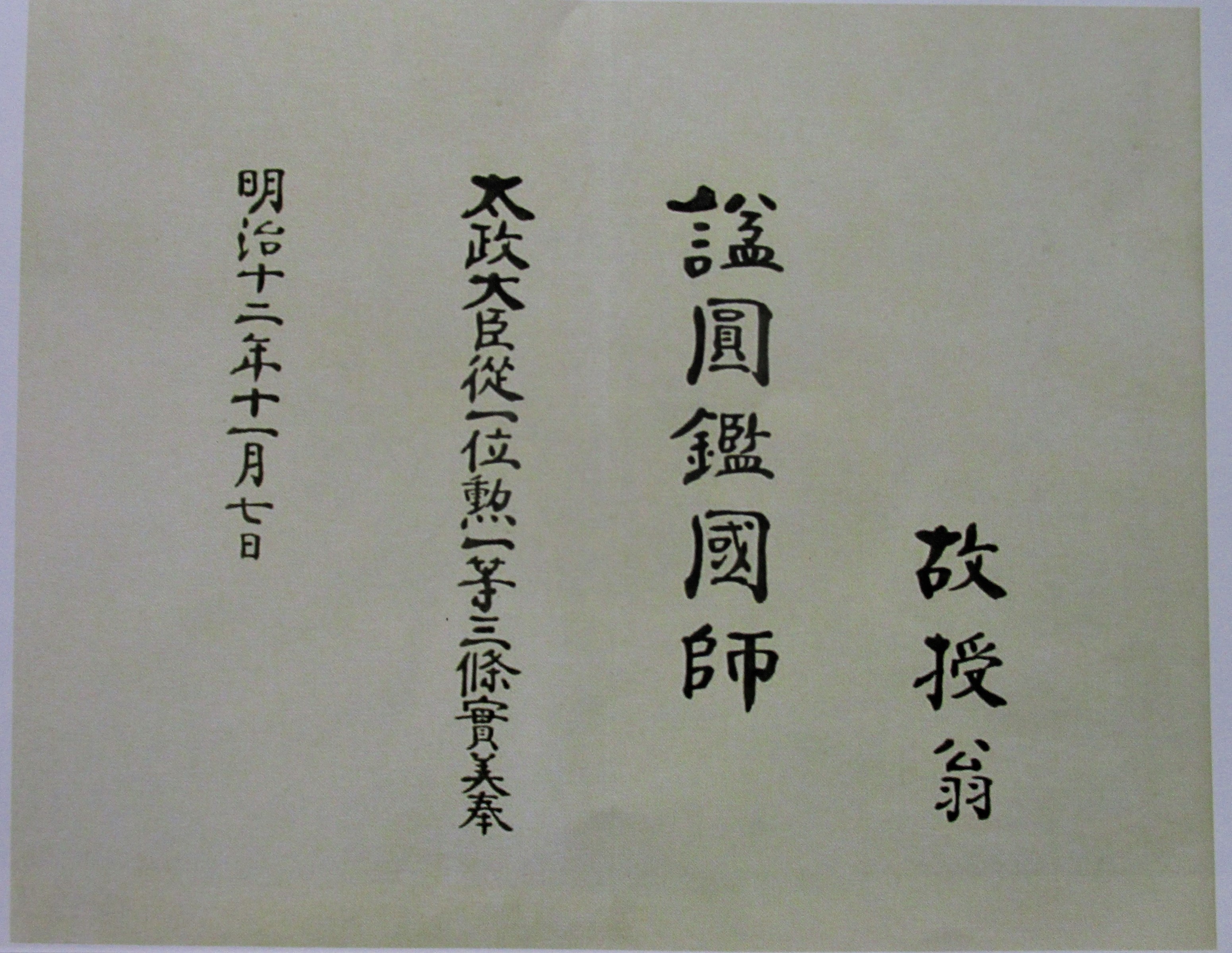

国師号宣下

明治元年(一八六八)九月二十二日、妙感寺に明治天皇の勅書が下賜され、「近江国妙感寺は汝の古跡」とあり、妙感寺が万里小路藤房卿の由緒地として皇室に確認され、金幣と勅諚を賜りました。更に、明治十二年に、明治天皇より万里小路藤房卿に「円鑑国師」の追賜がありました。

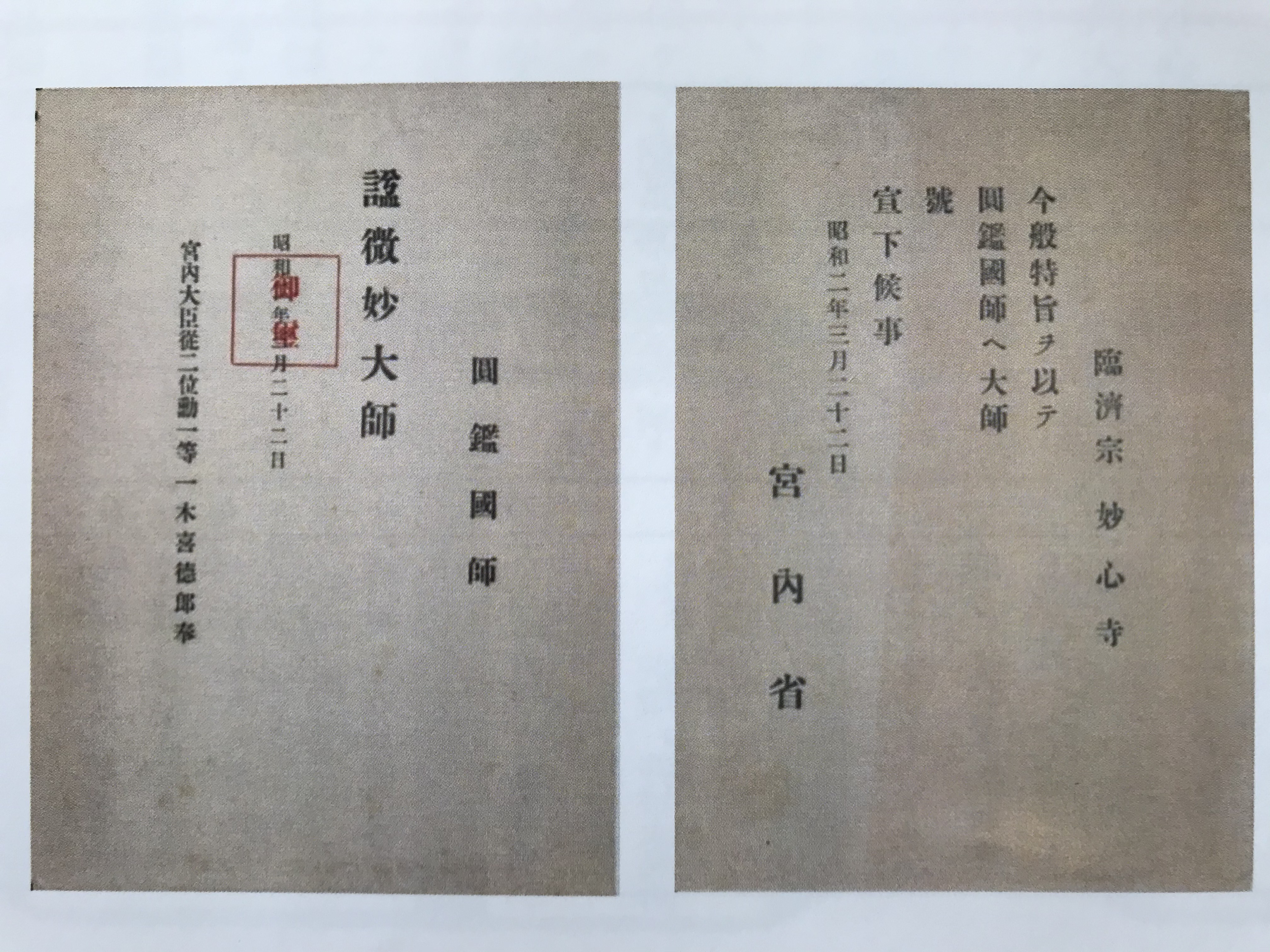

大師号宣下

更に、昭和二年(一九二七)三月二十二日、昭和天皇から授翁宗弼(万里小路藤房卿)に「微妙大師」の大師号が宣下されました。大師とは、高徳の僧侶に皇室から賜る尊号です。「大師」というと空海を連想しますが、他にも日蓮上人、親鸞聖人などが大師号を賜っており、妙感寺開山藤房卿も大師号を賜りました。 これによって、藤房卿は、妙感寺の開山、大本山妙心寺二世であると同時に、臨済宗妙心寺派の精神的支柱としての位置づけを確固たるものとしたのです。

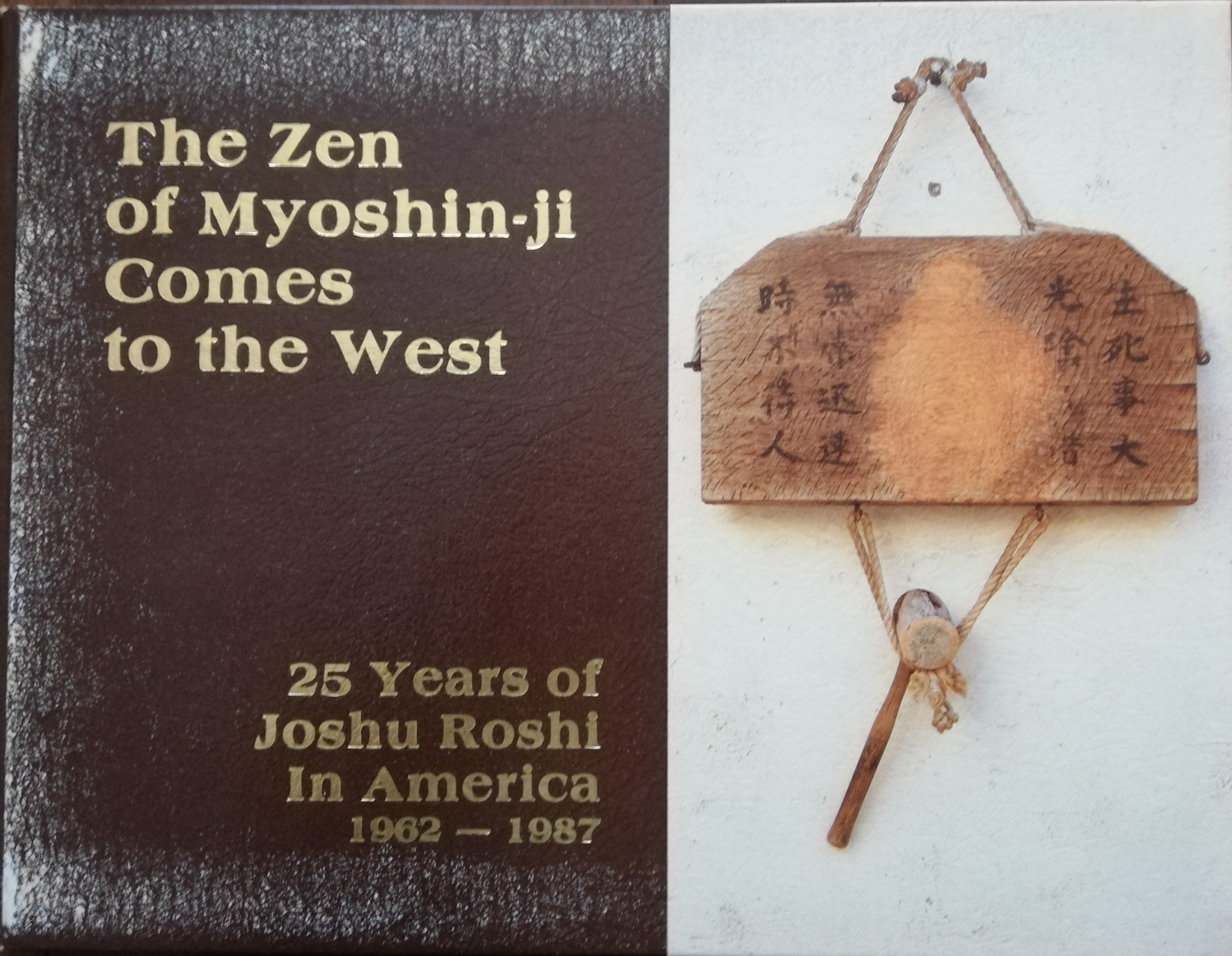

佐々木承周老師の海外布教

妙感寺住職 金井恒道の祖父である佐々木承周老師は、単身米国にわたり、50年以上にわたり海外布教に半生を費やされました。妙感寺には、佐々木承周老師の墓所があります。詳しくは本サイト内の「佐々木承周老師と祖師」をご覧ください。

妙感寺の今とこれから

妙感寺は、令和九年(二〇二七)に、開山微妙大師の六五〇年遠忌を控えています。平成以来、妙感寺は寺域の整備にあたってきました。遠忌にむけて、妙感寺は微妙大師塔所の整備を行っており、すでにスタートをきっています。妙感寺はこれからも、住職・檀家が心をひとつにして微妙大師・愚堂国師の教えを後世に伝えていきます。

より詳しく妙感寺の歴史について知りたい方は、「WEB妙感寺展」をご覧ください。